|

【古观象台之说】 7 I' }% R# d! W- D) p3 K2 @

5 K |& y/ y0 X4 u' [ 北京古观象台始建于明正统七年(1442年),是明清两代的皇家天文台,是世界上现存古天文台中观测持续时间最长的一座. 9 Z6 O1 g) u/ K' z7 ^! J/ S

中国古代天文学发展的高峰是元朝.元太祖忽必烈以宋金两朝的司天监人员班底组建了元司天监.通过制作天文仪器、设立观测点、编制历法等一些举措,中国古典天文学的发展达到了顶峰.明朝时,宫廷严禁民间私习天文历法,阻碍了中国天文学的发展.而在欧洲,文艺复兴运动促进了西方天文学的发展,涌现出如哥白尼、伽利略等众多天文学家.与此同时,西方传教士开始到中国进行传教.意大利传教士利玛窦在得知中国的统治者十分重视天文历法后,请求教会派遣懂得天文数学的传教士来中国传教.在这种背景之下,德国传教士汤若望于明天启二年来到中国.在1629年徐光启编撰《崇祯历书》的过程中,汤若望发挥了重要作用,由此获得了皇权的重用.推动了西方天文学在中国的发展. / Q2 k# }7 }: z+ ?* [5 S/ Z

1669年,康熙命传教士南怀仁治理历法,南怀仁发现古观象台的明制仪器存在误差等缺点后,提出制作新天文仪器并设计图样.经礼部批准后,先后制作完成了黄道经纬仪、赤道经纬仪、地平经仪、象限仪、纪限仪和天体仪共六架天文仪器,于1673年在古观象台上安装使用.同时将明制的浑仪、简仪等移至台下陈列.

# Z2 N0 s4 b4 @ 新制的六件天文仪设计思想源于欧洲,结构简单,功能单一.六仪的布局严格遵守了中国传统的天文学理念.在中国传统的天文学测绘中,赤道坐标系统处于主导地位,所以在布局上,赤道经纬仪处于最佳的观测位置,与其相呼应的是位于西侧的黄道经纬仪,它的功能与赤道经纬仪是一样的.球形天体仪处于中心位置,依据中国传统的天南地北方位说,用以观测天体地平坐标的地平经仪和象限仪安放于天体仪的南侧.北侧放置的是纪限仪,用以测量天体角距离,为中国传统仪器所没有的.

' q$ ^6 g1 Q. x. o ?" [! B7 ?0 D 现古观象台上的八件仪器除上述的六件外,另有两件,分别是制作于康熙五十四年的地平经纬仪,此器是将地平经纬仪与象限仪的功能合为一仪.造型上则完全是欧洲文艺复兴的艺术装饰.另一件玑横抚辰仪,制作于乾隆十九年,是按照浑仪的制度、西法的刻度铸造的.它是清代鼎盛时期天文仪器的最后一件杰作. ( V6 s# o" i/ m" _1 H

十九世纪末,大量西方人来到中国,关于古观象台的铜版画和照片开始频繁的出现于西文书籍中,早期来到中国的摄影家如John Thomson、Thomas Child都留下了古观象台的照片.1900年八国联军占领北京期间,德军欲强行掠夺古观象台上的天文仪器,此举引起法军不满,德法二国经过协商,平均瓜分了古观象台之上的八件清制天文仪和台下两件明制天文仪.德国强占了明代浑仪、清代天体仪、玑横抚辰仪、地平经仪和纪限仪.法国分到了明代简仪、清代赤道经纬仪、黄道经纬仪、地平经纬仪和象限仪.

7 f5 U2 Z7 D% h 1900年12月,德法二国强行将古观象台的天文仪器拆装运往德法使馆.法国劫去的5架天文仪一直藏于发过使馆内,后迫于世界舆论,于1902年归还我国.德国劫去的5架天文仪,于1902年4月运往波茨坦,按照德皇威廉二世的旨意,将五架精美绝伦的中国古仪安放在了皇家花园的草坪上.一战后,中国作为战胜国,提出德国归还天文仪器的要求.1920年6月德国方面将五件仪器装船经日本运往天津.在日本停留期间,日方曾扣留船只,企图威胁中国承认日本取代德国在山东的特权,最终迫于国际压力,放弃了扣留.1921年4月7日,五件仪器终于回到了北京.同年,十件仪器被重新放置于古观象台.而仅仅十年之后,1931年日军全面侵华,南京政府将台下的明制简仪、浑仪、圭表、漏壶迁往南京,这些明制天文仪最终再未能回到北京,现陈列于南京紫金山天文台.近代,古观象台曾一度面临被拆除的窘境,周恩来及时阻止.1980年7月,国家文物局拨款60万元开始对古观象台进行全面的修复.1982年10月台体及台下的四合院修复完毕.1983年4月,古观象台正式对外开放.

" S+ `; \9 g4 ^) C/ C ) _( h, b! o" b3 K$ L9 n, }* J: j

历经了漫长的明清王朝,见证了坎坷屈辱的压迫岁月,经受了海外分隔的动荡时期,古观象台是幸运的但又是不幸的,幸运的是它至今仍陈列于古台之上,不幸的是他变的不完整了,与他同时期所同时经历的大清门、城门、牌坊、花园、王府、胡同、四合院等渐渐的都已远去了.他则越来越孤独的驻守在原地,显得越来越孤单。。。越来越孤单。。。 : ?& n' w F7 {# w5 n5 I6 S

" X( B7 [5 @ j

【观台尘影】

+ R- a3 _3 ~& V- W2 F( g# D) s

; |4 H6 }) ?1 Q/ z* `9 n康熙时期的古观象台版画

4 D2 u- j7 f+ k# Q2 d7 H k

, ]8 u$ U' [9 A' E

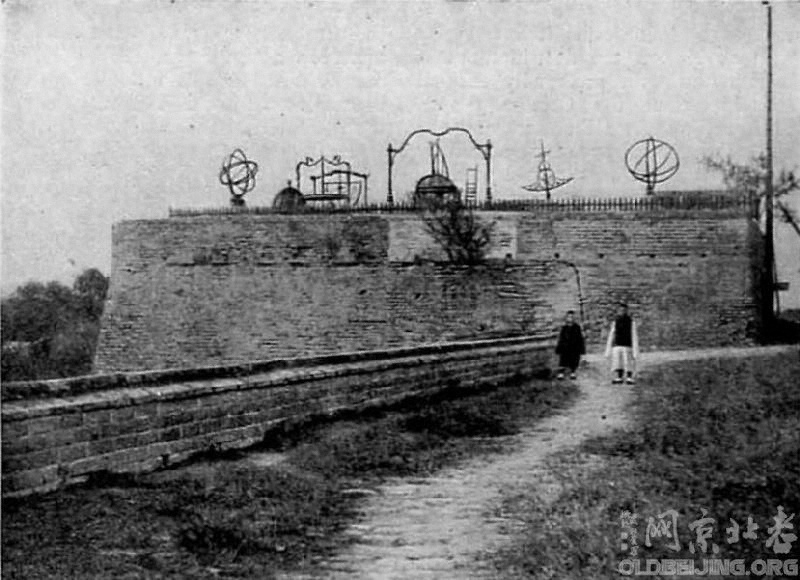

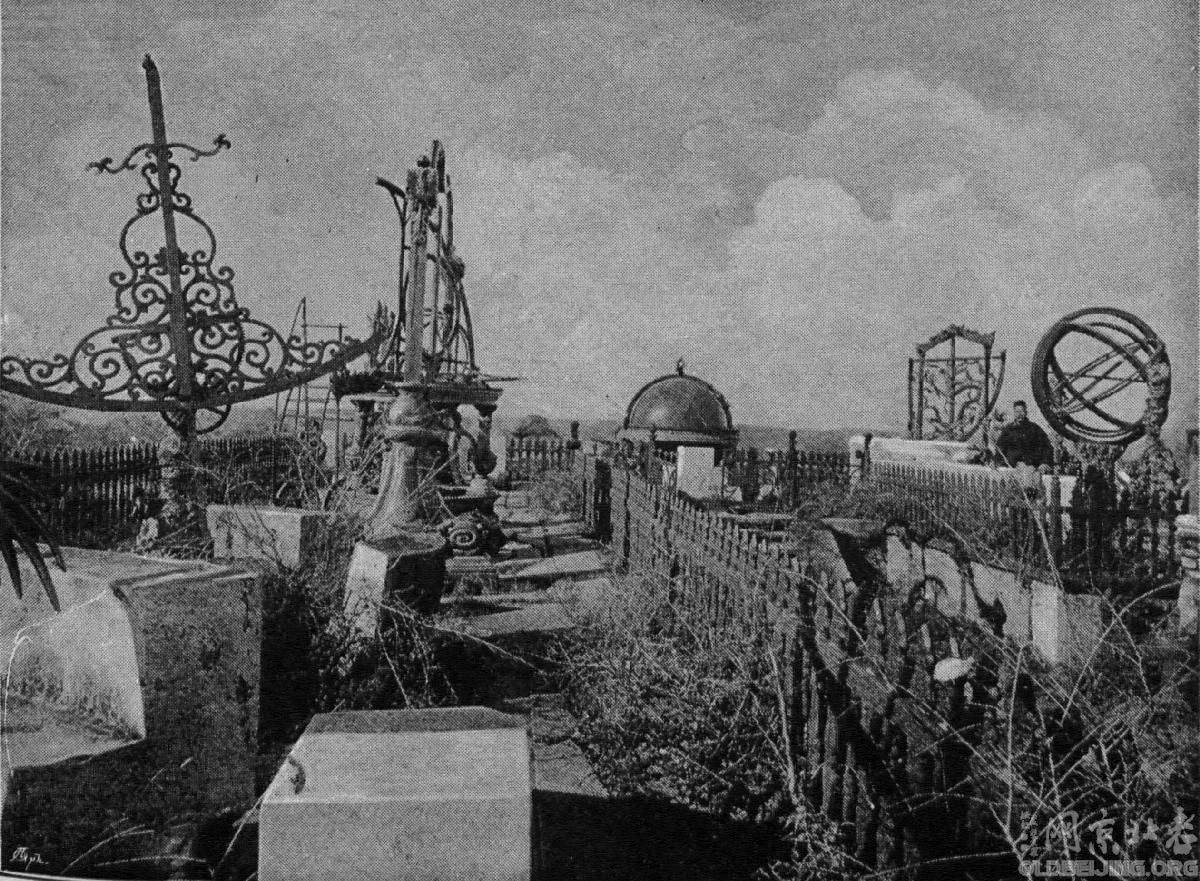

/ ^, W- y! W2 E19世纪末的古观象台

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

. b9 q3 ^, ~- v. O: B+ b* ] 0 U' ~: w. ]5 F& e3 n

19世纪末的古观象台 山本赞七郎摄

+ g0 S7 V% F3 `

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

6 N" y8 a9 e' a( Y

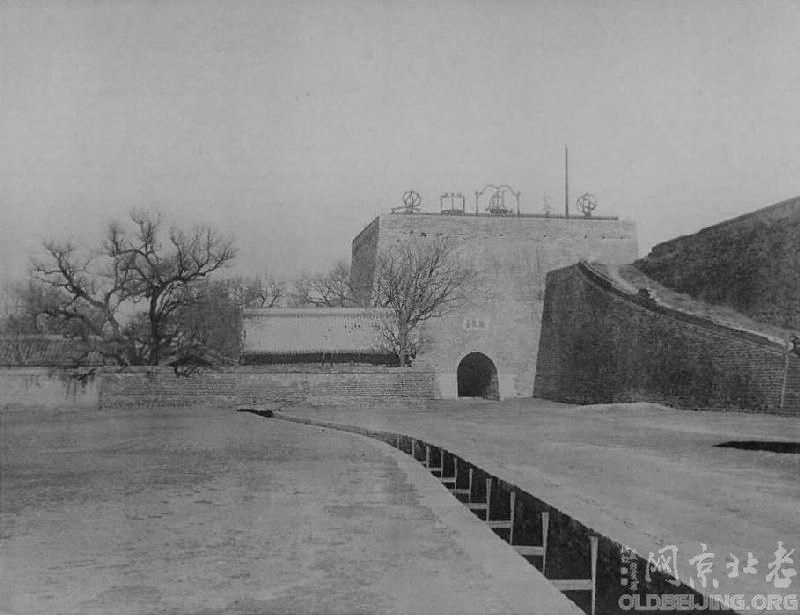

2 W" q5 n8 z. V* U6 \. H; C6 N20世纪30年代的古观象台

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

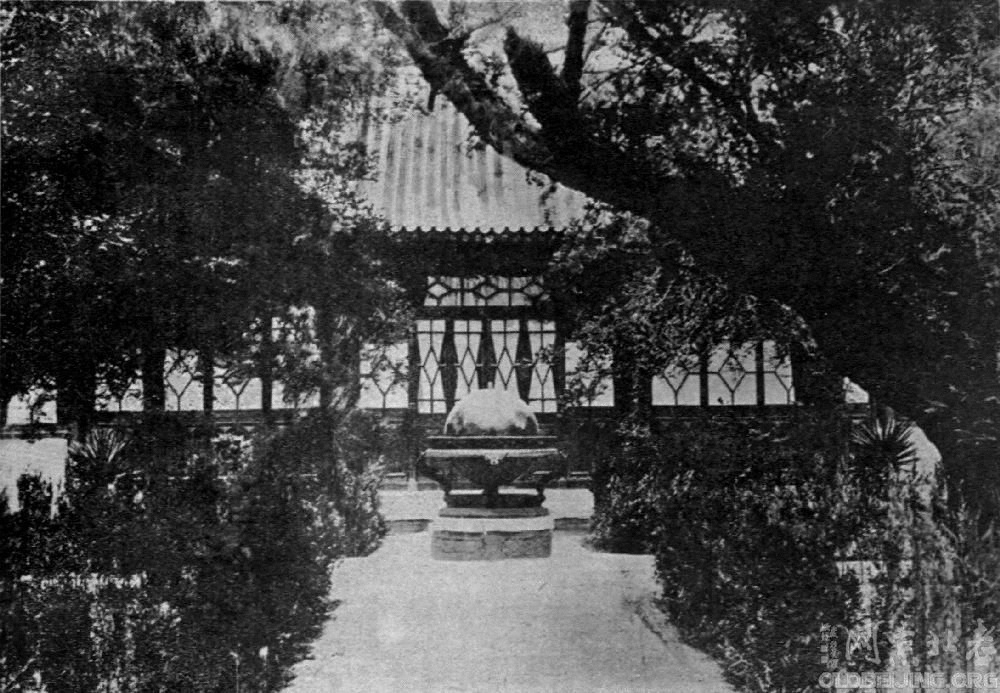

1 |2 l% u& Q" l: ?6 {紫微殿旧貌 民国后,具体时间不详

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

. r* e) w$ \* _" F( d

" n/ {/ D5 P% e古观象台城墙 喜仁龙摄 20世纪20年代

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

; ?9 S& _ E6 ^1 u1 o / q4 j4 f! w' e% ~* \

【云台沧桑】

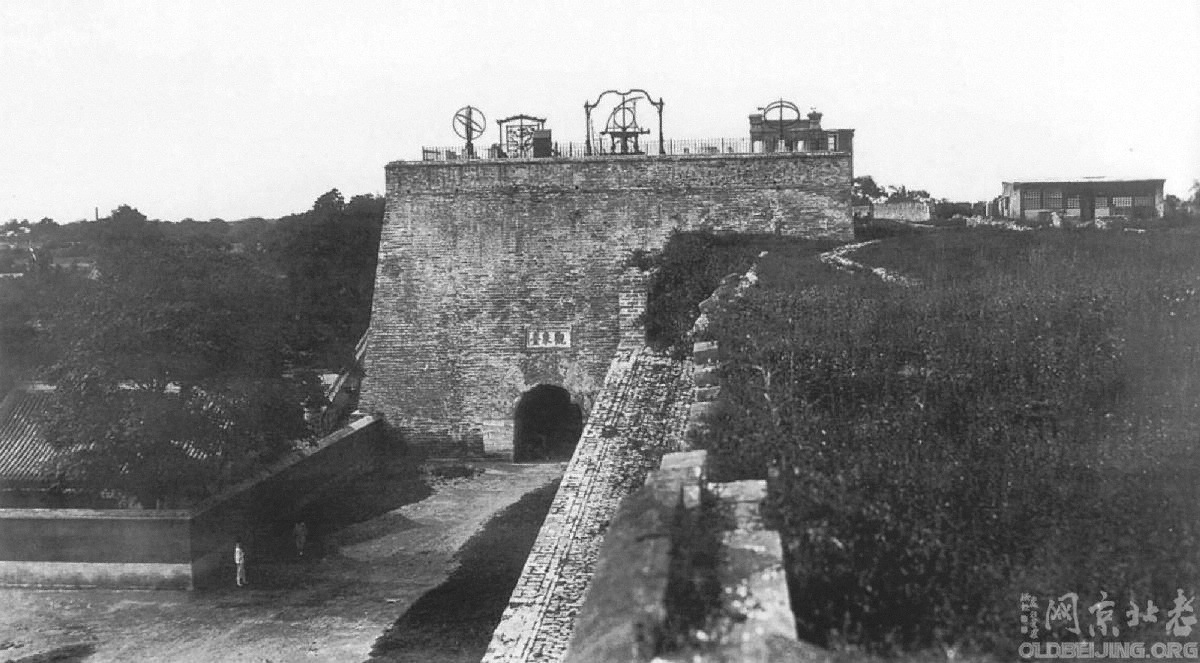

. K9 W. p8 d. C- W X" P十九世纪末的古观象台 & o$ G# i" u8 P' |$ {+ q% o

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

/ b( _/ `% I F, W! x

1 H3 I' _3 |& x* A/ ?& {% s十九世纪末的古观象台

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

9 _+ _' Y* J+ R4 Q2 d& k, m- a 7 ?$ R# E" I1 ]5 N

十九世纪末的古观象台

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

% ~' O8 S D- p5 d, [8 h9 i' \' y

# j' H: n( X! p. d+ o民国时期的古观象台

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

& [/ C! v' E! m% V5 Y

6 D; g+ z, i8 }, s燕京大学女生于古观象台前的合影 20世纪20-30年代

古观象台之说 (1) 观台尘影 (2) 云台沧桑

* y1 ]: N/ e: Y, {9 O

|