|

+ w7 L8 n- _6 `& d (14)我住过的家属楼—机院8号楼 $ y$ K, z4 p5 p, R2 V

2 P6 d$ H% P# t, ]( V

从记事起到全家西迁之前,我家一直住在8号楼,而在前面写了一点有关7号楼的事情,完全是脑中突然冒出当年生活中的一些情景和依稀的记忆,但愿所聊起事情不要给现在还住在那里的住户带来什么麻烦。。。不过家住8号楼,却说7号楼的事情,有抢别人话题之嫌,不好意思啦,想想还得说点和8号楼有关的事儿才好找齐。

) c8 F" D Q2 e! U 6 F- g& \$ [5 L# b) {/ A8 @ X

8号楼和10号楼是一个建筑图纸,居室都是一门两房或三房。其中住户有行政人员,大学教授,教师,小学老师,后勤部门人员和工厂工人等。过去在7号楼和8号楼之间靠北围墙的地方,有一个两楼共用的简易垃圾箱,由两块水泥预制件板架在一砌起的四方砖墙上构成。垃圾箱开口朝西,西侧7号楼北面是一片开阔地,曾经种植过蓖麻。那一片地里的蓖麻吃喝不错,长得杆儿壮页儿大,小孩子钻进去,别人从外面都很难看到。记得隔壁Rong家老二很淘气贪玩,吃晚饭时常不回家,老得让她妈东跑西颠地把他揪回家吃饭。一次,Rong家老二在被揪回家途中,突然双手发力,挣脱了他老娘束缚,一溜烟儿地窜进蓖麻地的深处,任凭他老娘在蓖麻地外面如何威逼利诱,就是躲在地里不出头,急得娃他妈在外面转磨磨,可就是不敢进地里去找,最后气的拣地上的破木疙瘩烂树枝什么的往地深处乱拽,才把那小家伙弄出来。。。

) U. ]! N6 D) f$ t& d+ v) C ) c! \4 L; `6 L4 X5 I; [

上面说的垃圾箱,应该是儿时住在那一带的兄弟姐妹们所熟悉的。倒垃圾虽说是家务活中一件很普通的事情,但是晚上出去倒垃圾对于那时孩提的我们,却特有挑战性。由于垃圾箱地处两楼之间,离楼较远,离北围墙很近,一到晚上那地方没光线,周围特黑。北围墙外面是农田,就是过去我们院内孩子经常所说的“野外”(住在周围“野外”的孩子则被院内的孩子称为“野孩子”)。“野外”这个概念,那时到了晚上在我脑中的形成的印象就是野狼横串,坏人出没的地方。您琢磨琢磨,大晚上周围黑咕隆咚的要到靠近“野外”地方去倒垃圾,感觉能顺溜吗,可家务活儿派下来了,还得干不是,于是就引出了不是故事的故事。

# M p. [& d# s) q5 { n/ M

3 x- a" J+ C# R+ o 人们经常是一大早出门,就会看到在通向垃圾箱的路上,这堆一摊垃圾,那撮一堆脏物,要不就是在水泥预制板上面天女散花式撒散着垃圾。。。这些都是小孩子家晚上出来倒垃圾,因心里害怕而犯下的事。记得有一天晚上,我们几个孩子正在楼道里闲玩,就听那屋门一开,年龄和我相仿的Rong家老大一脸严肃地端着一个簸箕从家里出去倒垃圾,我们则在楼道里静静竖着耳朵听着外面的动静。就听Rong家老大一路走,一路哼唱着歌。那歌词前后根本不搭界儿,音调也颤颤巍巍的,明显他是给自己壮胆充气,大家不觉好笑。突然外面Rong家老大的歌声变成严厉的喝问声: % \6 I3 U" j. m7 N, {& F0 w& @" g

6 k4 ^6 r3 ^2 P$ q

“谁。。。谁啊?。。出来,。。我看见你了。。。。”, 2 M& s" S6 \: q0 ?4 ]- A

紧接着就听到“啊”一声怪叫。。。。。

8 F- p! j5 ~0 ? C. q

若干秒钟后,Rong家老大那张吓白了的脸呈现在大伙面前,手上的簸箕却不知去向。大家还没来得及追问,Rong家老大突然想起什么似的,一扭身又消失在黑暗中,不大一会儿,他手里提着空簸箕又出现在楼道中。。。以后才了解到,Rong家老大为了给自己壮胆,走到垃圾箱时什么也没看见就开始瞎咋呼,结果刚要倒垃圾时,一只被惊吓的野猫擦身而过,吓得他手一软,大叫一声,扔了簸箕就往回跑,直到看见我们,才注意到私有财产不见了,急忙扭身。。。。其实也别说人家,此活我也干过,那返身钻进垃圾箱里,在黑暗中闻着垃圾味儿上下翻找簸箕的感觉现在都忘不了。。。。

( d; H0 ]3 `' r8 ?+ u/ H

( A- i& A( ?* M. V7 ^/ T) b) u 在8号楼的西北角处,有一个突出地面约20公分高的水泥井台儿,直径大概有一米左右,井盖是铸铁的。这里是我们年龄大小不一的孩子们喜欢聚集的地方,水泥台都被我们坐得像抛了光似的发着灰黑色光亮。夏天,我们经常坐在那里聊天,打扑克,讲故事,下军棋,乘凉等,或者是看着从眼前经过的南来北往人流,随行就市地编事。。。。 0 e& ?8 D. D9 W9 _7 O2 c3 e" D9 w4 w

+ S" d. P0 o9 M2 N1 I. }( C9 g/ j2 v

一楼有家住户经常有汇件,邮递员一到,扯着嗓子非常有节奏地喊着“XXX, 打戳。。。。”。久而久之,邮递员自行车一到,不管有没有汇件,我们先声夺人地喊“XXX, 打戳 。。。。”,有时邮递员没来,我们也在瞎喊,那喊声有一次真把XXX从屋里筐出来了。看着他站在那里东张西望地寻找邮递员,我们坐在井台上鼓着腮帮子暗笑。。。。 ! O; K1 E4 F/ h6 H

; {0 P; [2 `' E: C' l

一天,我们闲坐在井盖上聊天,听到从二楼传来一位年轻妈妈和她儿子的对话:

' M( v0 U6 G j3 d

儿子: “妈妈。。。妈妈。。” + C+ ~% M; ]) M

妈妈: “我在做事,你有什么事?” 3 H- o/ D) r% n: a4 ? h' n

儿子: “妈妈。。。妈妈。。”

8 R( W+ d7 R4 k! y妈妈: “干什么?(语气中流露出不耐烦)

/ M% \( G0 J, v: a; A, H) j; O2 s儿子: “我屁屁疼”

" m4 u; g+ P- u" P& ]妈妈: “什么?。。。” % m2 z) D! {! T- M# K" J6 R

儿子: “屁屁疼。。。” & ?; |& Y( }- E7 F1 N

妈妈: “噢”(年轻妈妈好像没动窝) - s& ~* \1 U# y/ c

过了一会儿,又听到小孩的叫喊声,

9 L* x$ n E; v# ^' r4 T儿子: “妈妈。。。妈妈。。”

) o0 p& D% ?# U U妈妈: “干什么?(语气中流露出更不耐烦) 4 [" f0 B4 c' f9 }$ t) O4 `

儿子: “我牛牛疼” * J. }' ~; V0 y

妈妈: “什么?。。。”

# J4 k3 I, Y7 F- m6 L儿子: “牛牛疼。。。” Y/ M% z& w, A* e. k

妈妈: “你一会儿屁屁痛,一会儿牛牛疼,你怎么两头儿疼啊?”。。。

. ^- Z/ n0 {! X: I1 Z8 J4 P# X& k “哈哈。。。。。。哈哈,。。。”一阵爆笑从我们中间冲出。从此,一旦住在二楼的年轻夫妇在我们面前经过,“你怎么两头疼啊”的呼声便在他们的身后此起彼伏,弄得年轻妈妈老是眨着大眼睛看着我们,却实在找不着北。

! A1 h/ A0 \' ~, c R. U9 O0 O( n 5 s4 V% d6 C; F/ Y, O! k

我家楼上住的是一位戴金丝眼镜的老教授,膝下有两个长得非常漂亮地女儿,当时都在上名牌大学,姐妹俩星期六一般都从学校回家过周末。每当这两位漂亮楼姐从井盖前面经过时,周围的空气像凝固了似的,不论大小男孩子,没人敢言语一声,大家都被楼姐那美丽动人的魅力和气质给镇住了,那是一种灵魂上的震撼,是一种对人类美的条件反射,即便是人小,也能从心里清晰地感受到,大家之间只有通过眼神才能交流出内心的感觉,那仙女般的姐妹俩真是本楼的骄傲啊,。。。可是后来有一天,这种震撼感和骄傲被彻底击碎了。一位看上去不起眼的小伙子这天陪着两位美丽楼姐的其中一位一同回家,。。。井盖前的特有气氛一下云消雾散,从此在他们来去的身影背后,起哄架秧子的声音一直尾追着他们,让可怜的美丽楼姐不时地回头向我们张望,一脸的迷茫。。。。咳,我们那时人小鬼不大,却也想护花,可花护不成了,就得发泄啊,。。找谁发泄?当然是找那走运地傻小子呗。

8 A/ U* j- b/ X 8 x; j: l3 U9 m' l3 J

8号楼的屋顶是斜坡式的,有两个通风窗。屋顶上的大红色的瓦片一个压一个顺坡铺下。麻雀常将穴巢建筑在瓦片下面。我和大孩子们上过8号楼顶掏麻雀蛋,但看着瓦片上发着暗绿色的苔斑,很害怕脚下打滑出溜出去,特别是不敢向房檐方向运动。可有一次看到瓦工组的一位师傅不带任何安全器械蹲在屋檐边上,一边哼着小调,一边修理着房顶,心里真是对他服得透透的。他去过汉中,一时想不起来姓什么了。。。。 0 m$ Z' K6 a. L6 O( ?

0 n, U) T& o( a. q 8号楼东面停放着一排水泥管,直径大概有半米左右,有十几根的样子,可能是哪年铺煤气管道剩下的。那地方也是我们经常光顾的地方。记得夏天坐在管子上面,又凉快又舒服。打扑克玩弹蹦儿头是我们在那里常玩的赌博。一圈牌玩下来,输者,默默坐在那里伸着脖子挺着脑门等着。。。;赢者,兴奋地站起来,两眼放光,右手大拇指绷卡着中指(有时还“哈。。。哈。。”地用嘴向两指喷热气),慢慢伸向输者的前额脑门子处,量好距离,谋足了劲,一声呐喊,突然发力,“嘣儿。。。”一身脆响,完成一次交易。接着再来下一圈。。。。有那不幸的连输几圈下来,被赢者专攻脑门儿某一处,结果就那儿一块地的皮肤红彤彤。 0 a! t* g4 ?* H+ u: _. P

; Z( u. H* b5 f; c! R 8号楼北面靠机院猪圈,那里也记载着儿时不少的故事,下次再说吧。。。。。 ; e9 w2 Z: j: W4 G7 E; X

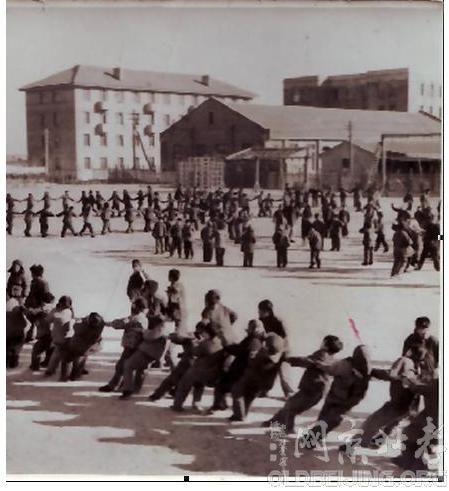

0 B: \% x, H# g9 W; c o3 |4 @; F( ]下图中可以清晰地看到8号楼 2 m) u; y. n" K) W6 i& n J

|