知青——这里所说的知青,并非如字面上的意思那样,是对有文化有知识的青年人的泛指,它指的是在特定的历史背景下产生的一个特殊的群体。它包括的是曾在学校受过教育,然后在“上山下乡”这个特殊的政策之下,由政府所组织的到农村或连续从事农业生产的那批年青人。这里的学校,指的是中小学,因为按照当时的规定,大学与中等专业学校毕业生都由国家统一分配,即使被分配到边疆和农村,也以干部的身份出现,领取国家的工资。普通中小学的毕业生却享受不到这样的待遇,在理论上,他们是被作为农民的。这正是知识青年与其他到农村、边疆工作的人之间最根本的区别。

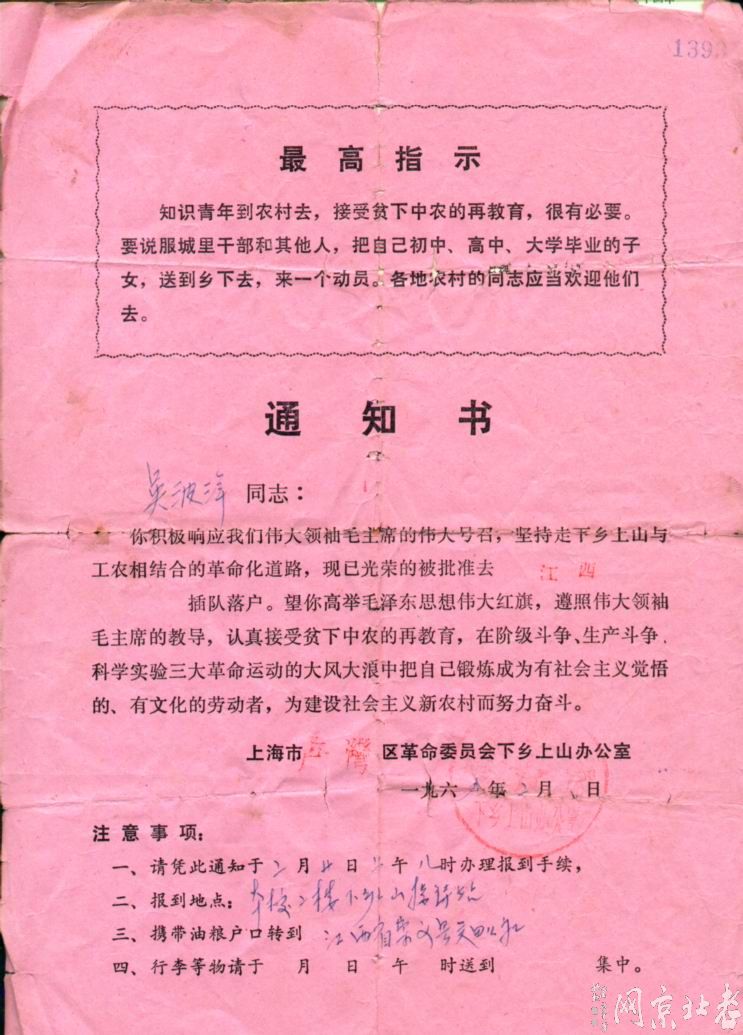

知青——这里所说的知青,并非如字面上的意思那样,是对有文化有知识的青年人的泛指,它指的是在特定的历史背景下产生的一个特殊的群体。它包括的是曾在学校受过教育,然后在“上山下乡”这个特殊的政策之下,由政府所组织的到农村或连续从事农业生产的那批年青人。这里的学校,指的是中小学,因为按照当时的规定,大学与中等专业学校毕业生都由国家统一分配,即使被分配到边疆和农村,也以干部的身份出现,领取国家的工资。普通中小学的毕业生却享受不到这样的待遇,在理论上,他们是被作为农民的。这正是知识青年与其他到农村、边疆工作的人之间最根本的区别。 1962年以后,由国家统一分配的,从大中城市下乡的中学毕业生,其中“文革”期间毕业的“老三届”以及其后陆续从中学毕业的城市青年,就成为“知青”的主体。 知青历史 1955年,河南省郏县大李庄乡有一批中学和高中毕业生回乡参加农业合作化运动,报上发表了《在一个乡里进行合作化规划的经验》,报道了这个乡的事。毛泽东主席读了很兴奋,亲笔写了按语:“一切可以到农村中去工作的这样的知识分子,应当高兴的到那里去。农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。” 1955年8月9日,北京第一支青年志愿垦荒队奔赴北大荒萝北县,建立了北大荒“北京庄”。发起人是扬华、李秉衡等。 小学毕业的河北省临西县的吕玉兰,回乡建立了第一个合作社,15岁就当了社长,是全国最年轻的合作社社长。 1955年10月15日,一支由98名热血青年组成的“上海市志愿垦荒队”,来到了江西省德安县九仙岭,其中有25名女孩子,最小的15岁,她们住简易草棚,吃稀饭箩卜干,每天只有3分钱的菜金。 之后,共青团中央在全国10多个省市组织了远征垦荒队,动员城市青年奔赴农村。知青的榜样:董加耕、邢燕子、侯隽等就是当年被《中国青年》、《中国青年报》大势宣传报道出名的。 1964年初,党中央、国务院发布了《关于动员和组织城市知识青年参加农村社会主义建设的决定(草案)》。这是党中央、国务院第一次发布指导知青下乡的纲领性文件。中央为此成立了“知识青年下乡指导小组”和安置办,各地区也成立了安置知青下乡的专门办事机构。 北京第一批到北大荒去的知青有248人,最小的14岁。 1966年5月17日,上海市文化广场13000多名知青聚会,上海市委要求上海知青“鼓起革命勇气,下定决心”,积极投身新疆建设,在建设和保卫边疆的事业中作出贡献。 1967年10月11日,中共中央正式发出《关于大、中、小学复课闹革命的通知》,但复课闹革命面临了一个严重的问题,即在废除考试制度、大学停止招生后,全国中学已经积压了66、67两届毕业生没有分配。1967年11月3日,《人民日报》传达了毛泽东的指示“进行无产阶级教育革命,要依靠学校中的积极分子”。于是,大批中学毕业生被继续稳定在学校进行“教育革命”。 1967年11月8日,上海市66届大专院校毕业生誓师大会召开。毕业生们表示要到内地去、到边疆去、到祖国最需要的地方去。 1968年3月,北京市青年蔡立坚毅然来到山西省榆次县黄采公社杜家山插队,成了第一个要求插队的红卫兵。 1968年6月18日,上海市组织的上山下乡勘察小分队出发,他们都是1966届毕业生,也是上海市首批被批准上山下乡的红卫兵。 搞科学试验 1968年,积压在学校的毕业生已经不止66、67两届,加上68届毕业生,共计达200万人。7月27日,上海首批赴农村落户的1966届高中毕业生开始陆续前往安徽和上海市郊区的崇明、奉贤等县的国营农?1弦瞪诹傩星埃餍6季侔炝松仙较孪缑蠖枷胙鞍唷? 1968年8月起,全国掀起了宣传“再教育”的高潮。毛泽东发表了一系列指示,指出:“我们提倡知识分子到群众中去,到工厂去,到农村去,主要是到农村去,由工农兵给他们以再教育。” 1968年12月22日,伟大领袖毛主席向全国人民发出了最高指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。要说服城里的干部和其他人,把自己初中、高中、大学毕业的子女,送到乡下去,来一个动员。各地农村的同志应当欢迎他们去”。《人民日报》刊登了《我们也有一双手,不在城里吃闲饭》的报道,希望广大知识青年和脱离劳动没有工作的城镇居民到农村生产第一线去。由此,全国掀起了知识青年上山下乡运动的热潮。一度震撼全国,轰动世界的红卫兵运动,以上山下乡的形式逐渐消失。 1969年是上山下乡运动最为波澜壮阔的一年,每座城市、每所学校、每条街道、每个家庭都身不由己地被卷入了这股大潮。全国八个主要城市北京、上海、天津、杭州、南京、武汉、成都、重庆的知青许多人被下放到了边远省份,如黑龙江、内蒙古、新疆、云南,全国知青大量的在本省农村插队,共有267万多知青投身其中。 1969年12月,在毛泽东的“知识青年到农村去”指示发表一年时,上海已有48万高、初中毕业生奔赴黑、吉、蒙、滇、黔、赣、皖和上海市郊区农村插队落户,原上海市中学红代会全体常委全部奔赴边疆农村。 到1972年,上海知青猛增到百万人,并涌现出金训华、黄山茶林场11位小将、郑培志等一大批英雄人物。金训华是为在激流中抢救两根电线杆牺牲的。 下乡几年后,红卫兵步入了青年。七十年代的知青有了政治危机感,特别是林彪事件后,他们得以在艰苦的环境中,在农村冷静地对自己、对社会作了反思。红卫兵运动已走向了低谷,他们中的许多人感到了幻灭。 据1975年12月23日新华社报道:在毛泽东主席1968年发出“知识青年到农村去”的伟大号召鼓舞下,全国知青一浪接一浪地掀起大规模的上山下乡运动。到当年年底为止,我国上山下乡的知青已达到1200万。1975年当年,全国有200万知青上山下乡。 1972年林彪事件和1973年李庆霖“告御状”后,在上山下乡背后的知青的苦难历程也不时通过一些会议渠道,小道消息在扩散。 1978年10月,国务院副总理李先念在谈到知青上山下乡的问题时说:“社会上议论很多,四不满意是我讲的。知青不满意、家长不满意、社队不满意、国家也不满意。” 直接分管知青工作的副总理陈永贵说:“知青工作很复杂,我们几个副总理一提起这事就头疼。”知青问题几乎与共和国同步成长,由于其时间跨度大,涉及人数多,一直是个悬而未决的老大难问题。 在李庆霖时间后,中央才根据毛泽东的“统筹解决”的指示,召开了全国知青上山下乡工作会议,提出“要研究制订一个长远规划”的问题。 1976年2月,毛泽东再次在一份反映知青问题的信上批示“知青问题,宜专题研究,先作准备,然后开一次会,给予解决。”可是,直到他老人家逝世,也未“解决”。 1978年《全国知青上山下乡会议纪要》指出:1968年到1978年的十年知青下乡运动,“缺乏整体规划,知青工作的路子越走越窄,下乡知青中的不少实际问题长期未能解决。”这是对这场运动的总结。 全国知青“胜利大逃亡”是从1978年云南知青开始的。上海知青丁惠民是个重要人物。 1978年9月,云南景洪农场教师、上海知青丁惠民等人给国务院副总理邓小平写了一封公开联名信,信中历数了云南广大知青的困惑、烦恼以及对生活的绝望,希望能在政府的帮助下,回到自己的家乡。 10月7日,中央发出《关于召开全国知青上山下乡工作会议的通知》中央下决心解决知青的七个方面的问题。 10月31日,全国知青上山下乡工作会议在北京召开了。会议纪要认为:“今后一般不办理病退、困退,如果家庭和本人确有特殊困难,可以通过组织商调,分到新的工作岗位时,其待遇按调动工作处理”。这一决定在支边知青中一下乱了套。他们说:到农村插队,可以通过招工回城, 云南知青出现了顺口溜:插队插队,越插越对,插场插场,越插越长,改变现状,只有上访。于是,罢工、请原之风迅速在各地兴起。 11月16日,丁惠民给邓小平副总理写了第二封公开联名信,信上签名的知青逾万。其后,云南七个农场的三万多知青参加了罢工。使工作瘫痪,生产停顿。 12月7日,云南知青再次向华国峰、中共中央、邓小平写了第三封请愿信,同时,成立了农场知青北上请愿筹备组,组织北上请愿团。 12月9日,知青发布了北上宣言,同日开始大罢工。罢工席卷了云南全省。 12月16日,请愿团从云南省景洪出发,次年2月27日到达北京。 云南省的知青,在全国占的比例不大,仅百分之一,但云南知青却受到了全国人民的注目。1973年7月,中央关于惩治吊打知青和强奸女知青的文件都是针对云南生产建设兵团的。整个兵团,发生捆绑吊打知青1034起,受害知青达1894人,其中2人被打死;挑戏奸污女知青的干部有286人,受害女知青打430人。 1979年1月23日,国务院召开紧急会议。会议由副总理余秋里主持,出席会议的有王震、陈慕华、谷牧、王任重、康世恩及有关部门负责人。会议基本同意国务院知青办1月18日报送的《关于处理一些地方知青请愿闹事问题的请示报告》中提出的六条意见。这六条意见是: 1、把农场办成农工联合企业,适当提高工资,把知青稳定在农场。 2、参照以往办理病退困退的规定商调回城,由知青部门负责办理。 3、城镇职工退职退休后,可以由其子女顶替。 4、从农场参军的知青,退伍后可以回父母所在地安置工作。 5、城市招工时,允许到农场商调本市下乡知青。 6、上海郊区到农场的青年,可以允许回原籍社队。 1979年6月上旬,云南省召集北京、上海、成都、重庆、昆明等市商讨如何落实国务院“六条”精神时,昆明、成都和重庆代表很干脆,表示保证在六个月内,优先安置云南知青返城。但北京和上海采用了变通办法,同意走病退、困退这条路。 |

|

发表于 2007-7-30 10:45:00

发表于 2007-7-30 10:45:00

楼主

楼主