|

许久前,曾发帖询问一组花园老照片的实景所在,当时没有得到正解.以我一贯的论点来说,这只不过是暂时性的.在不断发现的新事物中总会寻踪到旧事物的影子.我就在一部西文书籍《我的北京花园》中找到了这座花园的答案.

- ?/ ^& \9 I" P) i4 t. ~: W5 q

《我的北京花园》- 作者立德夫人,是清末在华商人立德的妻子,二人在中国居住长达20年之久.立德夫人更是走遍了中国的大江南北.回国后,她撰写了诸多关于中国的书籍,大量引用了他们拍摄的照片.《我的北京花园》一书讲述的是庚子事变后,立德夫妇在北京期间的一些所见所闻所感.文章开篇即介绍了他们在北京时短暂居住过的一座私家花园,并引用了几张他们拍摄的花园照片.其中的一张照片与老照片中的一张实景几乎一模一样.书中也着重并肯定的指明此园实为清末重臣荣禄所有.

' u s _. m+ d! J

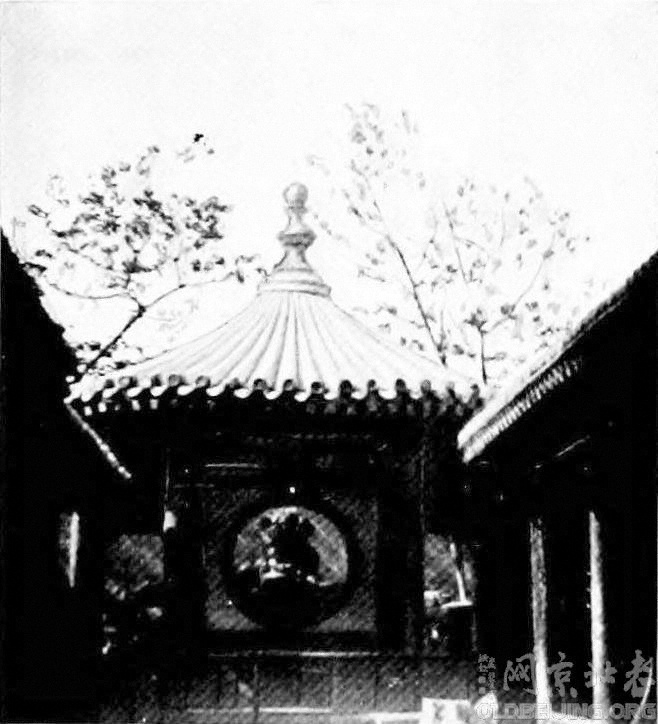

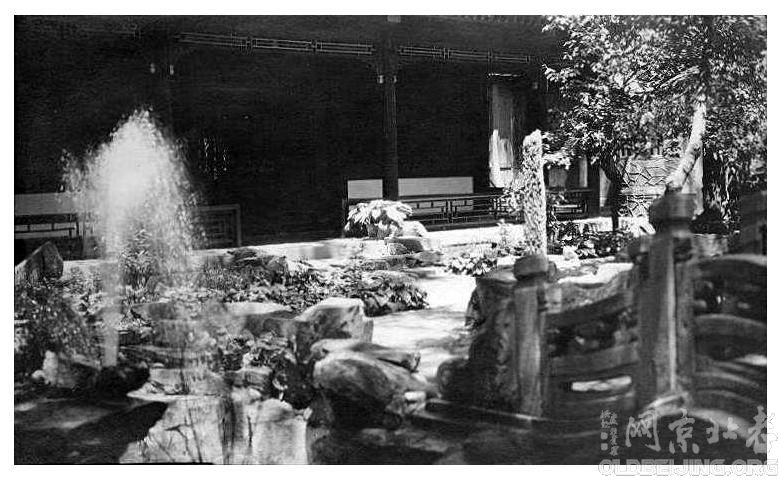

下图是来自于《我的北京花园》中插图

4 M& `" Z! a1 [; P

那些消失的建筑之余园

3 ` F# l1 w, O- z- K n

3 ` F# l1 w, O- z- K n ) Y# Y1 e9 ]! Z% q6 o

下图为花园老照片中的一张 3 m/ b) V" W5 F' _5 r, o' d

那些消失的建筑之余园

5 E; X7 b5 g( s# p" f8 b

; h1 G' K. X3 S" |; t 查阅史料后发现,荣禄的旧宅在存有两处.一处为菊儿胡同.不过荣禄在戊戌政变中协助慈禧有功,得迁新居,即东厂胡同.东厂胡同一名得自于明朝特务机关东厂即设在此处.清代废除了东厂,保留并沿用了此名.康熙年间,武英殿大学士阿兰泰购得此地.阿兰泰的后人又转售于咸丰朝大学士瑞麟的祖父.瑞麟在太平天国战役中因擒拿将领凤翔有功,被任命为两广总督和文华殿大学士.晋升高官的瑞麟便在祖父留下的地产上大兴土木,建造宅邸和花园.在西部建造有富丽堂皇的宅邸,东部则广植花卉树木,缀以假山、台榭、湖石,建造了一座精巧的园林.园中林木苍翠,苔藓夹径,园东园西各有一弯小溪,一齐汇集于东门口的月牙池.此园幽雅宜人,居之忘暑,故题为"漪园".瑞麟之后这里还曾作为裕禄的旧宅.戊戌政变前,荣禄被提为直隶总督兼北洋大臣和文渊阁大学士,得迁新居. 4 V8 q# s* k8 O# g. f

《我的北京花园》插图

+ O" L+ u9 j0 G

那些消失的建筑之余园

7 D: ~( d9 C W( U

+ \) E, o& S9 y8 c2 V8 L V

1900年八国联军进攻北京,荣禄与慈禧西逃.此园被俄军占领.《我的北京花园》一书里也多次提到俄军.八国联军撤离后.此园于1904年更名为"余园",取"劫后余存"之意,并对外开放,供人游览,此园也成为北京历史上第一座公园.不过后来此园又重归荣禄后人所有,并于民国二年转卖给袁世凯.民国三年,袁世凯为拉拢黎元洪,将此园赠予黎元洪,成为黎元洪私宅. 9 _3 ~. [, K; F' F: I: I( Y. ]

在黎元洪之后至1949年解放前,关于此园的记载有称被日本"东方文化会"购得.或许记载不详,在瑞典著名的建筑学家喜仁龙曾其园林著作中也拍摄了一张此园的照片,并记述此园为Edward Lawrence Cockell所有.简称为"E.L.C".也即花园老照片上标记的"E.L.C House".近代后,对此园是与西部的宅园合为一处,还是被单独分割出来出售,均记载不详. 2 }* N K# T6 L0 @; x' S

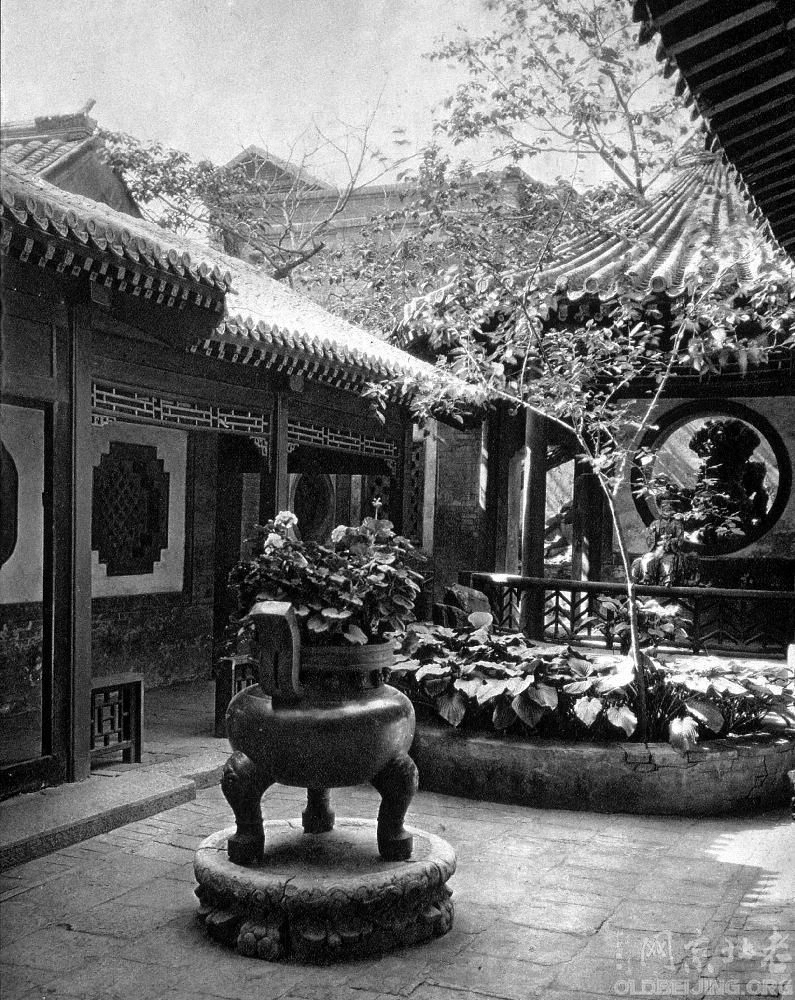

1 d# V9 ?+ ?7 ?& r; Y下图为喜仁龙拍摄的此园照片,与书中和老照片中的实景均系一处 / m [ _, ~; w, s m0 O) H! }' N# L

那些消失的建筑之余园

0 u5 W, j; a$ U! R 6 y1 [% q; T# J! y

1949年解放后,此处东花园部分属于考古研究所机构所在.近代以来,原花园内的假山、亭台早已不存.论坛曾有几篇关于黎元洪故宅的帖子,可查阅相关.此外还有一篇《翠花胡同内的"翠园"》,翠花胡同与东厂胡同为相邻的两条胡同,根据地图来看,此翠园区域应属过去的西部宅院区.此区曾挪移圆明园原石材修建,也可查阅相关文章细看.

# i4 Z8 U7 o! g/ `5 ^% N- Y( T 7 H- a1 i# e( I9 Y& Z" j, `$ h

【老照片的时间说明】 : i% c5 B! X1 j8 y; |

+ u$ C B# s- C5 ] 那组"E.L.C House"的照片,需要说明一个时间上的问题.经仔细分辨后,我根据照片的实景组合成两处,包含有三个时间段.以照片举例说明:

! r2 D$ A- V2 X- i! z . f; u& d. c8 l/ ~ |/ P

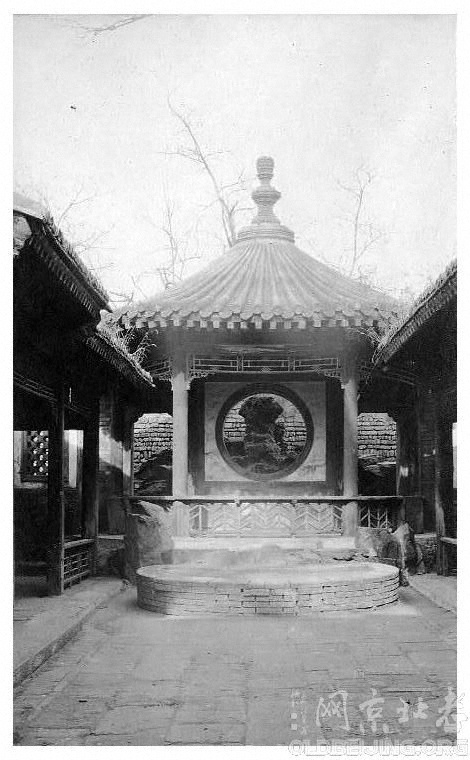

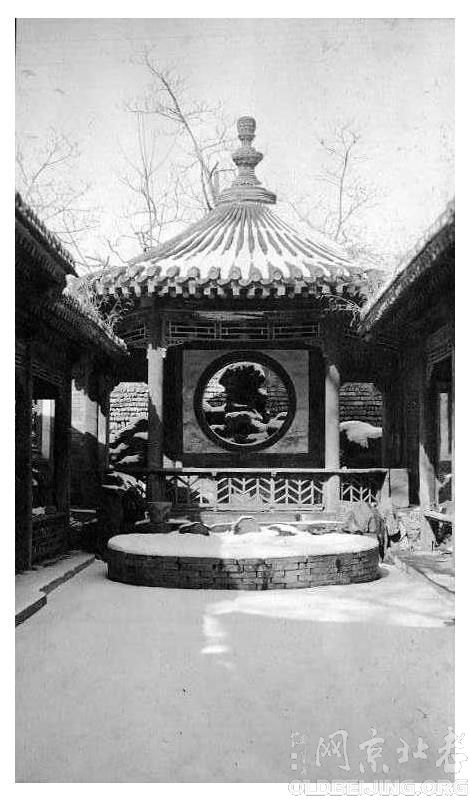

从照片实景来看,有春夏时节和冬季雪景,同时依据花园陈设和植被又可见有旧景和新景之分.大致三个时间段为旧景的春夏时节、旧景的冬季雪景和新景的春夏时节.

' H2 c) { S0 N0 f+ |" M8 F% e& P * m9 F+ F) V6 P1 P# @0 P+ P$ f7 @

那些消失的建筑之余园

那些消失的建筑之余园

& G6 Y" S" e7 e2 x 6 x/ J E' P0 p" h

那些消失的建筑之余园

那些消失的建筑之余园

5 N" a1 A P0 w" v1 J5 d

下图的陈设明显比上图改变了很多.包括居室窗户的改变等.同样类似照片暂不多举.以此一例说明.

5 W2 R" g6 v' z; z) N% ~ 作此时间上的推断,一方面是为下一环节的实景组合做相关推断.另一方面,也为将来能在新资料发现后关于此园相关变迁提供一个参考.考虑篇幅因素,下一贴再对此园的大致构造举图说明. |