|

* V3 J, r+ W7 ?2 z8 Y# Z6 y+ _ “塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意,四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭……”在欢迎客人的仪式上,华坤庄园有限公司的杜总以北宋诗人范仲淹的名句作为开场的引语。尽管该庄园坐落在现代农业的绿色生态瓜果之圃,和具有俄罗斯风情的木屋等建筑之中,但总经理的引语,一下子就把庄园东北角小山顶上的看似土堡,实为古烽火台的古建筑遗迹突出了出来,使人产生出对古代铁马金戈在塞外武力纷争的遐想。

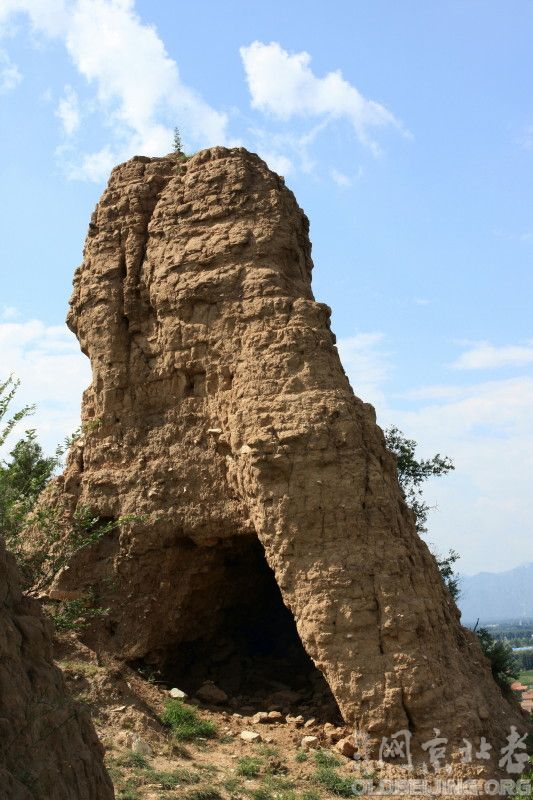

. h0 b# b; p, I3 Z3 l5 n& }) X# R9 g烽火台,俗称烟墩儿,古时用于点燃烟火,传递敌人入侵等重要信息的高台。烽火台建筑的出现早于长城,但自长城出现后,长城沿线的烽火台便与长城密切结为一体,成为长城防御体系的一个重要组成部分,有的甚至就建在长城上。地处延庆八达岭长城之北侧的新宝庄,也就是华坤庄园边上的烽火台,南倚古长城,北望则为延庆地区妫河流域的小平原,推断此地应为古代烽火信息链条中的重要枢纽。 3 q# Z9 O, C+ }9 Q# Z# m

自华坤庄园近观烟墩儿,在一片翠绿瓜廊和松林环绕着的土山之顶,橙黄色的“干打垒”围墙十分抢眼。清晨,烽火台昂首伫立在薄雾之中,犹如京城边关的哨兵忠诚地守卫着大门。晴日,太阳照在围城之上,使其原有的土黄色熠熠泛出金辉,在现代的建筑和人工培育出的、带有观赏性的植物映衬下,更显出这个古老建筑的神秘。实在难以想象,几千年来,在它的周围发生过什么样的悲喜故事。

# k j2 J! m) ?& ]( G1 c" b2 g早在商周时代,中国就有关于烽火台的记述。比较著名的是周幽王为博美人一笑,烽火台前戏诸侯的故事。公元前700多年前,周幽王当政。但其不理朝政,以寻找美女为嗜好。一日,得美女褒姒,甚为欢喜。但褒姒却常皱眉头,进宫多日未笑一回。周幽王为引她发笑,听从了一大臣谗言,在一晚点燃了20多座烽火台,唤来邻近的诸侯举兵马前来京城救驾。见千军万马来去奔跑,褒姒发笑,使幽王甚喜。结果后来敌兵真来犯,幽王再点烽火,由于失去信誉,无人再来相救,最后人亡国破。如今,站在华坤的烽火台观左右平原,大田、道路尽收眼底,想象再有军马战车穿梭来回,可能真会有一番逗人之趣。

6 Q' k/ l u4 M烽火台是早期传递信息的手段,而且流传几千年,这里边也有很深的文化积累。宋代《武经总要》曰:“凡贼入境,马步兵五十人以上,不满五百人,放烽一炬。得蕃界事宜,又有烟尘,欲知南入,放烽两炬。若余寇贼五百人以上不满三千人亦放两炬,番贼五百骑以上,不满千骑,审知南入,放烽三炬。若余寇贼三千骑以上,亦放烽三炬。若番贼千人以上不知头数,放烽四炬,若余贼一万人以上亦放四炬”。“若依式放炬至京城迄贼回者,放烽一炬报平安。凡放烽告贼(犯)者,三应三灭,报平安者两应两灭”。看来中国古代早已采用数码手段传递信息啦!

- t0 K3 g- j: o% ]' Q; I7 k8 ?* r" H盛夏之时,莅临此地,避暑的同时也长见识呀!

$ ]1 ^/ ?0 o+ k6 R

延庆:古烽火台及蒙古大营

延庆:古烽火台及蒙古大营

延庆:古烽火台及蒙古大营

延庆:古烽火台及蒙古大营

延庆:古烽火台及蒙古大营

延庆:古烽火台及蒙古大营

延庆:古烽火台及蒙古大营

延庆:古烽火台及蒙古大营

" ^2 h! _8 v9 N+ U1 r

- `# w% B- ^1 D$ \$ v 6 X; g3 Z$ Z( K8 u5 a

入夜,庄园在空场上点燃了篝火。人们在烽火台下歌着、舞着,享受着酷暑中的清爽。

0 _" T' b) k5 q

延庆:古烽火台及蒙古大营

延庆:古烽火台及蒙古大营

3 C' g9 |$ P3 o7 y5 E* z: |. d诗曰:

7 B/ k I7 J/ [; h坚城筑高台,旌旗卷烽烟。

5 z ]# J( |- v* V* K. d" v3 m土堡留旧事,铁营锁边关。 - Z/ K, ]& S2 D# h; I2 N: j7 e8 l

|