|

(转帖)中国古建筑屋脊鸱尾的名称演变

/ u* c6 N3 g$ K, A) [8 U. [ }; I0 J) L+ }+ {

在我国古建筑的屋脊上,我们可以很容易看到一些神兽的造型,这就是人们所说的吻兽。 , q: X0 o, H3 P' r7 I Q* p

吻兽是中国古建筑中屋脊兽饰的总称,本文要说的鸱尾指的是正脊两端的这种吻兽,它是吻兽的一种。 2 ]' d) l9 H% s$ u* h

0 O1 h9 l3 |8 g1 t蚩尾 3 i V6 ^& l( ?- Q

鸱尾最早的名称应该是蚩尾。唐代苏鹗写的《苏氏演义》中提到:“蚩者,海兽也。汉武帝作柏梁殿,有上疏者云:蚩尾,水之精,能辟火灾,可置之堂殿。今人多作鸱字。”可见蚩尾是汉代人的称呼。那为何“今人多作鸱字”呢?鸱,即鹞子,又名鹞鹰、老鹰、鸢鹰。《玉篇·鸟部》曰:“鸱,鸢属。”清代段玉裁的《说文解字注·隹部》也有解释:“即鸱,鸱为的籀文),俗称鹞鹰。”不管怎么说,可以肯定的是鸱是一种鸟。那这种鸟与水之精灵的蚩尾有什么关系呢?

- B, {+ L5 M4 t! l |

, [; S6 }& o6 }* B 原来是因为正脊两端的吻兽造型略如鸱的尾部,所以人们管它也叫鸱尾了。而且鸱、蚩音同,看来很是合适了。《晋书·五行志》中记载:“孝武帝太元十六年六月鹊巢太极东头鸱尾。”《陈书·萧摩诃传》:“旧制三公黄阁听事置鸱尾,后主特赐摩诃开黄阁,门施行马,听事寝堂并置鸱尾。”还记得《水浒》第九十八回“张清缘配琼英,吴用计鸠邬梨”中的一段吗?“次日,琼英尚记得飞石子的法,便向墙边拣取鸡卵般一块圆石,不知高低,试向卧房脊上的鸱尾打去,正打个着,一声响亮,把个鸱尾打的粉碎,乱纷纷抛下地来。”鸱尾这一名称不但在官私著述中多有记载,而且也得到了老百姓的普遍认可。所以直至今日鸱尾这一名称还在被广泛地应用。可以说鸱尾是正脊两端吻兽最常用的名称了,而早于它的蚩尾倒是不怎么被人提及了。

6 |- W2 ? E+ W6 H ( E, Y" ]+ g5 \ M" _5 S0 e

祠尾 ' p9 r" \3 w) x: c' m! H$ T

4 J' @7 \. A# I% z1 ?" E9 u 值得注意的是,鸱尾还叫祠尾。北齐颜之推写的《颜氏家训·书证》记载:“或问曰:‘《东宫旧事》何以呼鸱尾为祠尾?’答曰:‘张敞者,吴人。不甚稽古,随宜记注,逐乡俗讹谬,造作书字耳。吴人呼祠祀为鸱祀,故以祠代鸱字。’”看来祠尾这一名称是古人不严谨考证,随便讹谬的产物了。 3 M* T$ {" J0 }

, }' D) y8 H |9 u$ \鸱吻

4 S6 J; x1 ]# N* c7 N! E' Z

& x7 J- I& ?7 C- b4 w o& R 后来,大概是到中唐之际,鸱尾又叫做了鸱吻。这一名称的改变是其造型改变引起的。由原来鸱尾前端与正脊齐平变为折而向上似张口吞脊,因称鸱吻。 0 p7 ~" i ]2 F# y- |

9 w# r Y# M9 S8 T- c. `

唐代刘的《隋唐嘉话》下:“王右军(羲之)《告誓文》,今之所传,即其藁草……开元初年,润州江宁县瓦官寺修讲堂,匠人于鸱吻内竹筒中得之。”《旧唐书·玄宗纪上》:“开元十四年六月戊午,大风,拔木发屋,毁端门鸱吻。”

& G) q1 U6 Y' b6 F3 ~ 5 `; Q) m0 a4 ~) j, M) a [

蚩吻\龙吻 & E& U/ I! u( Y- E% b3 N- j2 J0 D

8 D7 N' T7 n* G: L% C3 ?

由鸱吻紧接着就又引出了另外一个名称,蚩吻。蚩吻的叫法是和吻兽张口吞脊的形象有关。明代李东阳写的《怀麓堂集》后稿十二《记龙生九子》记载:“龙生九子,蚩吻平生好吞,今殿脊兽头,是其遗象。”为何在此这种神兽又变成龙的九子之一了呢?这是因为到了明代这种吻兽造型又有了很大变化,它逐步变成龙的形状。所以人们又把它和龙生九子的传说联系了起来。明清两代这种龙形吻兽的造型日趋严整,故又有龙吻之称。 ; {" \5 v" I( ^ `( a8 u

- D- b5 S3 I" c6 Z9 W& k6 H

鳌鱼 0 h1 D; h) Q$ j& p+ [! S6 Y

5 F) O8 ~3 i* X

还有个有意思的现象,江南一些地区管这类吻兽叫做鳌鱼。明代陆容写的《菽园杂记》中有载:“鳌鱼,其形似龙好吞火,故立于屋脊上。”陆容,字文量,号式齐,太仓人。生于明英宗正统元年(一四三六年),卒于孝宗弘治九年(一四九四年)。成化二年(一四六六年)进士。曾授南京主事,后迁兵部职方郎中,终居浙江参政。由此可见陆容生在江南,长在江南,坐官升迁也均在江南。而他的这部《菽园杂记》中记述的掌故也都是江南之事。所以这之中才有了鳌鱼的称呼。那么为什么江南一些地区要这么叫呢?还是先从鳌这种动物说起吧。《玉篇·鱼部》:“鳌,鱼名。”唐代王维诗《送秘书晁监还日本国》有:“鳌身映天黑,鱼眼射波红。”李白的《猛虎行》中也有:“巨鳌未斩海水动,鱼龙奔走安得宁。”由此可见鳌是传说中的海中大龟或大鳖。江南地区地理位置靠海,所以更容易把日常建筑上的这类吻兽与海中神兽联系起来。当然这只是我的一种猜测,鳌鱼这一称呼是否仅是江南地区的专利?江南地区如此称呼是否另有原因?这些疑问还需进一步考证。

& j+ J$ V5 q/ g * F& F. |5 U, ^6 h( f0 u

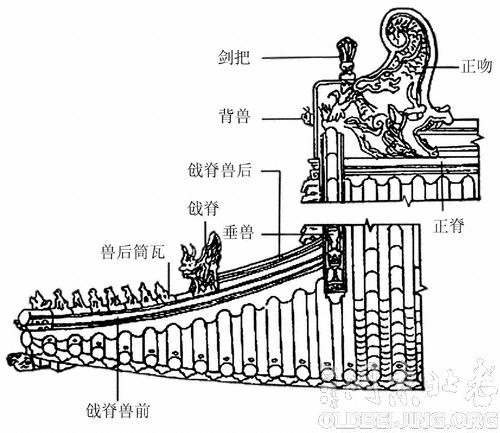

正吻、大吻 8 m$ ?- d" e: r" ?

# y, t' R* c4 C 另外,明清时期对鸱尾还有一些叫法,如正吻、大吻,这种吻兽位于正脊两端,故称正吻。明清两代,用于紫禁城建筑上的这类吻兽个头都不小,故称大吻。这些叫法都是俗称,简单得多,也平民化得多。

* y" X7 L( y# m5 c. _' ]* ?1 Z, q. u 5 b' F V: q% @; b( W* z& Z

我想关于鸱尾的名称演变解释到这里,就可以了。其它的一些关于鸱尾名称的说法过于复杂,就不必赘述了。因为这些名称在几千年的流传过程中肯定有相当多的讹谬(祠尾之说就是一例)。其实这名称怎么叫都是无所谓的,反正指的都是正脊两端的这种兽饰部件,说来说去,都是一码事儿。当然,虽然叫什么无所谓,但也不能作无名氏。所以比较普遍、比较广泛、比较被人认可的鸱尾、鸱吻这些名称便沿用至今了。

0 U/ E5 X' k' O% k& ~- x/ o 4 D( [7 X, y% j0 I

已知的汉代资料中尚无有关鸱尾的记载。《宇文恺传》中“晋以前未有鸱尾”更是明确指出中国使用鸱尾还是晋以后的事。 : F- q1 z; b7 G7 i" l/ l# V# G

据考证,真正的鸱尾图像见于北朝时佛教石窟的雕刻之中,在脊端呈角状翻翘,形似鸟翼。龙门石窟古阳洞内,在刻有正始四年(507年)题记旁边的建筑雕刻中的鸱尾,虬尾上指,背后无鳍,身体无雕饰,应是鸱尾中比较原始的、早期的形象。

6 G: L ^* u+ J3 |

唐代的鸱尾形制逐渐固定下来,在唐长安城遗址出土过较为完整的陶质鸱尾实物,造型简洁浑厚。晚唐时期,鸱尾突出了吻的形状,张口吞脊,吻的张合很有力度,因此,人们以吻为此构件的特征,开始将鸱尾改称鸱吻。既然如此,为什么还要称之为尾呢?因为鸱吻、龙吻、螭头这些称谓只能作为帝王宫殿专用,黎民百姓不能用吻,只能用尾。因此,民间建筑中仍以尾相称。其实,从结构上来看,这样做是为了加固端部,增加节点厚度。中唐时期,鸱尾下部出现张口的兽头,尾部逐渐向鱼尾过渡。在晚唐的时候,鸱吻上出现丁字形附件——抢铁。而鸱尾变成龙尾,出现于宋朝。宋代实物中绝大多数都是鸱吻形象,但在《营造法式》中仍称“鸱尾”,且对其规制论述颇为详细,但缺乏图样。宋代鸱吻的特点是“两头各带独脚屈膝”,宋徽宗赵佶所绘《瑞鹤图》中端门屋顶,对脊饰有细致的描绘,鳍上安“抢铁”,与《营造法式》所述一致,比例瘦高,与辽代相近。

6 i. s& z- E1 p

金元时期,鸱吻的尾部已不是向脊中央卷曲,而是渐有向上向外卷曲的趋势。元朝以后,龙形的吻逐渐增多,到了明、清两朝已经很普遍,也就顺其自然地将其称为“龙吻”了。明代的吻尾向后卷曲,吻身上有小龙,鳞飞爪张,颇为富丽。清代的大吻与明代相似。到了明、清,吻上的抢铁和上面的拒鹊慢慢演化成了一把宝剑。相传这把宝剑是“神功妙济真君”许逊的。鸱吻插剑原因有二:一是说妖摩鬼怪最怕许逊这把扇形剑,望剑而逃;二是怕龙吻擅离职守逃回大海,因而把它死死地锁在屋脊上,使其不能腾飞。另外,民间也流传着这样的趣闻:传说套兽与鸱尾是雌雄一对,雄龙背上被插了一把剑,固定在正脊上,雌龙藏匿于屋角之下,从此被固定在角梁上,永远不能飞翔。当然,这些都是人们美好的愿望。其实,从建筑构造来看,这把剑是出于对龙吻的保护。因为正吻背上需要开口,倒入填充物,剑把是用来塞紧开口的。明清两代龙吻上的宝剑在外形上也有区别,明代宝剑的外形为宝剑剑柄,剑柄的上部微微向龙头方向弯曲,顶部做出五朵祥云装饰;清代宝剑的外形也是剑柄,但上部是直的,没有向龙头方向弯曲,顶端雕饰的图案是鱼鳞装饰。清朝的官式正吻已逐渐定形化、程式化,多用琉璃制成,端放在屋脊之上,五光十色,熠熠生辉。正吻的高度一般按檐柱柱高的1/10确定,其大小尺寸有二至九样,八种规格。较大规格的正吻多由数件吻件组合砌筑而成,最大的正吻用十三块琉璃件拼成。为稳固二至四样大规格正吻,一般都在正吻两侧加吻索与屋面吻钉相连。现在北京故宫太和殿的正吻,高340厘米,宽268厘米,厚32厘米,重4300公斤,是我国古建筑中最大的正吻了。它与飞檐斗的宫殿交相辉映,更显示出皇家的威严和气势。

# Q9 f% \1 K9 |5 @& q

在清朝,地方或民间建筑上的吻饰因皇家不许乱用龙形,所以千变万化,百花齐放,也有用“鳌鱼”一类的吻饰。在南方盛产瓷器的地区,也有瓷制鸱尾的。现存的实物多年代较晚,如江西赣州文庙的青花瓷鸱尾,已是清代前期的作品,仍保留鱼龙翘尾的传统造型,颇显精美。鸱尾在民间随主人身份地位不同,也有很大的变化。比如同属晋商宅院的鸱尾也各不相同。太谷曹家、灵石王家、祁县渠家的鸱尾都是张嘴脊兽,而祁县乔家则为闭口兽,对于普通商人,希望招财进宝多多益善,闭口脊兽有财不外露之含意;而对于像王家这样的官商来说,希望家族里有人捐官或科考入仕,来为民说话,而说话就必得张口,有了一官半职时就会对外界张扬,以示其既富且贵之意。可见这件小小的脊饰,蕴涵了许多微妙的寓意,而在细节的雕琢中,显示出古代劳动人民匠心的独运和卓绝的智慧。

6 n1 A! T( H/ i# G

鸱尾不单在建筑上所处的位置高,在古人心中的地位更高。古代安装正吻,被视为一件大事,要举行隆重的仪式。清朝《工程做法则例》规定:“遣官一人,祭吻于琉璃窑;并遣官四人,于正阳门、太清门、午门、太和门祭告;文官四品以上,武官三品以上及科道官排班迎吻;各坛庙等工迎吻。”从这段记录中我们可以看到,除了皇帝以外,所有的高级官员都出动了,而在记述清朝典章制度的官修史书《大清会典》中也记载了这种“迎吻”活动,可见当时对这个能镇灾、避火的神物,是何等的重视和虔诚。

8 l+ _. B9 ^6 w! L# ~5 ~

鸱尾构件仅仅是我国古建筑文化的一个极小的缩影,但从它的产生、发展、变化、衰退这一过程中也可以窥出中国悠久传统文化在古建筑中的体现。中国传统文化之所以引人入胜,中国古建筑之所以令人流连忘返,中国传统建筑文化之所以能给人带来心灵的震撼,很大程度上在于它“处处皆学问”,在小小的鸱尾构件背后是几千年来华夏子孙对神灵的敬畏、对自然的抗争、对建筑的热爱以及对生命的讴歌。而“忆古”更是为了“思今”,古代匠师在建筑设计及工艺中对细部的关注和处理,正是我们今天设计建筑时应当学习和借鉴的。 8 a2 w% ^$ `- c M! K C/ M

|