以下是引用饼在移动在2009-7-14 8:20:00的发言:1 y2 U* {3 H' F( k5 i/ N

“太太的客厅”原址现为三层小楼。

' V1 H- R g' E. e Z当年拆客厅盖三层小楼的时候您去现场现场了吗?有何证据证明“太太的客厅”就是现在的三层小楼?我只能承认您近期去了现场是事实,但绝不能武断的认为“梁的故居早在上世纪80年代就已拆除,原址建起了三成小楼”,好像梁思成故居拆除,很多人迫不及待啊!

6 ]7 g5 F( z$ i& n( d( A6 K$ k" u; A

: Z+ M0 d% V) N/ a" L: F9 {

在这个坛子潜水很久,很少发言是不愿意介入这里时常可见的不平之气。 4 V, F \# u: o: z% O; p

大家都因爱北京而聚到这里,而老北京的保护不是意气之言所能完成,需要更多事实的呈现和建设性意见。 " _" r7 k9 E! j

我因此对这个坛子里的很多学识渊博而又身体力行之人充满钦佩之情,但对一些单纯的义愤保持事实层面的警惕。

; N" n* }* G. ^/ M- i# w

- T" L/ G: `& X m' F说到这个贴,我以为,居委会只说了一个事实,并没有表现出对24号院拆除的任何态度,所以用“马屁”一词形容,实为不妥。

) U* E% F/ D: y6 }9 a6 P( F1 f而您所说“好像梁思成故居拆除,很多人迫不及待啊!”这种片汤话我觉得没意义。 A, w" ^. z. G d2 j" E

* _, {" r% _& g7 ^至于我认为居委会所说不谬,依据的事实不仅有我亲眼所见,也有其他专家论述佐证。

5 t R" d8 E- p V L, t+ L以下为陈光中发表于2008年第4期《纵横》杂志上“寻访梁思成、林微因故居”一文片段。 2 E9 _* ?7 A; X7 k* l

“几年前,为了寻找这“北总布胡同3号”,我前后去了6次。但由于门牌改动等原因,始终一无所获。关于那段经过,我把它记述在我的《风景──京城名人故居与轶事》一书的第五册里。没想到的是,在书出版后不久,我突然接到梁思成与林徽因的儿子梁从诫先生打来的一个电话。他告诉我:老宅如今的门牌是24号,他愿意亲自带我前去。

那院子当初之所以未能引起我的注意,是因为它位于胡同中段、隐藏在一个饭馆旁边小夹道的后面。南边的一排房子显然是年头已久的老屋,从靠西的大门进去,则是一座几乎占了整个院子的新居民楼。那楼房建于20世纪80年代,原先院中的大部分建筑都被拆除。它完全彻底地破坏了整个院子的格局,难怪梁从诫先生不断地摇头叹息。

大门一侧有棵老树。梁从诫称那树为“马樱花树”,也有人叫它“芙蓉树”。梁从诫的姐姐梁再冰在她写的文章中曾经介绍,梁家住的是一个“两进小四合院,两个院之间有廊子,正中有一个垂花门,院中有高大的马樱花树和丁香树”。如今那马樱花树虽然还在,而正房、廊子和垂花门却已经不见踪影了。

后来,梁从诫给我看过一份复印件,是林徽因1936年写给她的美国朋友费慰梅的信,上面有一幅手绘的旧居平面图。这是一件十分珍贵的文献,建筑师的缜密、家庭主妇的细腻、作家的幽默与风趣……都通过这张小小的信纸展现得淋漓尽致。”

- l% Q3 [# w/ K

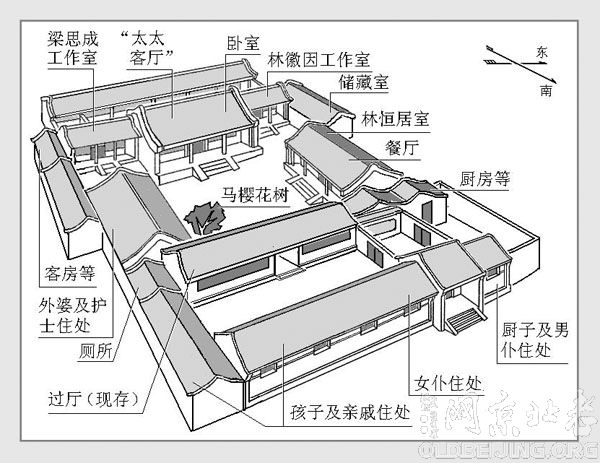

3 h2 @9 t( h' `1 B: d/ p再看看陈光中提供的24号院结构图 , L! ^& \; f- B! j% l2 R

2 l7 j+ e7 s) s6 J6 y6 f

+ r o: P- ]" Q/ Z

c. e5 j1 r" d& v* M- b实际上,现存的门楼已经是二道门了,所谓的倒座房也不过是过厅。 2 C) Z B& [# }+ K" }; `* q; v

好在马缨花树还在,以马缨花树为坐标,24号院是否还在?“太太的客厅”是否还在?一目了然。 8 D5 M ~1 `" y! D. W. E

请看我拍的图片。

2 f4 u: r) i. C5 _2 q

|