以下是引用五角枫在2011-9-8 22:48:00的发言: E6 |& [( b; T" d/ W+ |

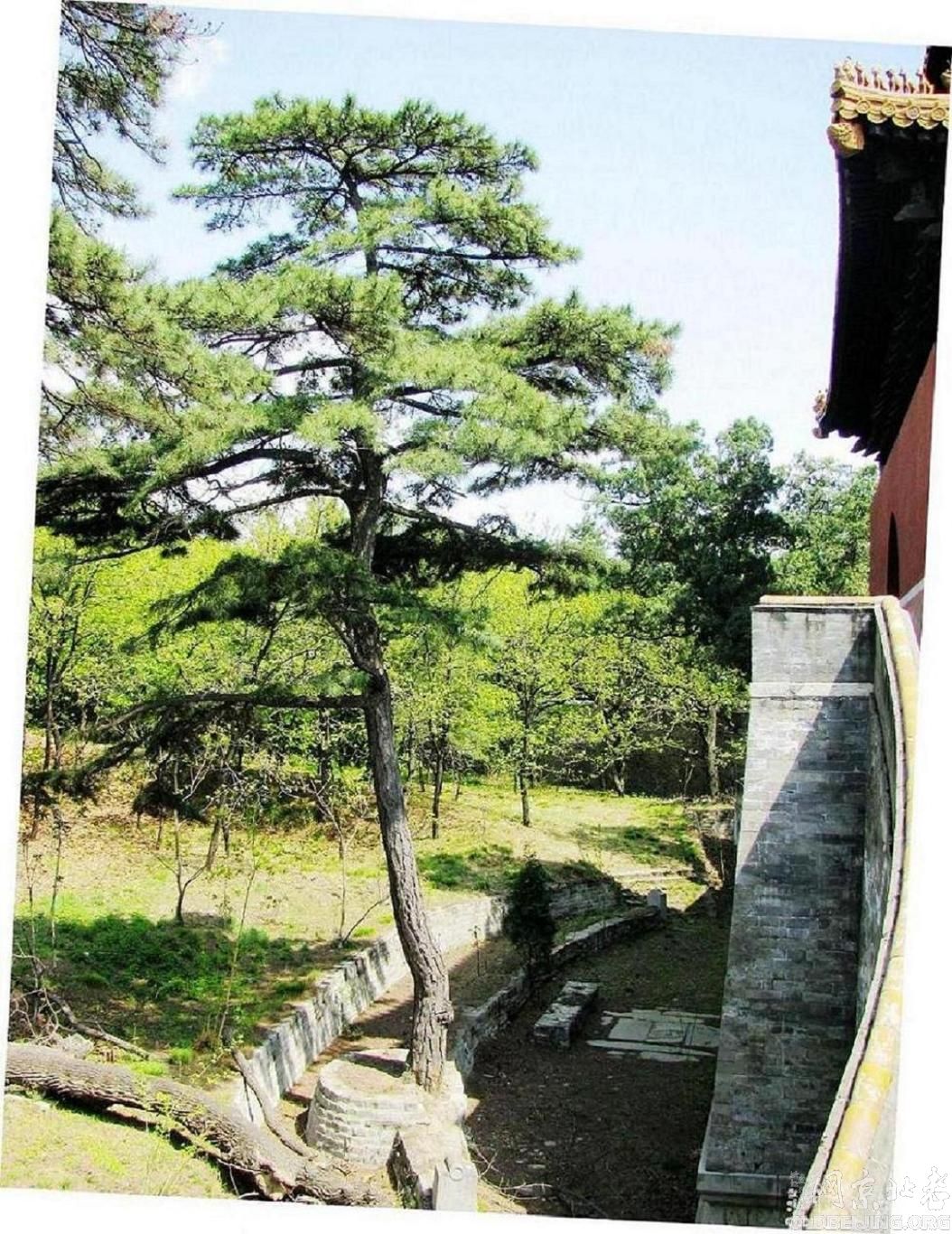

图31,宝城北下望,可见其内入宝顶的通道、台阶

, c. s' ?, }: S( d {+ W $ W" F; h) q' p" u/ `5 q' M

( z; v% g: N5 ?. _- y4 x. V转贴一些资料,外贴两张图片。 7 O" ~6 A( U' ?9 r! B. J

0 m5 v5 \0 @! D) @6 @

7 K- b% H6 H. |! N 2 \* M- N+ G* N; D

( p T: C" _( B/ L

[转帖]: 琉璃影壁·月牙城·哑巴院 作者:(山·大力|草原铁道之夜)

9 w1 Q4 n/ S+ x' D3 b$ X% q

8 z, S9 B& ^, j" c& J) t% @在明十三陵中,长陵明楼下方城的券门不是完全通透的,永陵、定陵和思陵的方城无券门。另外九座陵,明楼下方城券门完全通透,登临方城和宝城的石道分列明楼背面的左右两侧。同时,为防止坟冢封土在雨季发生滑坡等事故,这些陵在正对券门门门洞的地方,与陵宫中轴线垂直修建了一道拦土墙。拦土墙两端和宝城城墙相连。

+ C: E2 c- l/ G, L九座陵方城券门内的这一建筑风格,使得方城两侧的宝城墙和拦土墙,共同组成了一个弓形的封闭院落(宝城墙为弓形的圆弧,而拦土墙为弓弦)。这种弓形院落也酷似月牙的形状。因此,这部分建筑被称为“月牙城”。十三陵的月牙城存在于献、景、裕、茂、泰、康、昭、庆、德九座陵寝中;长、永、定、思四座陵没有月牙城。

/ [0 V7 R; j$ c4 d在中国传统建筑中,院落内部正对大门的地方一般会修一道“照壁”,来挡住外界的视线,使外界不能直接看到院落内部的景象。十三陵的陵寝遵循了这种传统,在完全通透的券门内,拦土墙前正对券门处均修建了这种照壁。照壁使用琉璃瓦,因此又被叫做“琉璃影壁”。目前九处琉璃影壁中,献陵和景陵的已经完全倒塌,仅存基座;裕陵的大部分倒塌;茂陵的小部分塌落,还能看出外形;而泰、康、昭、庆、德五陵的琉璃影壁已被完全修复。 * ^* _9 p7 R8 R# _8 r+ j

由于献、景、裕、茂、泰、康六陵的坟冢封土不是填满宝城的,因此拦土墙也很矮,最高的也就1米多点。在这六个陵中,琉璃影壁是修建在拦土墙之前的,和拦土墙有几十厘米的间隔。明十三陵自永陵开始,封土填满宝城,因此昭、庆、德三陵的拦土墙高度和宝城城墙是一样的。在这三个陵中,琉璃影壁是部分嵌入拦土墙修建的。这三座陵高大的拦土墙和宝城城墙一起组成了一个阴森的弓形院落,也叫月牙城。不过这种风格的月牙城还有一个俗名——哑巴院。

3 V" }. D5 S6 R2 i2 w关于哑巴院这个名称的来历,有两种说法:第一种传说明代为了避免修建陵宫的工匠把地下宫殿的秘密泄露出去,在陵宫竣工之前均被毒药弄成了哑巴。这种说法仅仅是民间传说,没有任何历史依据。另外一种比较有根据的说法是,后人从开阔的方院穿过券门,准备登临宝城的时候,来到这个三面高墙的弓形院落内,突感阴森恐怖,压抑的说不出话来,因此形象的把这个院落称为“哑巴院”。 % G. s! m! S; g$ B$ E U

清朝诸皇陵继承了昭、庆、德三陵方城后面月牙城的建筑风格。清东、西陵各陵的方城内侧,均建有哑巴院。

% T- T7 s# c% S

' g# o& t0 n! }) ? 2 m. o+ T8 d1 R, f' }3 k/ k) c

1 P4 ]3 n0 X: V1 H$ o

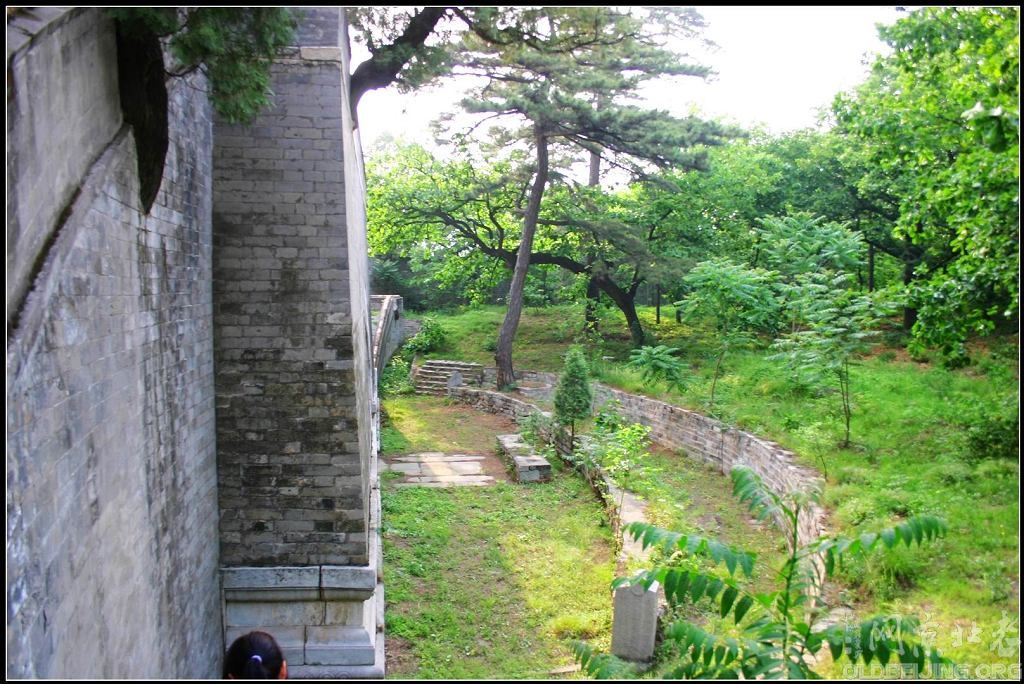

楼主原图031(本楼编号906)不够正,不够亮,我稍微调了一下;外贴两张图片:

* Z9 O( h, y* q# a7 M3 X; E

, d. ^: T3 t( g) E6 u& y[此贴子已经被作者于2011-9-9 7:33:52编辑过] |