; P3 H+ B& j& ?( ^ f# \) l' B5 Z, B7 B2 \6 l- q

4 U, _" A! e o

| 一封家书 记录梅贻琦海外留学思乡情 | " m5 A5 F$ }5 Q( |% S

" O. J9 u' O( U1 B| 文章作者:陆 原 来源:《中国档案报》 添加时间:2011-4-24 |

% X: I, x8 _! d

北京青年报地理寻踪拍记水木清华一百年

7 ]; d! Z' Q; r; h2 R0 L5 l

- S. ?8 c' b7 B% x& N

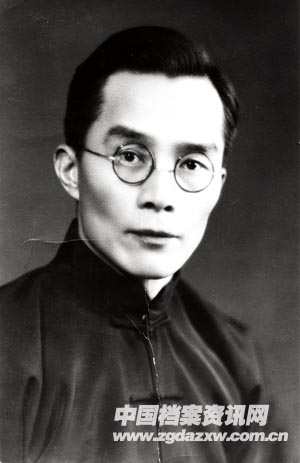

梅贻琦

" s) R- {- P. A

1 |; z y" ]" O2 S+ b- Q3 G/ h# B: I, \

; l2 J# E' N4 t& e2 E8 h: b

1 G+ G. {* d( V/ P3 |# p 今年是清华大学建校100周年。

0 a( N/ v; |. P5 i( ?. e 1909年,清朝外务部首次利用美国退还的部分庚子赔款派遣留学生赴美国学习。此后外务部成立了游美肄业馆,在北京西郊的清华园兴建校园,作为预备留美学生的预科学校。校园建成以后,外务部又将游美肄业馆改称为清华学堂,1911年4月29日,清华学堂开学,这就是清华大学建校纪念日的由来。1912年清华学堂改称为清华学校,1925年清华学校设立了大学部,1928年清华学校又改称为国立清华大学。为了便于举办庆祝活动,清华大学将校庆日定为每年4月的最后一个星期日。 " R0 Y0 S% X4 f9 v

1909年6月,清朝外务部考试录取了首批赴美留学生47人,其中有后来成为清华大学校长的梅贻琦。梅贻琦于1909年11月到达美国,因错过了大学开学时间,被安排在马萨诸塞州的格罗顿中学插班复读,至1910年才正式进入马萨诸塞州的伍斯特理工学院学习。梅贻琦在格罗顿中学复读期间,于1910年1月26日(星期三)的中午,收到了来自家乡中国天津的第一封家书,4天以后于1月30日(星期日)的中午书写了回信。这封回信由梅贻琦二弟梅贻瑞的后人珍藏至今,已经有101年的历史。 4 F% y1 W7 s; T; C K$ C8 E$ r

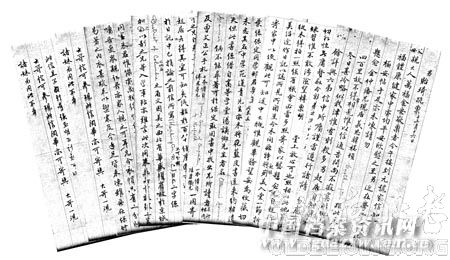

我的祖母梅贻莹是梅贻琦的二姐,梅贻琦是我的舅爷爷。我通过梅家亲属读到了这封梅贻琦写于101年以前的家书,这封家书是用毛笔书写于当时流行的“八行信笺”,共有6页,共计1200余字。 / T1 g+ d$ X* S+ k5 x

梅贻琦在家书起首处问候了父母康健之后,说到了“金仲藩兄现居义思韩朴顿,距此处约四百里,故不得常相见,惟以信通音问,尚不寂寞。”金仲藩,名邦正,安徽黟县人,少年时在天津严修家塾与梅贻琦同学。严修家塾后改为私立敬业中学堂,又发展为南开中学和南开大学。金仲藩在1909年与梅贻琦一同考取首批赴美留学生,入美国康奈尔大学学习森林学,1914年毕业,获林学硕士和理学士学位,回国后历任安徽省立农业学校校长、北京国立农业学校校长等职务,1920年曾任清华学校校长。金仲藩当时所在的“义思韩朴顿”,今写作“东汉普顿”,与梅贻琦写信时所在的格罗顿中学同属美国马萨诸塞州。

4 }$ N0 n( x' o3 d1 m6 M. b3 Q. M 梅贻琦在信中写道:“六弟足下别来四月,思念之情与日俱深。迩来正怀想殷殷,忽于十六午飞来家信,内附吾弟手书,环读三四周,欢喜莫名。凡吾所欲知者,吾弟皆一一告之,可见弟之爱我切,故思有以慰我也。”梅贻琦是长子,共有兄弟姐妹10人,因与叔伯兄弟姐妹排行,故称“五哥”。此处提到的“六弟”是梅贻瑞,实际是梅贻琦的二弟。梅贻瑞生于1893年,京师高等师范学校(北京师范大学前身)国文系毕业,毕生从事中学语文教学,曾在北师大附中任教20余年,1971年逝世于北京,终年78岁。书写此信时梅贻琦20岁,梅贻瑞16岁。

2 ~) ?: H$ x. L7 k 梅贻琦写道:“运动一节,兄颇著意练习,惟不敢涉险,望转禀明堂上(指父母)放心可也。”梅贻琦在美国学业繁忙,他深知惟有具备健康的体魄,才能完成学业,才能在将来成为有用之才,所以他提倡体育运动,但是又不赞成有危险性的高难度运动,因为学生毕竟不是专业运动员。后来梅贻琦在1926年出任清华学校教务长时,规定体育课不及格的学生不得毕业,奠定了清华大学重视体育的基础。 1 _+ ?6 q! y2 K2 _' D( i6 _

# q1 F( n4 N' v, |7 [

北京青年报地理寻踪拍记水木清华一百年

9 E C' o' v+ P+ V- }# v* W

梅贻琦家书

5 F* c8 W4 i' j8 n% d 梅贻琦1909年赴美留学时是清朝宣统元年,正值辛亥革命前夕,国内政局动荡。梅贻琦关注国内局势,所以他在信中提出:“报纸,此处皆为西文,于吾国事不详,故兄欲家中订阅一份好报,阅毕积数日或十数日邮寄兄处,则所费不多而两有裨益也。” ; w3 q! S3 B9 D5 b, x6 H

梅贻琦信中提到,赴美启程之前托人带回家中的茶叶,是同学邢契莘所赠的家乡特产。邢契莘是浙江嵊县人,他的家乡号称“茶叶之乡”。邢契莘于1908年考入保定直隶高等学堂,与梅贻琦同学,1909年与梅贻琦一同留美学习,入美国麻省理工学院造船造舰系学习,1916年获硕士学位。回国后历任大沽造船所工程师、北平航空署机械厅厅长等职务,执教于北平农业专门学校及中国大学。抗战胜利后历任交通部塘沽新港工程局局长、水利部珠江水利工程总局局长等职务。1949年至1950年寓居香港,后去台湾。 ' }: V. Z3 N/ ~( o y, E5 z T: V

梅贻琦在信中念念不忘赴美之前借过三位同学的书籍未及归还,他详细嘱托二弟梅贻瑞设法找到这些书籍代为归还。他写道:“盖兄所欠人,务欲偿还,不然则我以为无心,人疑其有意,苟得之事,兄不屑为。至于人或欠我,不必深追”,所以后来清华大学的师生们一致赞誉梅贻琦校长是品格高尚的谦谦君子。

1 T5 ~7 |: ~0 ]4 p 梅贻琦还在信中答复了二弟梅贻瑞对于“赴美留学生为何有两个人直接进入大学,而其他人被安排在中学,其中是否存在舞弊情事”的询问。他写道:“兄等入学事,殆亦难言。此次同来并无贵族,彼二生者,以能与监督辩难,监督词穷,故不得已许之。他人则或为心愿,或不敢言,皆唯唯听命。”梅贻琦1908年于天津南开中学高中毕业,被保送入保定直隶高等学堂,已经是大学生了。他在1909年11月到达美国,因错过了大学开学时间,被安排先在马萨诸塞州的格罗顿中学插班复读,次年才正式进入伍斯特理工学院学习。所以梅贻琦在信中说:“兄则无所可否,多学一年,即多得一年之益,夫何乐而不为。”

# L$ O: ^1 u' L& N' x 梅贻琦提到的留学生监督是广东新会县人容揆,是中国首位赴美留学生容闳之侄。容揆12岁时作为第二批留美幼童成员赴美国留学,19岁高中毕业时抗拒清朝召回,在美国继续求学,1884年毕业于耶鲁大学,1894年与昔日高中的美国同学玛莉结婚。容揆在清朝驻美国公使馆任职参赞兼留学生监督,负责梅贻琦等47名留学生在美国的接待管理和分配学校事宜。梅贻琦说容揆“为人颇刚愎,学生多不喜之。至于舞弊情事,名誉攸关,慎勿与外人道也”。 $ U% W5 b; P! W* N1 I$ C) X

梅贻琦的二弟梅贻瑞自幼喜爱国学,后来一直从事中学语文教学,曾与兼职教学的鲁迅过从甚密。他在来信中劝告梅贻琦在美国不要荒废汉文。对此梅贻琦答复说:“弟劝吾习汉文,吾亦甚喜之。奈何课忙无暇,有愿莫遂,且作文荒弃愈久,愈难下笔,惟得吾弟一二佳作以读之,亦可藉以温习。”

! ~/ M* U6 ?( N( K! C 其实梅贻琦家学渊源,自幼又在天津大儒严修家塾读过四书五经,国学功底深厚。他曾对朋友说:“假如我们之中有谁背诵任何中国经典有错漏,我可以接着背诵任何章节。”所以,梅贻琦在1931年12月就任清华大学校长时的演讲中,引经据典地讲道:“一个大学之所以为大学,全在于有没有好教授。孟子说所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也,我现在可以仿照说所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”这段话成为至今仍被教育界津津乐道的名言。

( Z+ R G. x1 J

4 h- M! H0 r5 U0 Z2 P) x9 R* {, c

" ~/ w5 I; T& f0 i; ^ 原载于《中国档案报》2011年4月25日 总第2145期 第四版 |