UID30

帖子

阅读权限200

在线时间 小时

精华

威望

日志

相册

注册时间2004-2-27

最后登录1970-1-1

|

你还在为和玺彩画断代而苦恼吗?还在为找不到专家而不知所措吗?本文教会你零基础的皇家官式建筑和玺彩画断代方法,简单易行,不用担心专家不再身边,自己就可以初步断代。

" F5 M& R: F* R. ^( T, \: O0 d" z! R I& x8 h6 C$ [# f

一、和玺彩画研究背景

* T- J2 o* Q; ]7 E5 n5 [# f

# i2 Y/ Z9 _7 h明清建筑和玺彩画的演变历来被国内外学者所关注。, T- m7 R1 H; M: G! D% z- m

/ w" F$ w7 [7 G% E2 j& P. M) N) y

九十年代,王仲杰所著《试论和玺彩画的形成与发展》一文,详细叙述了和玺彩画演变的四个历程:第一步,保留旋子彩画莲花瓣型方心头,变找头为莲花瓣型圭线光子;第二步,找头维持莲花瓣型圭线光子,方心头变为莲花瓣型竖W;第三步,找头维持莲花瓣型圭线光子,方心头变为直线型;第四步,找头变为直线型,方心头维持直线型。此观点之后一直被学术界的专家学者所引用。如蒋广全所著《中国清代官式建筑彩画技术》、杨红所著《故宫咸福宫区建筑彩画年代略考》、朱铃所著《清代早中期北方皇家园林建筑彩画研究》、龙楚怡所著《清代官式梁枋和玺彩画艺术研究》、崔瑾所著《太和殿脊檩彩画特色与价值》等皆引用此观点。7 U+ `& B9 ?3 ?$ e+ Z+ q6 E7 m

5 g2 G/ c% K `8 J" `8 W9 h8 m近些年,各大院校、科研机构也对明清彩画做了不同程度的研究,但多以单区域彩画做法特点为对象,或在默认王仲杰先生结论的前提下做的研究,鲜有对明清和玺彩画演变过程的系统整理,更未涉及分期的依据。

5 d0 K; W o2 ?- ~/ d# q& I( |. n& m' \2 i) b3 t$ ]$ T

二、和玺彩画核心形制

0 n$ T. F; c" d* n Q9 _" [" a9 b

和玺彩画是清代官式建筑彩画中等级最高的一种。目前,学术界认为其是明末清初在明代旋子彩画的基础上,为适应皇权需要而产生的新的彩画类型。和玺彩画最早的文献记载见于清工部的《工程做法则例》,被称为“合细彩画”,如“合细伍墨金云龙凤方心彩画”。1934年,梁思成先生在《清式营造则例》一书中,首次称这类彩画为“和玺彩画”,后人一直沿用此称谓。“和玺”是由“合细”谐音变化而来,取聚集精细之意。和玺彩画用于皇家的宫殿、坛庙的主殿及堂、门等重要建筑上。

7 s3 t5 u3 l$ f8 ^* M1 Z/ l7 c# E/ K5 S% y! r9 K. n; X" k- Y9 M

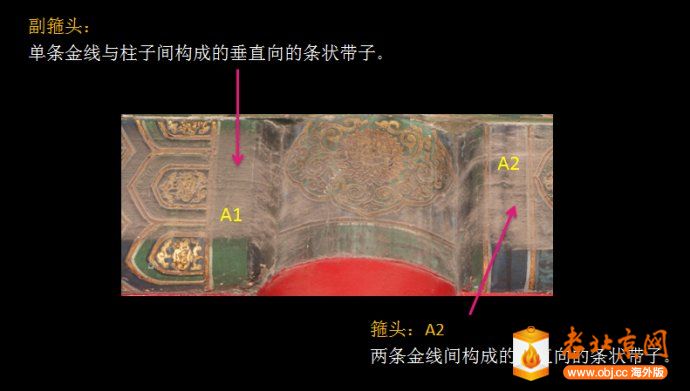

和玺彩画画面分为三段式,即找头—方心—找头。中间为方心,两端为找头。由柱子开始向内依次为副箍头、(外)箍头、盒子、(里)箍头、圭线光子、皮条线、小找头、岔口线、楞线、方心。两端头靠近柱子的部位为副箍头,是由单条竖线与柱子间构成的垂直向的条状带子,外侧比(整)箍头少一条竖线。箍头在副箍头以内,是由两条竖线间夹成的垂直向的条状带子。圭线光子是指(里)箍头内侧,形状似古代祭祀礼器玉圭的图案,其中心部位称为圭线光子心,圭线光子心内多绘灵芝、西番莲纹饰。彩画中段的狭长图形称为方心,方心头指方心两端端头部位。) d; q1 i: g5 }3 P2 h

2 ]- g C7 j. P" e* {2 ?/ d明清几百年间,和玺彩画无论从纹饰形制、工艺做法等方面都有或多或少的变化。这些变化在每一种纹饰上都有体现,如大线、盒子、龙纹、凤纹等。它们各自演变过程中存在一定的时代共存特性,为了避免冗余,使形制排比呈简化明朗的效果,本文从和玺彩画实例中提炼出三组完全能反映出变化特点的典型形制:箍头、圭线光子心和方心头。0 F2 \. Y6 K/ T' ^" r. j" S

3 A7 Z4 B& Q6 a. r: v8 T) x1、箍头做法可见两种基本形制,如下:+ }* P& U4 b6 U; C+ |& ]

: i7 [. _# c% `7 L7 y, H+ f' l% J, E

A1 副箍头起始不用整箍头2 ?: X) l& r% Q6 m

5 L5 v$ A% J, N2 l9 |0 uA2 副箍头加(整)箍头起始,以下略称整箍头起始# x0 p$ P9 j- \( Z7 ^1 |% F# M: @2 i

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

% ^! Y: \2 w2 e* ^9 ?2 Y

% ^! Y: \2 w2 e* ^9 ?2 Y

8 j$ l& @, s4 d' N( k) L. E) h

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

8 t+ x2 f% L% p$ y- _' T7 \4 o% ^

8 t+ x2 f% L% p$ y- _' T7 \4 o% ^

2、圭线光子心形制

2 e% B' j' i' g7 n$ H$ Y$ R0 @ a6 K0 w" l' H

和玺彩画的找头部位的做法可见四种基本形制:无圭线光子心旋子彩画型、花瓣型圭线光子心、弧型圭线光子心、直线型圭线光子心。无圭线光子心旋子彩画型彩画找头部位不施圭线光子,用如意头状旋花。莲瓣型圭线光子心单弧线为两道弯,端头略尖,可分为两种亚型(B2.1、B2.2)。弧型圭线光子心单弧线为单道弯,端头圆润。直线型圭线光子心无弧度,为直线段。

, K& L1 c; H8 X9 Z; K2 j+ ]" T/ q Z# l' p* x& h. F! T: r; }

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

# w9 i( O v/ |6 b3、方心头形制

7 p M5 I& _+ H; q$ S/ E: B5 r l% ?- F1 }- j# V. O

和玺彩画的方心头做法可见四种基本形制:花瓣型、类旋子彩画花瓣型、弧型、直线型。花瓣型方心头为竖W状,单弧线为两道弯,端头略尖,可分为两种亚型(C1.1、C1.2)。类旋子彩画花瓣型方心头与旋子彩画的方心头形制一致,而非传统和玺彩画的竖W状。弧型方心头为竖W状,单弧线为单道弯,端头圆润。直线型方心头无弧度,为直线段。% V5 N1 ?; _* u# l7 B

- w5 z7 r( u6 j/ r8 v3 k2 H! X

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

" b) ?, J' r, E' Q T4 a, Y三、形制分期图- |# H' c! E0 y2 r2 I

$ P( k6 ]; }7 w; x" Z

$ P R. T& ~4 b1 e/ I/ |+ Y% q

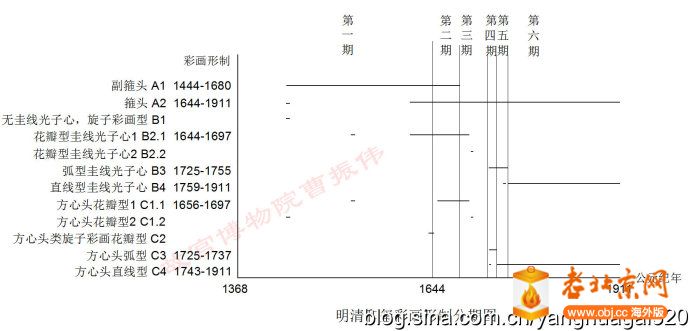

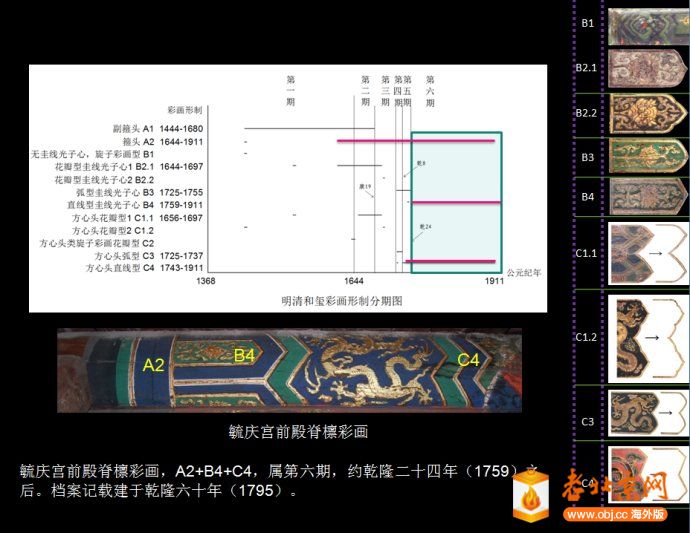

6 z& P& h, K3 \1 \% [$ U3 ?% @根据箍头、圭线光子心、方心头形制类型的出现、消失及共存关系为界限,将明清时期官式和玺彩画形制分为六期(引证过程见之后《中欧建筑考古国际学术研讨会论文集》)。第一期为明代萌芽期;第二期为顺治朝至康熙朝早期(约康熙19年)的延续微变期;第三期为康熙朝中后期的第一次稳定期;第四期为雍正朝至乾隆初期(约乾隆8年)的第二次变革及稳定期;第五期为乾隆朝早期的第三次变革及稳定期(约乾隆8年至24年);第六期为乾隆朝中后期至民国的第四次变革及稳定期。由于形制类型的起止点受现存标尺实例的局限,所以分期图中的分期线不代表形制变化的绝对临界点。8 o0 \1 ~1 t9 L* q4 H. o% V1 N

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

* Q7 v9 J0 |( x0 v2 P! W$ u! [. G/ h: p2 w3 c5 D1 a

四、分期图的运用

3 C/ O7 D! i. ^' ^+ ^( s

" g4 [: a+ m% H- U8 f& [) t# V通过形制分期图,我们可以将任意未知年代的官式旋子彩画进行初步的分期断代,找到其所处的形制时代范围。首先确认和玺彩画的形制三要素,即箍头、圭线光子心、方心头,并找出其对应的形制细化型号。通过形制分期图确定三要素共存的时代区间。如某和玺彩画端头为箍头A2,区间为第一期至第六期。又圭线光子心为弧型B3,区间为第四至第五期。再方心头为直线型C4,区间为第五期。因此三要素A2+B3+C4的共存区间为第五期,即可初步断定彩画年代为乾隆朝早期。下一步再结合历史档案进行确认,如刚好此建筑在乾隆八年进行过彩画或建筑修缮,即可断定其为乾隆八年的原迹。

' k# T0 g2 m7 ^, u N5 b0 ~. w& Y

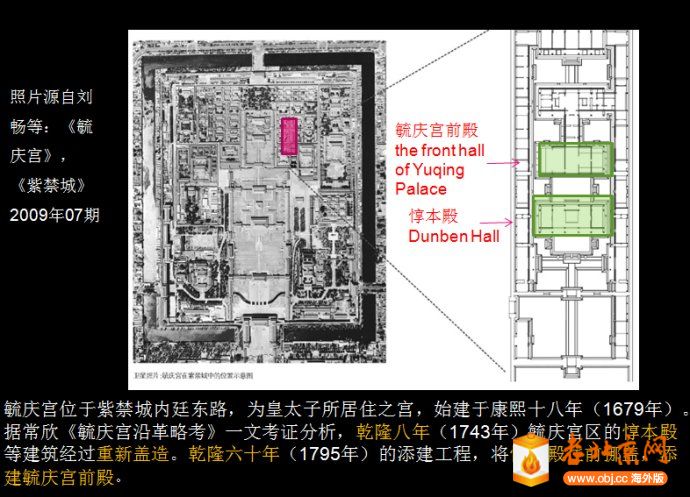

) m& C, \7 d( m9 p8 i# Q举例——故宫惇本殿及毓庆宫前殿脊檩彩画

7 i. P7 P4 U3 c/ w- h) F" [3 w h( C% j- f7 |

毓庆宫位于紫禁城内廷东路,东临奉先殿、西邻斋宫,为皇太子所居住之宫,始建于康熙十八年(1679年)。初建时只有正殿惇本殿、后殿毓庆宫两进院落。雍正九年(1731年)改为斋宫,乾隆八年(1743年)进行大规模改建,乾隆五十九年(1794年)再次进行添建工程,嘉庆六年(1801年)继续添建,之后咸丰十年(1859年)、同治十三年(1874年)、光绪十六年(1890年)及二十三年(1879年)又有不同程度的修缮,但格局没有发生大的改变。( Z Z. O' G7 j9 I+ u

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

) W+ U& W( ]4 P. H- T6 l

) W+ U& W( ]4 P. H- T6 l

7 P5 O# @+ {/ h3 W: r T/ z

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

8 ~3 B" g- } R. d4 C3 H

8 ~3 B" g- } R. d4 C3 H

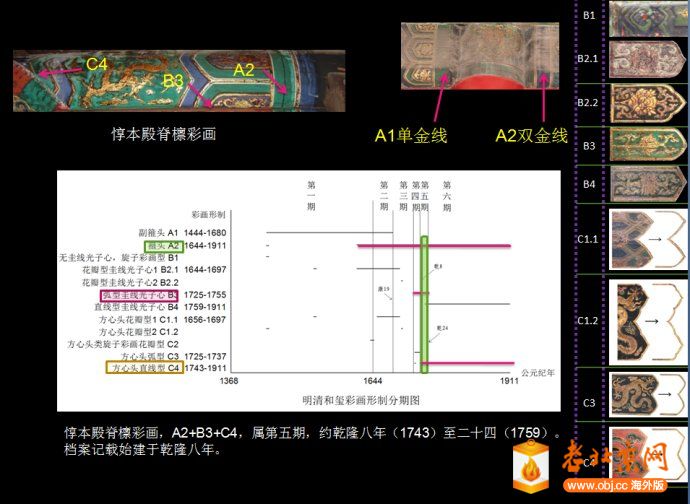

惇本殿脊檩彩画

( w8 H8 N5 K* T7 D+ ^8 Y/ [. b5 j7 R% `& o* V7 y% U$ O

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

@/ {# O' C7 _! ?' y% Q# Y0 C9 M7 K+ Q( s3 R

惇本殿明间脊檩现存有形制为A2+B3+C4的彩画,根据形制分期图结论可知,A2+B3+C4的共存期属于第五期,其年代为乾隆早期,即约乾隆8年至24年。

0 i: X. {1 U7 t m* [- f- C

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

' F+ @: p$ h7 X' z5 |* g. G

' F+ @: p$ h7 X' z5 |* g. G

2 c1 f3 d+ X5 |& n6 O

毓庆宫前殿脊檩彩画1 r* F% r! t; Z& x5 Z& N* j

' _4 E5 C3 k* e

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

* B4 d- u) }. B- |( i, H' l2 T- K

* B4 d- u) }. B- |( i, H' l2 T- K

3 |3 _3 E6 q& ?! P

L; M$ n4 b: g0 B! r' Y' }7 m$ ~

毓庆宫前殿明间脊檩现存有形制为A2+B4+C4的彩画,根据形制分期表结论可知,属于第六期,其年代为乾隆中后期。: E* W ?) h# `- b& m0 A* n

8 Q( F" P; t9 g2 X7 A B) ~; d

据常欣《毓庆宫沿革略考》一文考证分析,乾隆八年(1743年)毓庆宫区的建筑工程完全是重新盖造。乾隆六十年(1795年)的工程是添建工程,将惇本殿往前挪盖,添建毓庆宫前殿。形制分期表结论与文中考证的结果完全吻合,并相互印证。

# G& a3 f1 @" E2 Q/ t7 ]5 j1 o* Q. o5 o, \& x. j5 I) N2 C1 Z

五 结语

: _/ w( c/ ~; U2 w- }" ]

L! c. t' d+ ^4 y. ]明清和玺彩画的分期断代一直是行业内外所关注的焦点。长期以来,明清和玺彩画专业的研究方法是建筑考古领域的薄弱环节,学术界的断代标准皆是依据专家所传授的经验。以经验断代的方法,常会出现诸如“清早期”、“清中期”之类模糊概念,面临很多待解的问题,诸如清中期具体是哪个阶段、这些阶段特点是什么、有哪些实质的证据。) L% x1 g% d* O, X/ c# o. H

5 F" v! N2 `. n" M$ P本文在前期大量调研的基础上,运用考古学的研究方法,利用标尺彩画提炼出分期的形制类型。通过对形制研究,有三点收获:

9 ]& d4 j0 y7 T% o

v' c0 C8 k, a: i8 _+ g第一,弥补和玺彩画考古学研究方法的空白点。7 X" X& p! }: F! s; @' B- z" Q6 f

9 E' t' |( u) e; T

目前明清官式彩画的分期断代,主要方法是依靠专家的经验判断。本课题运用真正意义上的建筑考古学的方法对彩画进行研究,增强了彩画研究的科学性。

, H2 _" F8 }9 f# M0 J1 _6 d+ { \

- J, r; E, c: m第二,增强研究的连贯性和系统性, r; J; q! f4 R

! k$ j+ f% E' B& x

目前彩画分期的方法,除了靠专家经验判断之外,部分学者也会罗列几组简单的彩画实例作为旁证,用对比的方法进行断代。运用此种方法,常会出现两个实例之间相差几十年甚至上百年的情况,研究的连贯性、系统性不强。本文将标尺彩画实物间的时代间距缩短到30年以内,绝大多数在10年以内,增强其连贯性。 G7 w v7 |. e7 o. E8 V. N9 T, B3 Q

0 w3 w9 |* Z* Z# ~9 ?3 u$ V0 P* k& `

第三,提出和玺彩画演变历程并验证专家的经验

% n, U1 }0 R% a3 H, C8 d7 t% |+ @! R

8 S$ r ^2 u/ A, S' d, x6 H' a提出明清和玺彩画的六个演变历程,明确其基本形制的时代性特点。结论不但验证了专家的经验,同时还对原有的专家经验进行了更加细致的分期划分,如将原有理论细化到某个朝代的特定时期。通过标尺彩画排列,发现之前被理论界未注意到的康熙与雍正朝之间形制的变化,据此变化将形制多提炼出一个演变时期。: R( h0 v3 M* G! u' j$ g+ i

" B/ C0 I1 w$ R% z最终,利用形制分期结论,可用于对未知年代的官式和玺彩画进行初步的年代判定。例如,故宫英华殿佛龛内檐彩画(A1A2+B2.1+C1.1)下限为第三期。西城区大高悬殿脊檩枋彩画(A1+B2.1+C1.1)下限为第三期,乾元阁内檐彩画(A2+B3+C3)属于第四期,不晚于乾隆初期。海淀区黑龙潭龙王庙内檐彩画(A2+B3+C4)属于第五期。0 t2 v: T7 X& O

* w: l, i5 F! f4 z( O% |3 |本研究还有以下几点需完善之处:2 c# ~9 C- _& y. G1 Y

0 }& s5 v. P; G( O6 E6 y# _# S第一,实例限制。明代彩画实例凤毛麟角,还需进一步发掘。康熙朝的中后期彩画实例也难觅,以致难以确定形制A2+B3+C3的起始时间是否为康熙末期。

- O' r% l' @$ \+ v# j& o% q; b* y" |! ?+ \

第二,关于彩画的延续性。依据形制仅能判断时代的区间范围,并不能完全准确地断定年代。因此,对于和玺彩画的断代不能仅局限于对形制的判断,还需要结合档案研究或化学及物理分析等,相互印证。

) }( P: F: h. `

/ h' y3 v, M# P* `7 p第三,乾隆中后期至清末和玺彩画的形制已经程式化,在此时期的彩画不能单依据形制断定,应结合其他证据论证,如颜料、修缮档案等。

1 I. O+ f F. L7 e3 M

( j6 j) [0 g! q( h2 S! n第四,关于形制变更产生的原因。和玺彩画各种形制在不同时期有不同的特点,这也为分期断代提供了重要的参考依据。每种形制的出现与消失的原因,还有待进一步研究。# n4 D6 I, l0 u% V

$ Y8 W: ^ H8 ?- d: N

第五,关于后期的扰动。清代档案记述的彩画修缮方法主要有重绘和见色过色两种。见色过色是在原有已经褪色的彩画的基础上,重新绘制颜料及纹饰,是对表面色彩进行再处理的一种修复方法。此种方法多适用于地仗比较完好无需砍掉重做,或者彩画工期要求非常短的情况,是节省开支的常用方法。和玺彩画的颜料经日照、雨淋等影响,容易褪色,而龙纹等处的金箔不易产生变化。在清代进行见色过色操作时,常会将龙纹、大线等贴金部位不做处理,将周围的彩画重新绘制,因此就出现形制为早期,而彩画颜料为晚期的复杂情况。遇到此类情况,需对各个部位分开说明。9 E9 [3 F/ I. H) B" i0 Q; E

+ Z8 w- a. y8 ^$ b7 _3 x3 y8 N如下面咸福宫的彩画:

1 j$ P9 V8 Y; N- p3 E" \

氧化钙河豚毒--皇家官式和玺彩画断代(零基础)

|

|