|

( 敬告)本贴为原创只用于老北京网,不得转贴、不得用于其它媒体。否则可能造成不必要的麻烦。

8 f2 V. K, U: H% S& k7 ~ 上次到砖塔胡同拍摄还是在今年的5月份,那时的天太热了,我也不管它是什么名人故居或什么保护院落就那么一扫,匆匆地拍了一遍,回来再看图片时才发现只拍了一个破旧的84号大门的鲁迅故居的远景。张恨水先生的故居也没有拍到。就想有机会再拍一次。有朋友说在这条胡同中应该保护的院落却没有挂牌,而看不出有什么价值的院落到是挂了牌。也想有机会一并看一下。 0 V9 f8 E. A% I+ W& g

天安门是中国的象征,砖塔就是砖塔胡同的标志性建筑。砖塔位于胡同的东口路南,并不高,前有一小殿,记得全国大兴VCD时,这个小殿的上方有一块大大的招牌“万利达VCD专卖”,现在则好像是一个卖烟洒的地方。由于招牌的遮挡,许多人走过这儿抬头是看不到砖塔的。要想看到得到马路的对面,而从对面看过去时,塔在两重行道树的后面,中间马路上是各种车辆来来往往,隔着现实读历史,而历史的地住又那么尴尬,像一个有好多后代,而又没人管的一个老人,独自在街边的角落中晒太阳。今天在这儿卖什么并不重要,但是塔中卖这些东西就让人有种莫名的感觉。 * _8 }" x- Z4 p

砖塔是一座八角形、七级密檐式青灰色砖塔。在山门的石额上刻有“元万松老人塔”六个字。不过我们看不到现在是不是还有这几个字。

( G2 O8 Y' C: @- u4 f+ s 万松老人,名行秀(1166—1246年),是金、元两朝极负盛名的fo学大师,他曾为金章宗说讲fo法,得到金章宗极高的称赞。元代著名的政治家耶律楚材就出自他的门下。万松老人圆寂后,金章宗为他修建了这座砖塔。此时就应该有了这条胡同,现在的胡同中到处可见,石磨、石碾、石础等。从它们风化的程度看应是清代以前的居多。 , O5 z7 A( w# L6 K) N- J* v) r

这条胡同所属的街区,元、明两代叫咸宜坊。其南有粉子胡同,今天还叫这个名字。那天我到粉子胡同中拍照片看到:粉子胡同的西边已盖成了一片楼,东边还残存十几个院子,其中两间平房开了个发廊,招牌是粉底的广告,广告牌旁边又凉晒着粉色的衣服,就感到十分有趣,又感到历史在传承的过程中那拚命的“继承性”。“粉子”,亦妓女的名称,《水浒传》中叫“粉头”。

0 ]/ x- B0 k1 l4 n" J$ q 北京是元杂剧的摇篮。在通称的元曲四大家中,关汉卿、王实甫和马致远都是北京人。 : T( c5 [% `+ E. _' C3 }, ~

- b/ z+ \9 ~- v+ ]( B

, {+ V' f) a6 D$ g8 w: L ; P- I) _" i0 I. o( J. W4 ~

说起砖塔胡同就让人想起那久远的元代,说起元代就让人想起元曲,说起元曲就让人想起那火热的“戏曲时代”这是一个怎样的时代呢?中国戏曲史上有作者可考的剧本始于元杂剧。据现存资料不完备的统计,在不到100年的元代,有姓名可考的杂剧作家大约有200人左右,有记载可查的杂剧剧本约有730~740种。这还不包括那些佚名的作家和失载的剧本,现在我们能看到的元杂剧剧本只有208种,连残曲29种,总计不过237种。 ) V+ h" y9 `, X9 K. {) Y$ ^

这么多的杂剧在北方的演出地又在什么地方呢?

+ L8 t4 O+ K$ C7 L! l 现在的砖塔胡同一带,(北面的羊肉胡同,西边的鲜明胡同、三道栅栏胡同、南面的大、小院胡同等)可以说就是民间戏曲活动的中心地区,即 所谓“勾阑”、“瓦舍”地带。 + B9 W( f& R. O! z% E4 U8 D

+ Q8 z. M, m* V% [1 y, l0 h1 I8 H" x% |/ X5 @

+ w& T& r+ C4 |1 j8 S8 @& |

几乎所有人说到砖塔胡同,都会说到元杂剧中对砖塔胡同的文字记载:元人李好古的《张生煮海》杂剧第一折。剧中张生与龙女定情后,家童凑趣,与龙女的侍女梅香调情。 6 j/ o# e" J1 `. `

家童云:“梅香姐,你与我些儿什么信物!”

* K, @- u) \$ Q: e2 k 侍女云:“我与你把破蒲扇,拿去家里扇煤火去!”

2 a1 m9 w! r* w9 u 家童云:“我到那里寻你?”

- q; M7 c* V) G# { r/ r, `侍女云:“你去那羊市角头砖塔胡同总铺门前来寻我。”

4 V. r! l# m- b7 v" W, N 足证元大都城里,已有砖塔胡同。这条胡同的北面有一条叫羊肉胡同,即古之羊市。

8 m# R- u4 J( E' H3 Y/ i- c( ~ 关汉卿先生则肯定在砖塔胡同经常走过,他也会带领女伎珠帘秀、顺时秀、天然秀、赛帘秀、燕山秀在这儿谢幕。以答谢人们对他创作的戏曲的热爱。那时这里真的像清人震钧在《天咫偶闻》中描述的盛况。“闾阎扑地,歌吹沸天。金张少年,联骑结驷,挥金如土,殆不下汴京之瓦子勾阑也。”为出色的是一些普通妇女形象,像窦娥、妓女赵盼儿、杜蕊娘、少女王瑞兰、寡妇谭记儿、婢女燕燕等,各具性格特色。她们大多出身微贱,不是寡妇就是童养媳,要么就是歌妓,但她们都性格刚烈。我们看他写的《救风尘》中的唱词。

/ R; \/ I. d9 G% M 《救风尘》由三个性格鲜明的人物,恰好地配合成一场喜剧:同是风尘女子的宋引章和赵盼儿,前者天真轻信、贪慕虚荣,后者饱经风霜、世情练达;而另一角色周舍,则是个轻薄浮浪又狡诈凶狠的恶棍。宋引章被周舍所骗,赵盼儿利用周舍好色的习性,以身相诱,将她救出火坑。下面是一些唱段:

, ~' H- Q2 C! s A3 I" `" O

: X# B5 t5 ^6 D: x( O2 R( p: Y; l1 ~2 C% X Z* j( ]& x4 L$ o

% c5 c9 I t, b6 ~' f) U 【仙吕点绛唇】妓女追陪。觅钱一世。临收计。怎做的百纵千随。知重喒风流婿。 1 w4 R9 ] x6 E

【鹊踏枝】俺说是卖虚脾。他可得逞狂为。一个个败坏人伦。不辨贤愚。出来一个个绰皮。但来两三遭。不问那廝要钱。他便道。这弟子敲谩儿里。到说俺女娘每不省越着迷。 7 h' Z& K% E* f2 c( K5 N7 @

【寄生草】他每有人爱为娼妓。有人爱作次妻。干家的落取些虚名利。买虚的看取些羊羔利。嫁人的见放着傍州例。他正是南头做了北头开。东行不见西行例。

" J q) |8 b% M+ @, Y( ]3 | 【赚煞】这妮子是狐魅人女妖精。缠郎君天魔祟。则他那裤儿里休猜做有腿。吐下鲜红血。则当做苏木水。耳边休採那等闲食。那的是最容易。剜眼睛嫌的。则除是亲近。随着他便欢喜。着他疾省呵。哎。你个双郎子弟。安排下金冠霞帔。一个夫人也。来到手里。自家了却。则为三千张茶引嫁了冯魁。(下) 3 P( ?9 R1 o/ C5 ]5 {3 L+ [" F

【醋葫芦】你铺排着天长和地久。指望并肩携素手。蓦入门知滋味便合休。几番家眼睁睁打乾净待离了我这手。赵盻儿。你做的今见死不救。羞见这园中杀白马宰乌牛。 : ~* A5 E: @( O) v" c. k ?( g

【浪里来煞】……我到那里。三言两句。肯写休书。万事俱休。若是不肯写休书。我将他掐一掐。拈一拈。搂一搂。抱一抱。着那廝通身酥。遍体麻。鼻凹上抹上一块砂糖。着那廝舔又舔不着。吃又吃不着。赚得那廝写了休书。引章将的休书来。淹的撇了。我这里出的门儿。可不是一场风月。我着那汉一时休。(下) 7 }. U- a! M) d# L* k

【倘秀才】县君的则是县君。妓人的则是妓人。怕不扭捏着身子蓦入他门。怎禁他使数的到支分。背地里暗忍。

/ X) Q6 W, u0 ]& \, v* W& f 【庆东原】俺须是卖空虚。凭着那说来了言咒誓为活路。怕你不信呵。走遍花街请妓女。道死了全家誓。说道无重数。论报应全无。若依着咒盟言。死的来灭门户。 ( c( ^+ y- M: s, {) r7 \: b

# N' |: t$ I) r- w0 ] " O% q0 {" R3 z7 c7 d; l4 \: n5 A0 e

1 @7 |7 L6 \6 B6 z

说起旧京的妓院,人们往往和北京南城联系在一起,无论是珠市口大街北八大胡同的高级小班,抑或是珠市口大街以南的低级下处,都在北京的南城。 $ D, H& I. I+ K1 m

其实在清末光绪庚子以前,内城砖塔胡同以西的几条小巷,才是地道的“北国花丛,莺娇燕媚,鬓影钗光,假如万松老人地下有知,怎能不有污我fo门净地之感。” ! i) f, c& D& R% f3 O

有名丹徒姚君素(灵犀)在三十年代末印行了一本《未到珍品丛传》,收有三个稿本,其中一本为《塔西随记》,就是对这一带妓院情况的随笔记录。

2 l# V& Y# N- ?, m( J$ C+ U “随记”记载了砖塔胡同之西的口袋底、城隍庵、钱串胡同、三道栅栏、小院胡同、玉带胡同等处的二十多家妓院。 ! p! k/ Z, D! r& P# T/ D; R

清代北京内城多系八旗仕宦之家,砖塔胡同位于冲要之地,贵家子弟趋之若鹜。后为御史参动,以为内城首善之地不应容此藏污纳垢之所,乃驱之外城。塔西妓院之房多为江西巡抚德晓峰(馨)私产,德氏汉姓博,住在官门口内苦水井路西,屋宇甚多,三四十年代时其后人尚居于此。苦水井后改福绥境,口袋底,《燕都丛考》作口袋胡同,所谓底者,是说这条胡同的尽头像个口袋底老北京仍以“口袋底儿”称之。

W' D1 z- j: q! a 砖塔胡同勾阑内有戏台、戏房(后台)、神楼和腰棚(看台)。大的勾阑可容数千人,经常是台上鸣锣敲鼓,表演着人间的喜怒哀乐,台下欢呼喝彩,据说经常是曲终人不散,每当散场后,歌舞伎就依着阑干向台下抛绣球、抛媚眼。

. Q, \2 j0 g# O9 s2 q$ t

; E W. W2 h1 d! K% Q* C4 `' D' M, U

9 y& {% h# Y) n2 k( c+ K2 |# K4 J

* B6 S2 n |+ B* {7 q4 f 清代的砖塔胡同一度成为曲家聚集的地方。这里不仅有演唱京剧的坤班,也有所谓“清吟小班”的乐户。当初只有三、五家,多是京畿地方的人,很快便“曲家鳞比,约二十户。”一半是天津人,有天喜、三喜、双顺等班。我们在砖塔胡同附近的鲜明胡同等处仍可以找到清代戏人的住宅。 6 I& ^; x* z, d, r% U% A0 y

1900年,八国联军侵入北京,这里的戏班乐户纷纷逃往他乡。从此,砖塔胡同逐渐成为民居。

$ O4 B N4 a4 j2 T. M1 {1923年8月2日,鲁迅先生由于和周作人在政治与生活上的分道扬镳,愤而离开原在八道湾的住所,搬到砖塔胡同61号(现为84号)。在这儿撰写了《祝福》、《在酒楼上》、《幸福的家庭》和《肥皂》,及其《中国小说史略》等许多作品。

5 D, u: v# r! v' k4 G' w 抗战胜利后,1946年2月,张恨水从南京飞抵北平,筹备北平《新民报》。买下一所有四进院落、三十多间房的大宅,门牌北沟沿甲二十三号,后门即在砖塔胡同西口。 1945年5月,张恨水患脑溢血症,陡然病倒,不能写作。他家人口多,开销大,不得不卖掉北沟沿的大房子,迁到砖塔胡同原43号一所小四合院居住。直到他病逝。今天这个院落已成一片草地,等着开发商去“开发”。

( S2 f- ^( [8 K* ^- h C 今天一起去砖塔胡同拍摄的有十个朋友,大家一心去砖塔胡同中去看那些老宅,也就忘记了再看一眼这篇文章的“标题”,砖塔就这样被我们忘在了身后。首先看到的是44号,因为它的门口在一条小巷中,大家并没有进去,而是来到了它的侧面,从侧面也更能看到它的全局,从其瓦的摆放上看,像是一座庙宇,但是我问过这儿的居民没有一个人能说清这个院子的历史。小叶上得墙去,骑上墙上拍照,被人们笑称“骑墙派” 。之后就是位于78号的一座老庙,庙中已无老和#尚,挤进居民几十家。屋顶上是红绿两色的琉璃瓦。院子有两进,东侧由于居民搭建了好多小房,使得只有一条“过不得胖子”的小道通向后院,两友人进入后正想细看,突出一恶狗。友人们赶紧后退。我在第三住,见状也一边向后退一边让他们不要跑,等到小狗跑到我的脚下才看到这是一只小黄猫似的小狗。只会叫并不大可能咬人。也这算是它在保护文物吧。

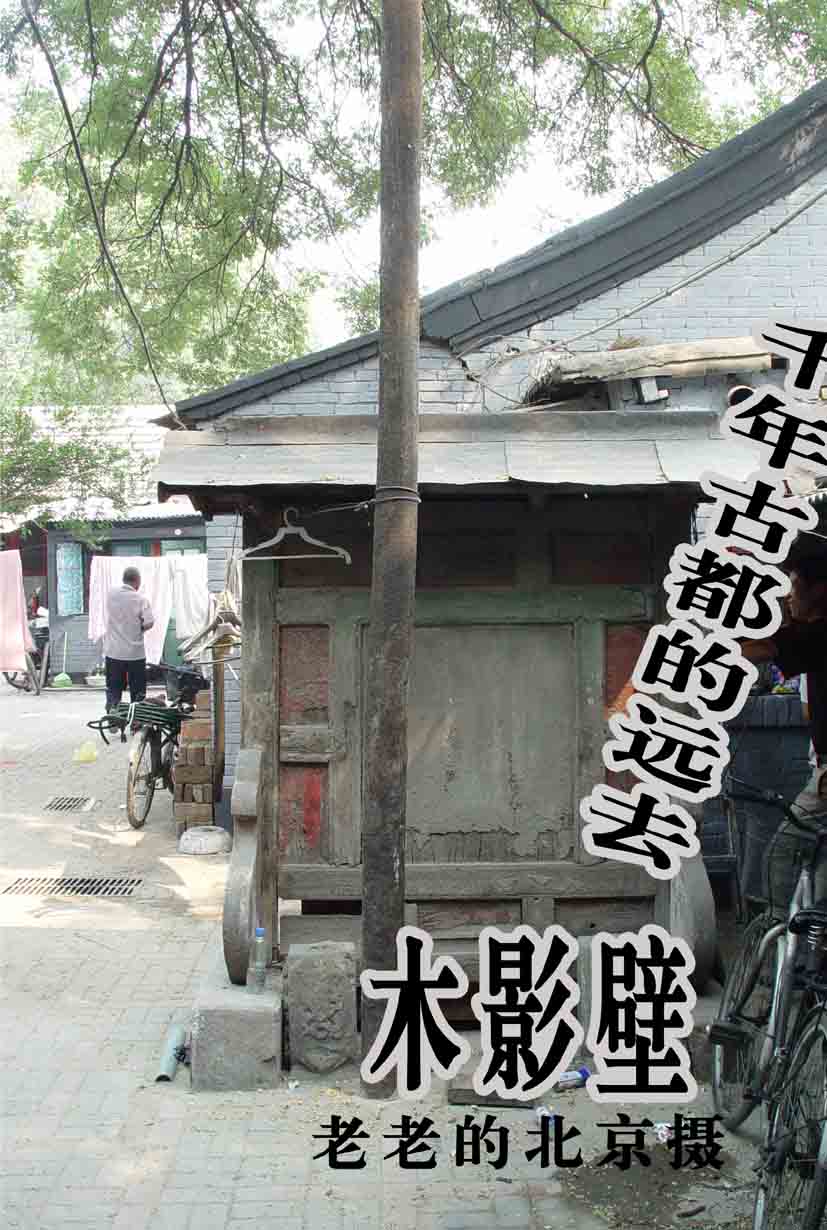

: i' d0 }9 k- k' t5 a+ w: w 之后我们来到核桃巷,当我走到X号时突然眼看前一亮,在它的大门内安然站有一木影壁。现存的木制影壁在北京并不多见。一是容易坏,二是当年并不是影壁的主流形制,我只在大栅栏的北火扇胡同、甘井胡同、鲜鱼口一带见过两个,北火扇胡同中的那个在原一家当铺中,破旧的只是几个板子了,有人为此还发文说“北京发现了木制影壁”由此可见木影壁的少,像这个保存这么好的我还是第一次见到。

+ U" m7 R" x5 c# h/ t/ Y5 @ V7 @. m1 @9 W' I

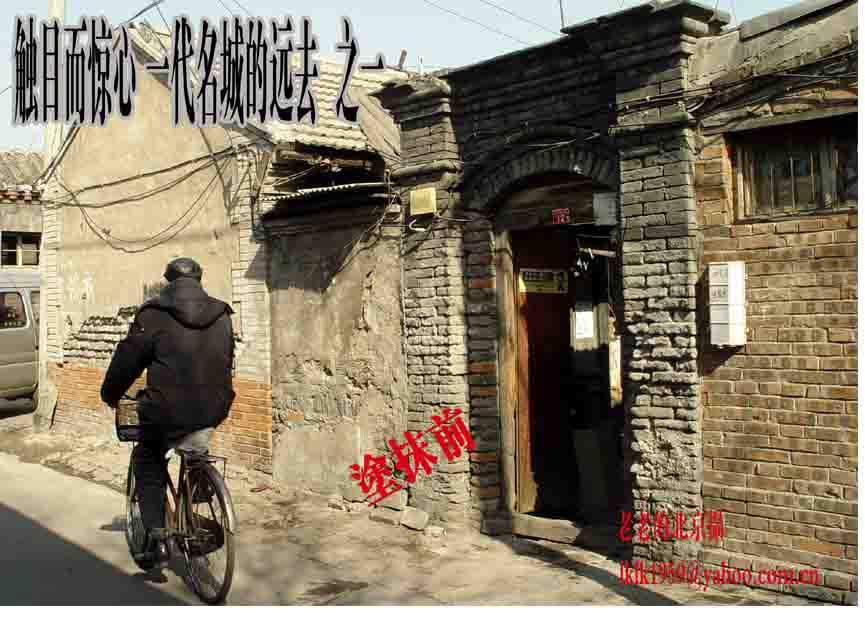

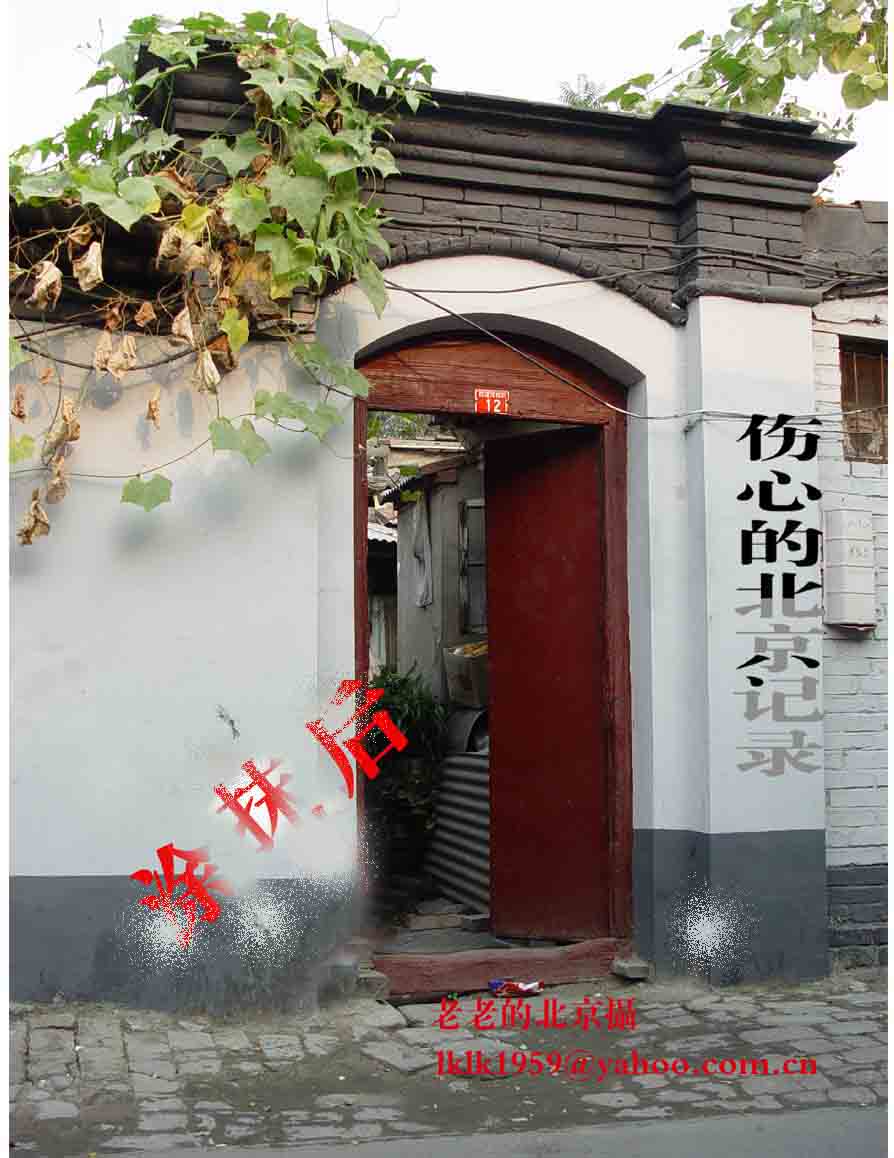

1 A h, y2 i4 y# k; ] 今天拍过的胡同还有兵马街、大院胡同、小院胡同、小院西巷、南玉带胡同、丰盛胡同、鲜明胡同、小珠帘胡同等。回来将今天照的照片与5月份的对比一下发现,这几条胡同都被抹了一层灰,我称之为“抹灰派” ,“抹灰派”认为这是美的一种方式,由此推开去,故宫的外墙为什么不抹呢?看起来这是一种仅存于某些人中间的“抹灰派”。“抹灰派”的错误在于其一种变了态的心理,他们认为白才是美,可是在有些地方,比如胡同中白是只有办丧事时才有的色彩。再说对历史的涂抹没有什么美的原理。

/ W# t: A: B b8 y7 p H

* b9 O/ q; _: R, S" W; o+ Y ; t2 W+ d) ?. Q3 [7 G

/ W( q9 s d( f; Z

砖塔胡同你还是昨天的那个胡同吗?北京你还是昨天那个北京吗?人们你还是昨天的那些人们吗?我们在梦中跌跌碰碰的走,像是一个没有了故乡的游子。

+ s* b# k$ V& \1 k; n" `; b% k

# e# T$ m* p- u) @) i. Z

( r$ _1 n5 E: U8 B3 C4 p/ |[upload=jpg]3 {, M. a5 x9 y

8 V- V7 l. w3 {# K3 [* ^5 n, k) `' k. X

8 V- V7 l. w3 {# K3 [* ^5 n, k) `' k. X

, I# F( c/ K7 I T7 f/ j( s 4 P' N+ a" h, X9 j) N* y# ~1 f

8 Z$ ^) ~: a0 K8 H5 _ 4 P' N+ a" h, X9 j) N* y# ~1 f

8 Z$ ^) ~: a0 K8 H5 _[此贴子已经被作者于2005-9-14 1:52:32编辑过] |