北京文博丨近年来北京大运河文化带的重要考古发现——玉河通惠河、西板桥2021-10-06 22:03·北京文博

0 k: E. K; `: i$ y# G8 v

" L4 ]! d8 X" b) o) Y

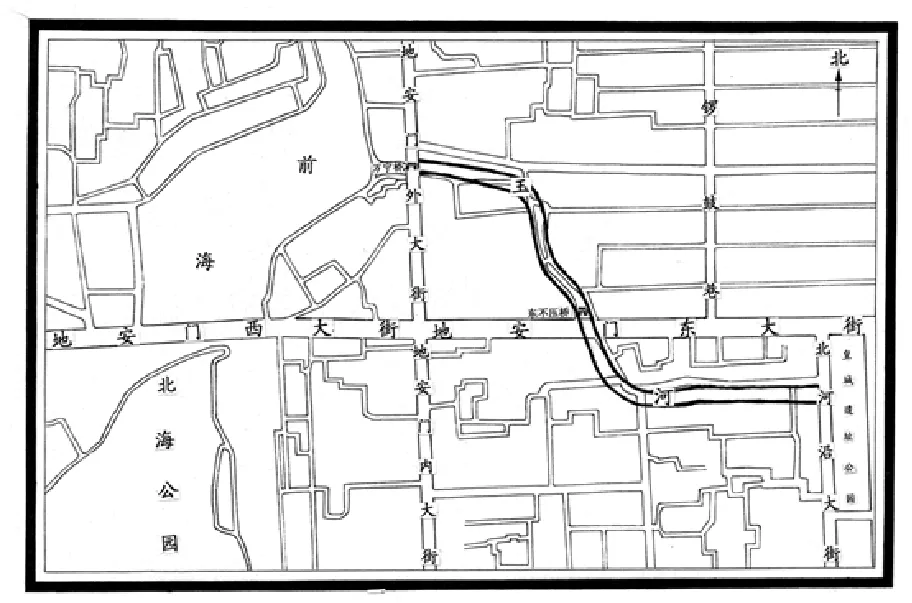

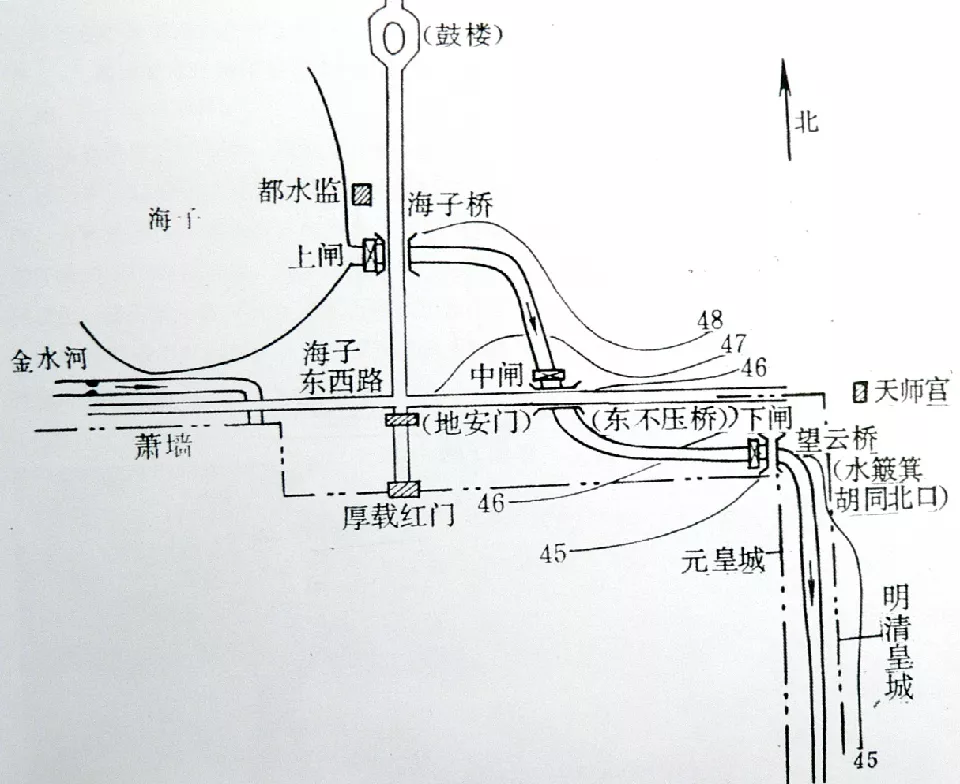

9 s# ~' p9 J; s: Q2021北京(国际)运河文化节 近年来北京大运河文化带的 重要考古发现 大运河是中国古代创造的一项伟大工程,是世界上距离最长、规模最大的运河,包括京杭大运河、隋唐大运河、浙东运河三部分,它横跨北京、天津、河北、山东、江苏、浙江、河南和安徽八个省市,全长近3200公里,拥有2500多年的历史,是中国古代重要的漕运通道和经济命脉,2014年成功列入《世界遗产名录》。 近年来,北京市文物局贯彻落实习近平总书记关于大运河的重要指示批示精神,积极组织在大运河沿线开展考古工作,先后在白浮泉、万寿寺、玉河通惠河、西板桥、清固伦和敬公主园寝、路县故城、大运河故道、小圣庙、善人桥等文化遗产取得了重要成果,遗产类型包括河道、闸、堤、桥、码头等运河水工遗存以及与大运河文化意义密切相关的城址、寺庙等。 10月5日起,北京文博推出四期关于《近年来北京大运河文化带的重要考古发现》的内容,今天,让我们一起来看第二期玉河通惠河、西板桥遗址的考古成果。 玉河通惠河 1998年4月,修建平安大街时在东不压桥南发现了城砖砌筑的河堤和云龙浮雕石刻。北京市文物研究所随后进行了考古发掘,发现有河道泊岸和镇水兽,发掘者推测为玉河堤岸和皇城墙下的水窦。

z- X- w& n1 A% i) i: T. W; V* Y

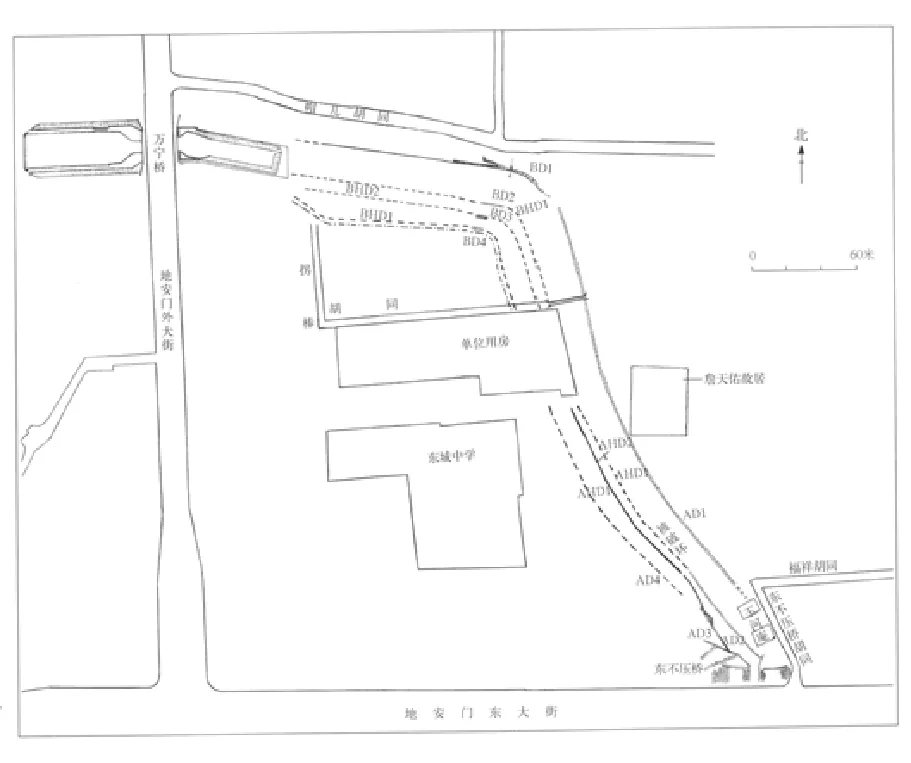

! u/ s3 ?& l; j! h" h2007年4月,在东城区御河环境整治过程中,在靠近地安门东大街北侧发现有铺设规整的石条。北京市文物研究所对发现的古代遗存进行了抢救性考古发掘,整体揭露出东不压桥。随后,根据遗迹走向和文献资料,万宁桥和地安门东大街之间的玉河遗址,消失了50多年的玉河展露出了昔日的容颜。

5 `7 D5 b! c; H' D- d' k

% K9 O6 f2 ^' w8 k# i6 q2 t: F清理出元代通惠河堤岸、明代玉河堤岸及其河道、清代玉河堤岸及其河道、东不压桥及澄清中闸遗址、两座便桥遗址、玉河庵遗址和码头遗址等重要遗迹。  2 r+ o. k+ T2 v4 o( \' D 2 r+ o. k+ T2 v4 o( \' D

8 O) m0 k- e# C$ J r) h东不压桥、澄清中闸、排水设施 东不压桥西南、东北向,桥拱上部已不存在,残存金门、金刚墙、雁翅、裹头及少量拱券石。两侧引桥保存较好。桥总长推测为47.1米,西引桥长20.75米,东引桥已发掘15.75米,最宽处10.5米,最窄处6.5米,金门宽5.6米,拱券残高0.53—1.65米,引桥最上部为桥面石。  # h7 f& b! J" t, O/ R5 w9 _5 J # h7 f& b! J" t, O/ R5 w9 _5 J

3 F( K1 g/ f8 z

: A+ I- _9 E5 s S' p1 A- s; [+ v : A+ I- _9 E5 s S' p1 A- s; [+ v

) v. j/ N+ C$ Z! @

6 M0 a$ G8 i$ o' D- {; R1 u/ P& R

3 D9 o) x; H L% F8 O& t

+ a9 g4 c7 f3 v2 L: A$ B

! Q: H6 J# s% y. f" K + ~5 L6 {# Q5 S + ~5 L6 {# Q5 S

0 u3 k) C, z$ T- F" ~

澄清中闸修建于东不压桥上游的雁翅上,闸口宽6.1米,残高1.2米,门槽宽0.27米、进深0.25米,闸的底部已被破坏。  # g7 w0 q6 z5 ^! h. a8 B9 M # g7 w0 q6 z5 ^! h. a8 B9 M

! j) W9 U9 X0 h+ t0 j8 u# k0 a7 i( H5 O

3 N7 W; M; v! _$ B/ i2 |; u 3 N7 W; M; v! _$ B/ i2 |; u

& D- G% R3 |. b( k$ ]

) y1 x: D. @% ] ) y1 x: D. @% ]

5 E7 \! _8 x% V/ z6 \! B0 d

最早关于东不压桥的记载是明代嘉靖年间的《京师五城坊巷胡同集》“昭回靖恭坊……锣锅巷布粮桥……”“锣锅巷”即今锣鼓巷,“布粮桥”盖因此处在明代时为布匹、粮食交易市场而名之。 清代一般称“步粮桥”“东步粮桥” “东步梁桥”,其西侧相对的一桥称“西步粮桥”“西步梁桥” “西压桥”,这时也应该有了“东不压桥”的称呼 。 “东不压桥”的正式记载则是已经到了民国,“《地沟淤塞及坍塌地段甲册》……北皇城根(自东北角至东不压桥),一百七十一丈三尺……于民国四年四月,由第一段开始挑挖。” 1937年调查时该桥依然存在,1955年该桥桥洞部分被拆除 。 《析津志》记载了“丙寅桥,中闸,有记”,推测出丙寅桥即澄清中闸的位置当在今东不压桥。 明代泊岸

B# Y# N' ] c

* N1 Z5 x) B- I" m2 R" ~! S4 j

" {7 A; t4 D3 d6 d* K& Y* ~; d

2 h! u" J- O$ C

( s. R0 Y5 S) h: f/ O+ G+ a! e4 s2 M) l4 F. x

: ~4 K& u2 r: W7 c$ }

% \# s# o6 G. a8 B+ y* x 2 y, B* M+ R( A# R$ k, a& r 2 y, B* M+ R( A# R$ k, a& r

/ c4 v9 a# D" V3 [0 H

$ F. f( Z- v i3 E+ d( p7 F $ F. f( Z- v i3 E+ d( p7 F

* ?5 Z; \$ P' k' a1 G2 i清代泊岸

. Y/ m( [* w8 _0 v' ]0 z/ _+ S; I; D( l1 C

9 L" i1 z+ C9 r' ]5 @

1 f$ l2 c6 M( {- Z$ i5 b/ P; E0 p% h

8 e* w* h% o( F; c

# q8 [6 u8 V$ n- i$ {. t) S元代泊岸

, T6 s. A( L- J# t- L" k8 M: s& |& t' L: y% \! ?8 B- B( k) b( D

! o2 S+ P: s# {, y0 s# u+ j ! o2 S+ P: s# {, y0 s# u+ j

& V% V: m9 u \0 ]( V玉河庵  : f4 l* ^6 q& v! @9 I8 Z : f4 l* ^6 q& v! @9 I8 Z

. J) k3 w+ V4 e* f9 |, d, ] ) |3 Y: c" k- _; Z/ X ) |3 Y: c" k- _; Z/ X

: V: U1 m4 U) o) ?9 g; s

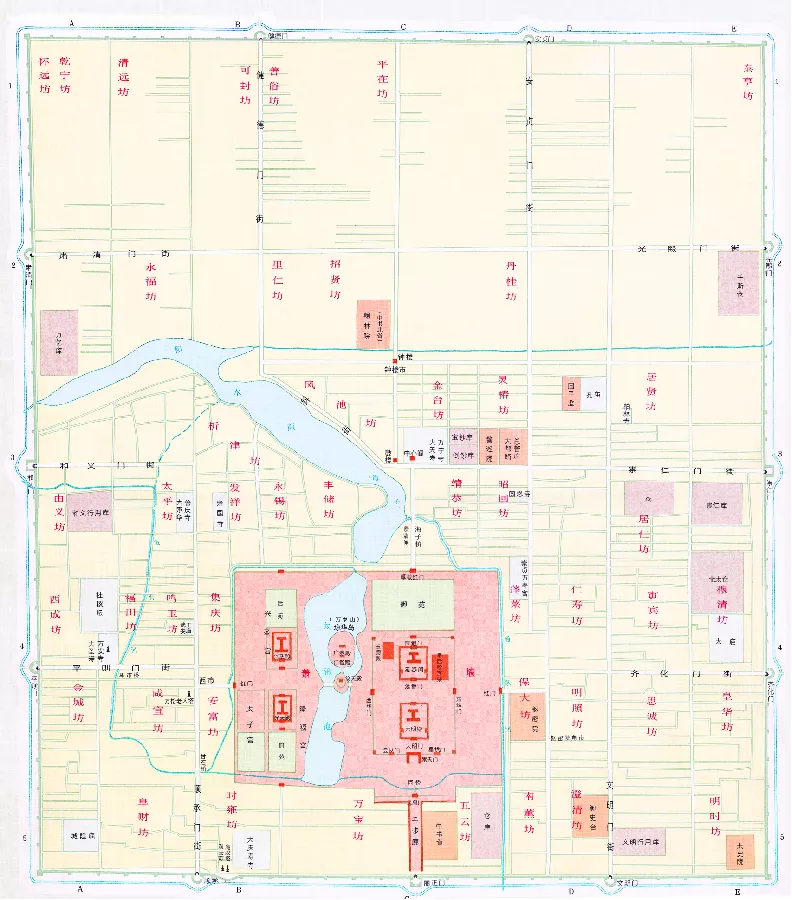

元代 元大都作为国际性大都市,供给仰仗江南。郭守敬通过对隋唐大运河截弯取直的规划设计,初步奠定了元代京杭大运河的走向和格局。  8 x) N M1 {/ K' C# C& K 8 x) N M1 {/ K' C# C& K

3 X& w3 Y) i( l, Y郭守敬于至元二十九年开始修建通惠河,至元三十年(公元1293年)通航,元世祖忽必烈自上都归,“过积水潭,见舳舻蔽水,大悦,(即赐)名曰通惠河。”“秋七月丁丑,赐新开漕河名曰通惠。” 《元史·河渠志》记载“上自昌平县白浮村引神山泉,西折南转,过双塔、榆河、一亩、玉泉诸水,至西(水)门入都城,南汇为积水潭,东南出文明门,东至通州高丽庄入白河。” 因地势西高东低,沿途置二十四闸。

4 }6 u3 r* P, \" Q0 k

g& r9 H A0 J# \/ j明代 自永乐三年(1045年)决定建都北京,便着手修复通惠河,以便解决重建北京城的建筑材料及漕粮运输的问题。永乐四年(1406年)八月修西湖景(今昆明湖)东的牛栏庄及青龙、华家、瓮山三闸附近冲决的堤岸,玉河、万泉河等堤岸,以增加下游什刹海的供水量。 永乐五年(1407年)五月再议疏浚之事。 北京行部建议:“自西湖景东至通流凡七闸,河道於塞。自昌平东南白浮村至西湖景东流水河口一百里,宜增置十二闸。”当时只派运粮军士疏浚了西湖景东至通州通流等7闸及河道,包括什刹海及上下游的河道和闸坝。 “永乐六年四月,设北京通州惠和、庆丰、平津、澄清至通流等六闸置官一员”,并从江西,湖广、河南等地,征用闸夫二千多人。可见当时什刹海供水增加,通惠河恢复航运。 永乐十五年(1417年)春正月,“命平江伯陈瑄充总兵官攒运粮储,并提督沿河运木赴北京”。这次利用通惠河自通州浮运南方采集的大木至城内,河道还较畅通。 永乐十七年(1419年)建北京内城南城墙时,将大都城墙向南推移了二里,原在大都外的文明、惠和二闸被包入城内。 宣德七年(1432年)六月,皇上以东安门外缘河百姓居住靠近黄墙,喧嚣之声响彻于大内,命令行工部改筑黄墙于河东;八月又移东安门于桥之东。至此今南北河沿一段通惠河完全包入皇城。从此什刹海以下自澄清闸至文明闸之间通惠河已不能行船;而西湖上游白浮引水渠道又因要经过明皇陵区,以风水关系不准再引用。 正统三年(1438年)五月大通桥闸建成,标志着明代通惠河新起点的开始。 《明史·河渠志》记载“过大通桥,东至通州入白河者,大通河也。”《地理志》则更具体并界定了通惠河与玉河流经的范围,“东南有大通河,亦曰通惠河,水自玉河出,绕都城东南,下流至高丽庄,入白河,即元运河也。又有玉河,源自玉泉山,流经大内,出都城东南,注大通河。” 明代沈榜说,“玉河,在县西二十里,源出玉泉山,流入大内,出都城,东南注大通河。” 《明实录》也称由玉泉山至大通桥的一段为玉河。如“天启元年,闰二月甲申,巡按直隶御史张新诏言……倘导玉河之水少遡而北,至朝阳门。” 清代 清代大多数文献将玉泉山至大通桥的一段称为玉河,亦有称御河者,少数称为御沟。 《二京赋》记载“惟玉河之澄澈,贯周回以为经。” 《清朝通志》将从玉泉山至积水潭及进皇城后的各支到大通桥段都称为玉河,将大通桥段至通州段称为大通河、通惠河,“玉河源出宛平县玉泉山,汇为昆明湖,经德胜门入西水关汇为积水潭。环绕紫禁,经金水桥,出玉河桥,达正阳门东水关,至东便门水关下注大通河。东南流,设五闸储水济运,至通州高丽庄入白河。自大通河以下亦名通惠河。” 清吴长元亦称该河为玉河,系从地安门外文昌宫迤东步粮桥入,经皮房、内织染局、御马监东、东安门桥下,至长安左门外迤东之玉河桥出都城后注入通惠河。 《国朝宫史》也是将皇城内的诸支称为御河。 汪佃《玉河柳诗》记载“御沟新柳暗如烟,万缕长条碧可怜。” 清代以后 民国四年,也曾对玉河进行疏浚。以后,玉河自南向北逐段改为暗沟,民国十三年(1924年)自前三门护城河南水关到东长安街改成暗沟,民国二十年由东长安街至望恩桥(东安桥)改为暗沟。1951年至1952年全线疏浚,但什刹海不能经常向玉河放水,常年流淌的是居民排放的污水。1935年四海下水道下游干线修建完成后,玉河在东不压桥处已被截断,只留有倒虹吸管,用以保持什刹海放水冲刷下游河道,由于经常排放污水,卫生条件较差,1955年开始施工将全线改为暗沟,工程于1956年11月完工。 西板桥 2017年,对西城区明清时期的西板桥及河道遗址进行了考古发掘。西板桥遗址南北走向,平面呈正方形,边长6.5米,拱圈净跨2米,高1.7米。河道清理长度29米,泊岸保存较好。为探讨北京中心城区明代以来内金水河水系的历史面貌提供了新的实物资料,对丰富大运河文化带、老城及中轴线文化内涵具有重要作用。  $ g" T0 k% X) U9 _9 E" k2 ` $ g" T0 k% X) U9 _9 E" k2 `

/ F8 x- U! h b% g0 `

! _& u/ q4 S( ~1 R U/ V7 S6 N3 ~! w' B/ H7 ]1 P1 x+ z& z, r, e

( y6 T* M7 E/ z. ] m ( y6 T* M7 E/ z. ] m

+ D0 z2 s2 X4 W) i

/ |5 ?$ k+ X; H3 N: n3 h5 ?% V ~9 Q+ y- D% a

+ ?; L' M- U6 k3 x+ a

, o8 P. d" ]5 ]2 T下一期 北京文博将为大家介绍 清固伦和敬公主园寝、路县故城的考古成果 敬请关注! 资料来源:北京市文化遗产研究院

4 o# n% l0 a: \/ P. {( N |