UID30660

帖子

阅读权限80

在线时间 小时

精华

威望

日志

相册

注册时间2009-7-18

最后登录1970-1-1

|

[华揽洪(Leon HOA),著名建筑大师,1912年9月16日生于北京,1928年去法国生活。大学在巴黎土木工程学院和法国国立美术学院就读。毕业时获得国家建筑师和土木工程师双重文凭。1937年至1951年在法国执业,有五十多个建筑作品和规划作品。1951年抛弃在法国的事业,回到中国参加祖国建设,1951年至1954年任北京都市计划委员会第二总建筑师,1955年以后任北京市建筑设计研究院总建筑师。曾主持设计建造了北京儿童医院、幸福村街坊等建筑。1977年退休后在法国定居,2012年12月12日在巴黎逝世,享年一百周岁。]

[华揽洪(Leon HOA),著名建筑大师,1912年9月16日生于北京,1928年去法国生活。大学在巴黎土木工程学院和法国国立美术学院就读。毕业时获得国家建筑师和土木工程师双重文凭。1937年至1951年在法国执业,有五十多个建筑作品和规划作品。1951年抛弃在法国的事业,回到中国参加祖国建设,1951年至1954年任北京都市计划委员会第二总建筑师,1955年以后任北京市建筑设计研究院总建筑师。曾主持设计建造了北京儿童医院、幸福村街坊等建筑。1977年退休后在法国定居,2012年12月12日在巴黎逝世,享年一百周岁。]

6 N) D- g% M# k. y0 Y3 z6 ~" b3 M 0 ~: ~- d5 D! f/ r. A. t! m

父亲在十天前走了,在夜里睡着觉的时候。两个多月以前,我们刚刚给他过了百岁生日,在巴黎的寓所里。我此时在整理着他的遗物,无法适应他的不在。遗物中的那些画设计图的各种尺子,看着最令我心酸。卧室墙上贴的图片,显示着他一生中的最爱:建筑与爵士乐。

, T' Z2 B0 o/ m2 X% H' O, v& e7 f6 R' a

' [8 y; g% N6 [& v: L# D' J

父亲是中国与波兰混血,这是单指血统,但在生活和文化背景上,其实完全是中国与法国的结合。我祖父华南圭上世纪初在法国留学时,是在巴黎认识的波兰祖母罗琛,他们之间是用法文交流。当祖母随祖父回到中国后,家里使用的只是中国话和法国话,话题也基本围绕这两个国度。

! M4 o' n) Y) ~1 j8 f/ S% F, R- x4 R% v$ o9 X# f: {

8 w4 s* ?( S+ M( m, [2 K4 l7 I, _父亲1912年9月16日出生于北京,先有的法国名字——Leon,然后再音译成了揽洪。Leon是祖父就学的巴黎土木工程学院院长Leon Eyrolles的名字,祖父崇拜和感激他,所以以此名给儿子命名。父亲长到十六岁时,乘穿越西伯利亚的火车来到巴黎,在这里上了高中和大学。

9 g" j- n* o7 O/ g" y/ ~( t. i' g- l9 c0 y0 e, y

- f' o/ P# s: p7 L

父亲是抱着小提琴上火车的,他本来的梦想是做音乐家,后来改做了建筑师。他先后上了两个大学——在巴黎土木工程学院取得了建筑师和土木工程师的双重文凭,又在法国国立美术学院取得了建筑师文凭。这种学历令他既通晓建筑设计也通晓结构,获得了最佳的功底。; ^ g) H7 R) d5 \1 |( E2 B4 m

& ]! \7 E3 M8 p _" m8 F! }* c: \$ e

. B' F7 ^5 ]% O# j

父亲的第一个设计作品是在学生时代的1937年,是位于巴黎郊区的一所宠物医院。他在一本未出版的自传中描述了整个过程,讲述了看到图纸上画的房子一点点在地面上变成真的形体时的兴奋。他写道:“在昨天还只是精神层次的墙、立柱、地板和窗户,现在眼看着它们真实地出现了,随着时间——一天接一天,一个星期接一个星期,逐渐成形。此前我参加实习时,在不同的工地上,也多次看到别人的纸上的东西如何演变成现实。但这回不一样,因为此时在眼前逐日显露的这些形体是我本人已经见过的,在自己的脑海里面。虽然在日后的第二十个或第三十个工地上,每一次我都会有同样美妙的感受,但这‘第一次’则是最强烈的了。”父亲并且把这成型的过程拍摄了下来,一直保存着这些照片。同时这所宠物医院也是他的第一个体现现代主义建筑观念的作品。在上世纪二三十年代兴起的现代主义,以线条简练、实用和与周围环境的沟通更新了以往的建筑观念。

0 U9 {5 r: x4 o+ }5 \6 R

& v! `, q" |( p$ f4 \/ X

$ b& ^' }: Y; Q* C在设计宠物医院时,父亲已经结婚了,和他在夏令营里认识的一位巴黎姑娘,叫做伊兰。1939年,我的哥哥克劳德出生了。不久后,随着战事的发展,他们被迫离开巴黎,来到当时属于非敌占区的马赛。父亲就是在这里开始正式执业的,先是在他美院老师博端的工作室里,参与了一系列建筑设计和规划项目,随后又自己独立挑梁。战后,他在马赛自己家里开办了建筑师事务所,接揽的主要是战后重建的工程——二战中法国有大量建筑被炸毁。同时他也经常参加设计竞赛,和他那一圈同样持现代主义建筑理念的好友一道。在这些朋友当中,就有创办国际建筑师协会并且随后长期担任秘书长的瓦格先生。

+ v! |5 x3 S: {& D$ [, [( s, {9 ?; ]+ f- g! e

( E( _& O: D0 q1 u3 Z

在这个时期里,父亲还做了教育和医学领域里的一些设计,其中有一座在马赛南郊依山建起的Marseilleveyre中学。项目在一开始时只涉及到此地的一座古堡,建筑不动,但把内部的功能改换成教学使用,形成一所身处大自然并且应用“新式教学法”的“野外学校”。但之后这个独特的学校引起了法国教育部的兴趣,它决定在这里围绕着古堡兴办一所大型的实验中学,交给父亲设计。“由于在未来课程的安排上,传统的主课将被大大缩减,这就需要在教室旁边安排其它各种活动场所,如科学实验室和手工作业室等。另外还有按简易家庭宿营场所构思的学生宿舍,以及一处望楼式的大型食堂。这一切都依Marseilleveyre山而建,分布在一片片松林之间的空地上。”(摘自父亲九十年代后期写的自传,未发表)。父亲当时对这所学校注入了很大心血,但在六十年后才看到实物,因为交了图纸不久后他就做出了回中国的决定。

3 N) M$ y' h, d! M& y& c2 b# x

3 f8 {" l1 Y. J# `- N& p, A

9 W3 [7 f0 V) {7 l U' @1 n除了建筑师的身份,父亲还是一名拥有中国国籍的法国共产党员。他在二战当中参加了游击队,同时也入了共产党,认同了社会主义的理念。影响他的是一连串的个人,在一个很漫长的过程中:最早是在少年时代,通过在法国接触过早期共产党的波兰母亲所讲的浪漫故事,然后是大学里一位从苏联来的同学,最后就是战争中结识的一些具有崇高品质的共产党员,被他们牺牲自我的某些行为所深深感动。而对于中国共产党的认识,则是通过美国记者斯诺所著的《西行漫记》(原名《红星照耀中国》)。因此到了1949年,在中华人民共和国宣告成立时,父亲便开始从一个全新的角度来考虑自己的人生价值了。他想来想去,最终觉得自己应该回到北京,觉得那里最需要建筑师,需要他去施展所能。父亲于是提笔给此时已任北京都市计划委员会总工程师的祖父写信,征求他的意见,却被泼了一头冷水。祖父回信说父亲太理想主义,说他不可能适应这里艰苦的物质生活,劝阻他不要回来。在1910年回国后长期担任铁路工程师和市政工程师的祖父心目里,他自己是一个纯粹的中国人,有着对国家不可推卸的责任,怎样都可以,但儿子是不同的。9 o6 A! _" {( t+ c8 Y z- L/ ] {! P

: l% r% n# C/ x6 o

, M* e! P( \* p+ ^( d- ]但父亲已经下定了决心,便自己另择途径。结果是一位在法国生活的中国生物学家——孟雨先生,也是中国共产党党员,向他伸出了援手,向中国政府转达了他想回国参加建设工作的意愿。不久以后,北京市政府对父亲做出了邀请,并寄给了他一笔旅费。8 m& |# T- h+ w K8 M

1 O$ K0 I9 x- d* a, b+ ` c3 U! e

, @) l' | _5 w* `1 b6 I4 _

他的生命历程自此完全转向。

2 X- L' H. [ M7 ^0 L _5 s5 y0 Z9 ^- K- z7 A5 b

- _1 ^8 j/ x& h+ o; P; p

父亲抛弃了正在进行的所有事业——手里的项目统统转给了别人,已经完成设计的也来不及看到它们的实现,包括还在图纸上的马赛Marseilleveyre中学。1951年夏末,自马赛港口,父亲携母亲、12岁的哥哥和6岁的姐姐,登上了开往香港的一只巨大的越洋海轮,并在九月底到达了北京,回到了他16岁时离开的无量大人胡同的老宅——祖父在1913年为家人设计的一座中西风格合璧的花园式住所。2 S4 L' G* {/ Y6 W0 e# B0 Q6 R$ V

! l" q9 {# u- k; V* b: W" o3 X

8 ~/ M \1 ^ S. t( z一个多星期以后,父亲就开始工作了,主要在北京市都市计划委员会任第二总建筑师,又任贸易部(后来的商业部和对外贸易部)及水电部工程处的建筑设计顾问。在都委会参与一些规划意见的同时,父亲最想做的是一些实验性的建筑,在材料、形式和建设方式上进行探索,如使用预制构件和设计便于居民互相来往的外廊,如把低效的办公楼改建成住宅等,这些构思自1952年开始纷纷落成,在北京右安门、西直门和月坛南街(也称社会路)等地方。. [ x1 Z% ~9 v8 a) J! c

1 K0 a, _$ [0 y! B+ @" v" P; ~3 ~! i- s7 g0 ?

也是在1952年,在都委会,北京市政府请父亲设计一所大型的有六百张病床的儿童医院,选址在复兴门外的一片田野上,即今天的南礼士路。这所医院的院长将是著名儿科专家诸福棠。父亲先一个人做了草图,接下去做初步方案时,政府又派来了几位帮手,其中最得力的是年轻有为的建筑师傅义通和一位儿科医生。在整个设计的过程中,父亲与诸福棠一直保持着沟通,随时交换意见,同时也倾听外科医生、化验员、护士和厨师等的想法。两年后儿童医院建成,实用、体贴:病房全部朝南,背阴部分作为治疗、配餐及处置室等,且每个病房都设有游戏室;儿童病房的天花板和墙壁为黄色,为造成明快鲜亮的气氛,婴儿病房为绿色,为保护婴儿的眼睛……而在建筑上,他使用了与北京古城呼应的青砖做墙壁,做了传统格饰的栏板,在山墙部位错落开窗,把檐部稍做角部起翘使之产生中国建筑飞檐的神韵,还与下部开窗的比例配合;为避免在市区内暴露烟囱和损害整体格局,巧妙地把烟囱包在水塔里面,使用上则两个功能并存。整所医院古朴简洁,透过比例与尺度及各种细节溢出其美好。多年之后,这所儿童医院被英国著名的弗莱彻建筑史第十九版收录,作为一部现代主义在中国的经典之作。父亲在北京设计的若干建筑中,儿童医院是父亲最珍爱的,心中一直在牵挂着,退休来巴黎以后的一天,他还梦见自己在帮助孩子的家长寻找停车的位置。直到父亲去世,我始终没有告诉他水塔已经在前几年被无端拆毁,由于他隐隐听到点风声,便多次让我给水塔拍个照,但被我一直拖了下去。

& J, f3 f/ m& |: m0 ]% y) B3 B! e0 |# i2 e Q' }! u: Z7 C2 C

& h, _ k3 F4 m4 h+ [+ p

父亲1955年调到北京市建筑设计研究院工作,任总建筑师。前几年,一位他过去的同事来找我聊天,说当时那里有很活泼的气氛,经常在院里举办舞会,我父亲母亲也过来跳。那时候的父亲,一直到1957年某月,应该是他回到北京后的那二十六年中心情最好的时候。翻出当年的老照片,我看到他的同事们1957年初在无量大人胡同我家老宅聚会,看到办公室里的集体工作照,看到父亲脸上的激情和无忧无虑。在1955年到1957年之间,他又做了不少事情,尤其是幸福村街坊的设计,这是与苏联式小区在观念与形态上完全不同的一个住宅小区,也是北京第一个真正全面配套的小区,位于北京南城的龙潭湖附近,幸福大街一带。这是给平民百姓设计的,在那个低薪的年代,所以父亲当时也要从面积和造价上考虑到让大家住得起等等(1957年,《建筑学报》)。几年以前,我曾经造访过当年的这片幸福村(现已变成幸福南里和北里的一部分),老居民们告诉我:听说我们这儿是苏联人设计的。我说:错了,是中国人设计的!* n) e& Z k# @' V5 j% I

1 z4 h% o$ n6 l$ q7 u! |. I

/ x# P; N; t! m1957年,响应“大鸣大放”的父亲,在非常平和地提出一些建设性意见后,被打成“右派”,遭到了建筑界的激烈批判。我那时才三岁,自然什么都不清楚。当年发表在《建筑学报》的那些批判文章和《人民日报》的相关报道,我是在四十年后才看到的。至今都无法想象父亲当时的那种痛苦和之后多少年的郁闷。人成了“右派”,设计的作品也被连累,跟着成了“斗争”的靶子。就在这同一年里,大我九岁的姐姐参加了电影“风筝”的拍摄,这是中法合拍的一部可爱的儿童故事片,呈现着中法人民之间的友谊。但姐姐当时也完全不知道,就在同一时间里,当她为了角色的需要,在北海公园里高高兴兴钓鱼的时候,在北京的另一座公园,也是我们的祖父亲自参与设计的——中山公园里,父亲正在遭受一场批判会的凌辱。% s% x9 U+ U$ b+ m6 u

! u( I5 ~4 V- ]0 S

1 M! ?3 C* U; {2 x" ?( h1960年,父亲在被所谓“摘了帽子”以后,又重新在设计院开始参加一些设计和规划,虽和1957年以前的“天马行空”已经是两重天,但他还是在非常有限的表达空间里,尽量地在所承担的项目中体现自己的思想:为让朝阳区水碓子小区的楼宇布局免于单调,“改变一小部分住宅楼的朝向;利用社会服务性建筑让整体布局有所变化;将建筑错开排列;改变大楼的长度和式样。”(自父亲所著的《重建中国——城市规划三十年》三联出版)给电车公司的工人在三里屯设计了宿舍之后,指导他们自己动手建盖;发明设计了为自行车使用者着想的全球第一个汽车和自行车分道行驶的立交桥方案(先是应用在建国门立交桥,后在全国推广,近年汽车多了,又把自行车挤没了)等。同时由于很早就担忧对可耕地的占用,做了一些这方面的著述,如写于“文革”岁月中的《在山坡及山根荒地设置工业和市镇》(手稿,未出版)和1983年发表在《建筑学报》上的《开发荒地,建设新城镇——解决农业用地和建设用地矛盾的途径》。这些建议都是至今仍然适用的。还有他在1957年和以前发表的文章,今天翻出来看(见ikuku建筑网站),处处说得都那么得当,那样富有人文关怀,一样能对应当今所出现的现实问题。他过去的一位同事告诉我,作为热衷于建设民用住宅的建筑师,父亲往往是从非常多细节上去体贴未来住户的,比如为了减少老人从楼梯上摔下来的危险,他设想了一种前端稍稍往上翘的台阶,并且这位同事还在设计时应用了,在建设亚运村的某几栋住宅楼时做了这种台阶。

& k2 c/ g# P: C/ H

' ^4 g% ~: ]( I% O% U) H

+ [& c! ?% i7 p- A9 q7 n“文革”中,虽然父亲自己没有被冲击,但我的姐姐和母亲都遭受很多冤屈。1976年4月,“文革”结束前夕,我们全家(姐姐先走一步)乘上横穿西伯利亚的火车,又回到了法国。建筑界他过去的那些老同学们,专门为欢迎他组织了一次盛大的鸡尾酒会。其中一位还把自己的汽车借给了父亲,他开着车带着我们从北向南穿越法国,一路拜访旧日的相识——25年没开过的车,25年没再见过面的众多朋友。

- `9 a$ f' N) q+ o% O% O% Y. z6 \0 H

4 j- V' Z% N( W; A/ O

然后父母亲短暂回京,1977年父亲从设计院退休,母亲从外文出版社退休(之前长期在国际广播电台工作),一起回法国定居。两年以后,政府为他正式做了“错划为右派的改正意见。恢复名誉,恢复总工程师职务”。有几位当年参与迫害父亲的人,也多次向他表示对不起。为了不触碰父亲的伤痛,我从来没有问过他对这些致歉的感受,他自己也从不提及那些年的磨难。但作为女儿,我真的无法原谅所有对他的伤害,也为他被长年抑制的才华感到非常难受。

2 o# T2 s0 ^$ T/ J

, A. E; U. L$ a+ Q1 W

6 a1 C5 c7 m3 i- F父亲后来在法国的大学里还教了三年书,相关建筑和规划,内容上结合自己的专业知识及中国与法国的对比。同时他也陆续为巴黎的中国驻法使馆文化处、中国驻联合国代表处及中国留学生宿舍做了几项设计和改造工程。# J8 U+ r' I2 w% {; n' }6 G2 A

( t. @9 R* U N/ U% z4 X5 X. g! X8 F2 x% b

1981年,父亲在法国出版了他的著作《重建中国——城市规划三十年》,平和、客观地向法国读者介绍了1949年至1979年中国城市建设的历程。这本书于2006年翻译成了中文,由三联出版。从中他阐述了自己的很多理念。

2 P- K3 _( \) Y0 R* D- j3 ^2 u+ t) }: H' X. o! c

5 A, ]4 s; {! h2002年,父亲获得法国文化部长授予的艺术与文学荣誉勋位最高级勋章,为表彰他一生在中法建筑领域的贡献,和对中法文化交流的贡献。致辞里给我印象最深的一句话是这样说的:“在您的整个职业生涯中,您表现出超乎寻常的职业责任感和为人的正直。”

; x- w" u# G0 Y9 Z: I. g5 S$ ]& }( i9 \& X$ q7 ?

# S0 l/ x2 C* Q( z8 e2006年,我的母亲华伊兰去世了,当时我无法想象父亲怎么能够适应她的离去,他们曾经那样恩爱地在一起生活了七十年,一起投奔理想,又在风风雨雨中互相安慰。但他毕竟还是挺过来了,坚强地生活了六年。在这六年当中,又有他最后的几位法国及中国老朋友老同事相继去世,他是这些同代人当中的最后一个了。

0 y8 F! a* N7 v8 S

# s% f7 T- h/ I% f+ H8 L. f

|* g7 q$ z n6 E2010年,父亲98岁了,由于他所居住的公寓里要大修电梯,回家必须得每天爬楼梯,我就建议干脆一起到马赛和附近去转转,顺便他还可以看看自己以前留下的建筑作品。到了马赛,一踏上老港,他马上就认出了自己在1949年战后重建工程中设计的一座公寓。然后我们还去了当时留在图纸上的那所中学,见到了老师和同学。还去了不远的阿尔勒市,也是从老远他就认出来了自己1950年的作品,那是一座乳白色的十足现代派的公寓,六十年来纹丝不动,没有任何改变。

+ M$ {% L/ e: J. [9 S6 V Y) _3 I" `" B5 f

* s2 \8 [/ g; N/ T Y$ u. W0 L

在马赛的那些日子里,父亲最喜欢的就是坐在咖啡馆里,久久地看着对面的港口。

/ T8 `+ W. g+ _1 h, M3 H% g1 ` M& _! ?! u- @9 ~$ f( g

) ]0 u4 L% i1 w. H7 ?

2012年夏天,父亲身体状况不好了,我从北京来陪伴他,和我哥哥姐姐一起照顾他。此时他走路和说话都很困难了,但偶尔也会追忆起一些遥远的事情。父亲告诉我幼年时教会他拉小提琴的老师是一个俄国人,说如何感激他;告诉我他小时候养的小狗名叫Kipi,每天放学时都会准时到无量大人胡同口去迎他。一个世纪的尘埃,从他心中偶尔就抖出一点……

1 f+ G9 }3 s3 }! O- d1 Y4 }

[3 |( l* I: C2 |

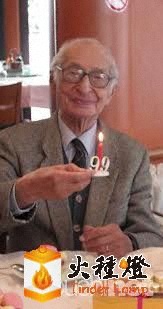

+ O/ J9 f+ o/ D* }( ?+ _+ L' e9月16日,家人和几位朋友给父亲过了百岁生日。热热闹闹地很开心。6 {8 a ^4 r0 d" q

1 x& V" w/ O' z/ [4 i- J3 }6 c* S6 y# E" T) e2 `

之后,父亲的身体越来越虚弱。他吃的最后一道中国菜,是我们给他做的酱爆鸡丁,最后一个甜食,是他最喜欢的山楂糕,我女儿特意从北京带来的。在他床的对面,挂着徐悲鸿的马,是我从琉璃厂买的仿真水印画,是他最后天天看着的。

+ H% Q- y3 K9 f+ l% | x

+ f, |4 a2 c# X" ?, C! |" D# C) \( U9 Y8 s9 ~9 k

我们已经在给父亲准备圣诞礼物。但是在12月12日凌晨三点,在睡梦中,他静悄悄地走了。去找我的母亲去了。2 }+ w3 Z8 n, d0 W) e9 `

2 ]. G/ _; u' D1 I! x( g

2 J) h1 l" m0 X1 r/ x, x华新民 写于2012年12月22日 巴黎

" F) X2 V* A% V1 i! F( c; u' W' Y1 C

) P& e0 W3 D/ k1 F0 q! T8 h

: [" m: S/ W7 @/ ?(作者系华揽洪先生的二女儿,现居北京)

/ s, P, l: ~7 V8 w! f, t5 T$ g: j

|

|