|

/ l2 B; {* o( w+ S2 @ ^

6 J# p D& w% O/ { —————— 看看这位老人感人的自序吧!!

/ n: ]9 A4 a, `/ d! m4 d自序

, e' {: |3 y( X# z1 \0 ]+ }5 m3 H( F 我出生在鼓楼前的小四合院里,在北新桥自家小院中成长。在小院中,我体会到了老北京人与人之间的深厚情谊。

, A0 ^: W7 J' ~3 C: C! a9 I. h邻里间的真诚相助,是北京胡同的精髓,这是北京胡同的‘‘神”。胡同中各种形态的民居宅院,是北京胡同文化的基础,是胡同文化的“形”。

2 @0 ~6 U5 P2 R$ g( l神形兼备的存留,才是真正保存了北京的胡同文化。 8 Y, {+ y3 }' g. f2 T' p4 ~* q) T

现在是市场经济的初期,人们似乎都疯狂了。很多人只认钱,没了信仰,忘了父母,少了亲情,缺了友情,。北京胡同文化之“神”渐渐丢失了 6 Z. b b, U1 h2 Q- r

我因之而悲,再加重病,而想远离社会,在自家小院里静心休养,不问世事。

# Q2 X5 F/ o( J2001年推土机的喧闹声将我吵醒。北京胡同的“神”已经缺损。开发商又向北京文化最集中、最美好的宝库——北京的胡同民居院“开刀”了。

4 i0 J! y6 [0 r2 C6 H$ R胡同文化之“神”缺损之后,又欲将其“形”摧损么?!

& v c& b9 K4 ~* n" k睁开眼看到很多人在为保护北京的文化在抗争,还看到只有四分之一中国血统的法国人华新民及友人也在为此奔波,而深受感动。

; h( p6 u$ l, b! G

站在已被拆毁的院落前,想起了雍和宫吐布丹老师讲的话:“世界万物都有灵。”看到颓垣断壁,我突然见到了它们的灵,想起了: 8 D o) O; y3 b/ p7 q/ h2 v

是它们见证了明灭清亡; 9 `0 y6 I" J: o b& P6 [7 C2 @: G

是它们见证了人们由盘头到辫子,又变成分头;

4 j# p7 F# x9 u) h- e是它们见证了窗纸变玻璃的变化,见证了由矿石收音机到彩电、冰箱;

' z& H" S1 E0 R是它们见证了一些古老的院落建起了卫生间向现代化生活的转变。

' b: o$ c1 }, Y- m' ?在这院落里,胡同文化之神见证了这一切一切!

8 H5 A4 D: D# e( y$ n L7 q这种文化,一代一代在这些古老的房屋及院落里传播; # i# i3 }( {7 n2 e( A, ~' y

这种文化,是我们北京的文明,是我们北京的灵魂;

! @7 b2 o5 [, _' P$ Z: u这灵魂,就存在于这些院落里,就存在于这些房屋里,就存在于北京人的心中!

* B$ V. {: D! m' `眼看这些文化、这灵魂,就要随着这些房屋、这些院落的消失而消失,我坐不住了。 * N: Q8 e% h4 n$ ~) y B8 k$ _

我不能再坐在自家的小院中修身养性了。 " b7 W6 J3 b( M( t6 @

我走出了封闭的小院,端起了摄像机、照相机,拿起了画笔,面对即将消亡的民居小院和多弯的胡同,开始了对我家附近“新太仓民居文化”的研究,想用自己的画、照片,收集北京民居宅院之美,引起开发商的关注,请其手下留情。

& e2 C- h7 k% H" ?9 V% B走出去以后看到,这是几十年积攒的问题,四合院破败成大杂院,这是摆在我们面前的实际问题。老百姓希望改善居住环境,而开发商想挣钱,两者都想到一块儿了,但最根本的一条却被忘记了:我们中国是一个穷国,又是一个文化大国,不能为了面子上好看,受“穷国心态”左右,将我们的文化埋葬,去修建面子工程。在消毁了北京民居文化的地基上“改善”百姓的居住条件,用北京民居文化下面的土地去发财,是对中华民族的犯罪!

( E/ W: G9 J& ^很多人为了保护这些北京民居文化找到了我,希望能将他们院落的复原图画出,用此告诉开发商,这些民居原来是这样的美好,只要不拆,逐步恢复,将是一笔多么丰厚的遗产。 2 n3 l, I" a7 p b9 ^" }+ ]

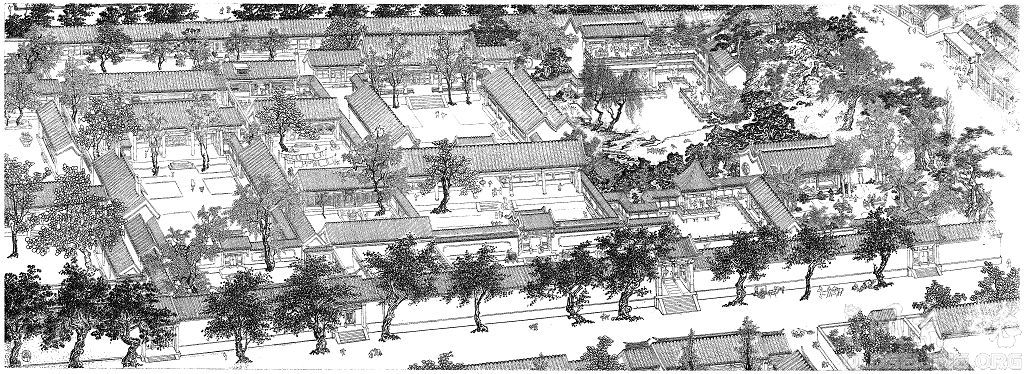

我不懂建筑,却为居民们画起了复原图。没有蓝图,得在满是违章建筑的院里瞎转,找出规律(有时还受到误解与驱逐),我只能用速写、用照片、用DV记其特点,并勾画其平面图,回家后再一笔一笔将其画出来。 : ^" m: p* E; g2 Q/ G! l! y. M9 I

起初,是想用这些画配合居民的抗争,保存下这些院落。我是想将这些实物保存下来,而不仅仅留下这些画。这些画是赶着画的,有的原想画细一些,也是给开发商看的,希望他们看到这些好的院落手下留情。 6 `* r5 H7 w+ e4 ]& i5 w6 m

现在好多院落已经没有了,大家关注起了这些画,我的心里很感凄凉。这些画中美好的宅院,是我亲眼看着它们消失的。因此:

+ u3 W7 k% F8 r 不要品评我请您的画“匠”与“细”了吧。

9 ~, }' z& j! T. @, T0 z6 K 希望您能通过这些画看到祖先留给我们的宝贵遗产——北京民居文化。 $ ^7 U2 f, t5 p) q+ X) M0 t' A

她实在是太丰富、实在是太完美了!

3 [7 X( G3 @; ]8 Y9 p7 t) u$ _

有朋友非要我说说是怎样画的。 0 V8 S7 |$ A# ^6 [# \

我过去是搞工艺美术设计的,工笔白描是青年时代的基本功。曾有人建议我用毛笔和宣纸画,用界画来画,将来可以赚大钱。我也曾想过这样画。但保护京城民居需要我及时画出,所以,最后我还是选择了用钢笔来画。

8 ?4 E$ x6 p5 v& c7 ^1 O& ?* J我青年时代就很喜欢英国比亚兹莱的黑白画,他独特的画法是吸收了日本的“浮士绘”,而浮士绘又是受到中国木版画的影响而形成的。我昔日的工作是搞象牙“小活”,即山水、风景、建筑的设计,自然要临摹芥子园等中国传统绘画,尤其黑白木版画为我所爱。王弘力在《黑白画理》中说:“从汉画像砖开始,以高视位表现广阔视野和斜平行线表现建筑物的方法,逐渐成为中国风景画的传统。”

6 ~& ^7 Z3 q% u/ A5 n+ O# Q* M在我的设计工作中,自然走进传统,用高视点,用其画法,画山、画水、画树画人,那时只是工作。 4 \( Q- X: I1 R6 }

在画这些民居复原图时,怎么画?想的不多,只是将设计稿的方式用于画民居。这些画,只是凭感觉画,画个大概,不能细究。透视、结构都不够准,而且不好交代的地方,都用树来遮盖,说好听点儿叫艺术手法处理,实际就是取巧。这些画究竟算什么画?真没想过,应当归“黑白画”吧。 " M7 G6 R: z/ G# L H$ l

以上谈的多是技术问题。下面根据书名《九城巡宅》谈谈我为什么对北京的民居这样感兴趣。

}* |' G; M' W& u从儿时起,这四九城的大小宅院就给我留下了许多神秘和畅想。幼年我的脚不好,家人外出从不带我。一次,母亲和哥哥从大翔凤胡同某厅长家中回来,讲述起这家的深宅大院、美丽的廊子。使我充满了无限的想往。还有一次,哥哥从山石专家的同学家回来,讲起那院落之美,勾得我心仪神往。在我当时的想象中,一定比鼓楼前同兴长绸缎庄过年挡窗户的年画还要漂亮。

/ Y: |4 a3 \( b. x0 l 母亲送我上小学,她见到前圆恩寺小学的校舍一道一道的过厅。母亲高兴地告诉我,这院与她湖北江陵老家的院子一样,只是小了点,没有枇杷树和竹林。

+ c1 L9 v1 U. W8 V我大姨家的养蜂场,即在香饵胡同中间的一个旧府第中,花园、廊子就是我们小时嬉戏的地方。

9 g" ?, C- k) \$ K2 G# f1949年以后,我哥哥他们驻军在东城什锦花园胡同原吴佩孚的府第中,那里的曲折优美的游廊给我留下了深刻的印象。后来认识了马旭初老人,他说这院的游廊最有特色,是北京民居中少有的。我有幸在其中游历过,可惜当时太小。 : R4 A) M5 [: p2 P" q; u

从工作伊始,我就在崇文区南北羊市口的几处民居小院中学徒,那些各具特色的小院同样给我留下了不可磨灭的印象。后来工厂又搬近了同仁堂乐家老母亲曾经住过的大宅院,那里有抄手游廊、有地炉、有水会,还有鹿苑,真是美不可言。 . d/ V: L+ D4 Z2 l2 T/ n& x

我与北京各类民居的宅院里的缘分太多太多了,这也是我为什么不只是画画街景、画画门楼的缘故。刚开始的时候,我在竹杆胡同也是画街门的速写,画完后,我在想,院里是什么样?房主还在吗?这院落是什么时候买的?这种欲知其详的心理促使我走进可院落,见到了这家主人。男主人告诉我这院是他父亲盖的,并详细地介绍了院落的原貌。我一一记录下来。由此,也确定了我的作画方向:那就是一定要进院!

3 z8 I" v, q l# ~; n' y" x是日,在南竹杆胡同25号,就是这种巡宅作画的开始。当时我在院落里,发现虽然地界不好,但主人巧夺天工,经过改建,达到了天圆地方的境界。从此后,我就把画民居特色作为了绘画的重点。可惜的是,竹杆巷之些各具特色的民居已被高楼大厦所代替。 1 ~- G: z s: Q, n. m8 M; e# M( s

一提起北京的民居,人们总会与豪宅大门的四合院联系在一起,实则不然。 1 d. M9 u' G7 j& w( P6 e

老北京的民居,是以原皇城为中心的民居建筑群,不仅有四合院,还有三合院、二合院,即使是独门独院,也各领风骚,别具特色。

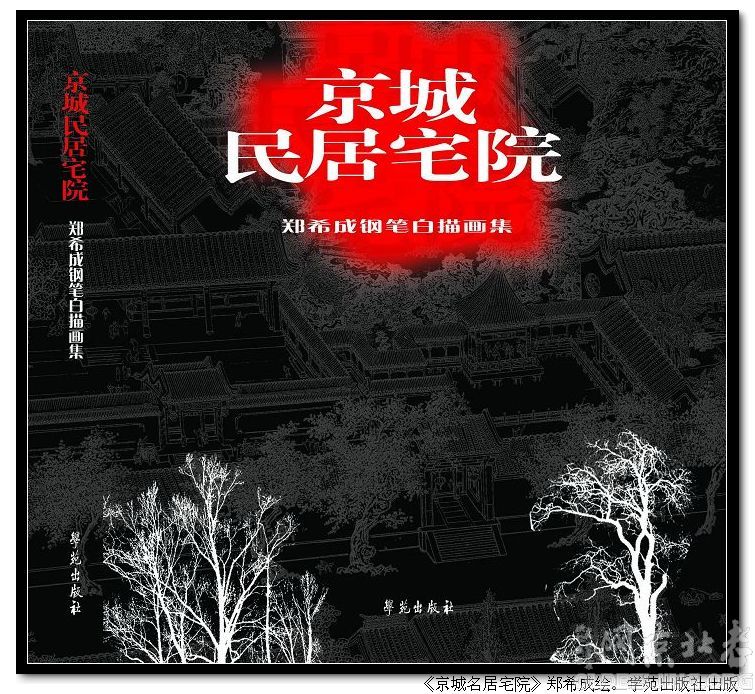

$ M% q# ^( I. W5 t# m0 f在这本画册里,我力求将这些年所画的比较有特色的分门别类,以供大家欣赏。

# n/ ? [7 b: c- L8 c( ]4 v& r" N7 k 在此要感谢马旭初老先生。他是古建筑大师,是六百年“哲匠世家”的第十四代,也是最后一代传人。多年来马老不顾自己八十多岁高龄在马家花园内为我们讲解指认花园里建筑结构、花园格局,指导我才能在已是私搭乱建、杂乱无章大杂院一般的马家花园中将此院的复原图画出来。还有很多胡同里的院落、门脸房其建筑格局、历史背景、住宅人物也都是经马老指教都一一作了记录。有的住宅院落虽然还没来得及画出来,但给我留下了将来绘画民居宅院的宝贵历史资料。近几年来马老身体不好,还为我的书出版题写了宝贵的题字,在此表示感谢。

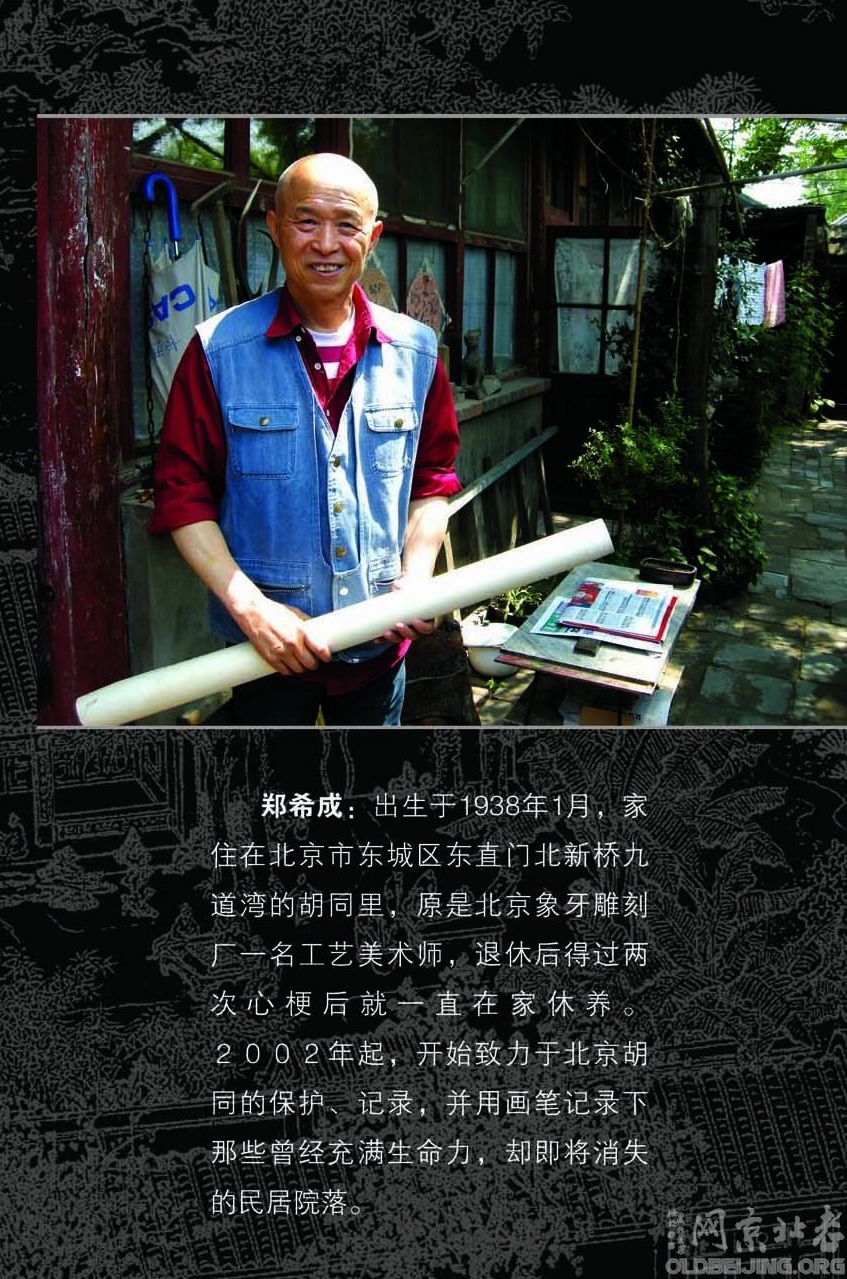

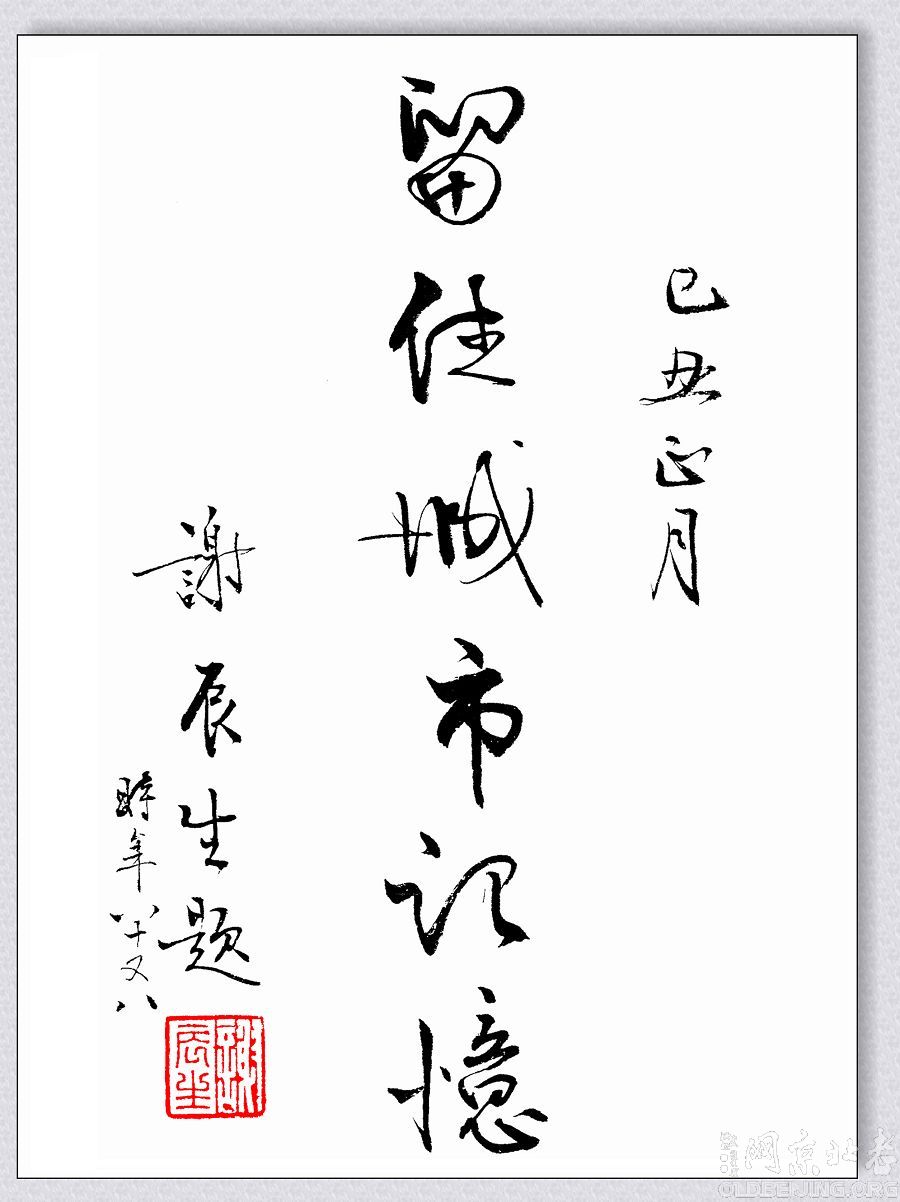

我还要特别的感谢谢辰生老先生,他身为著名文物专家、原国家文物局顾问、中国文物学会名誉会长,全国历史文化名城保护专家委员会委员。为保护老北京民居民宅的作出了大量的工作。在病中还为我这本画集出版题写了“留住城市记忆”的题字。

" z" d1 c; h/ Q- O1 H 我还要万分感谢年已八十高龄徐苹芳老先生,作为国家文物局考古专家组成员,全国历史文化名城保护专家委员会委员、中国考古学会理事长,在百忙中一直关注着老北京民居民宅的保护工作。我与他素不相识,经人介绍,我找他给我的画集的出版提些指导意见。他要我从出版社调回画集的校样稿,非常认真地逐字、逐句、逐图地校对,还向我讲解了很多有关古建筑方面的知识。对一些人名、地名、建筑物等的名称进行了修订。甚至还为画集的一些图画撰写了说明文。并为我的画集的出版撰写了《序》。使我非常感激。

# y- T/ R9 ^" w8 f 在这几年当中,对我帮助过的人太多了。他们说:“帮你就是为保护北京民居文化尽一点力。”都是无私的帮助!这使我又深深地体会到,老北京胡同文化的“神”还在,还存在于北京各个年龄层的人当中。哦,不只是北京人,保护北京民居文化的,还有外省市的人,还有鄂温克等少数民族的人,还有外国人

- z1 D$ F$ k+ x9 g/ T谢谢!谢谢!谢谢一切帮助过我的人们!

5 k6 Z/ X8 @* s8 f; [! _ 郑希成

2008年7月产25日草 |